没有互联网的古代,怎样尽快地进行检索呢?答案是:用类书。什么是类书呢?

中国古代的类书,很像现在常说的“百科全书”。简而言之,类书就是一种分门别类地汇辑资料以供查寻的工具书,也即“类聚资料”。

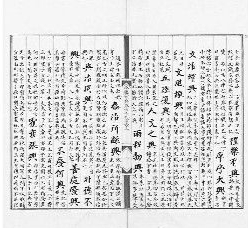

《永乐大典》是明成祖永乐年间组织编纂的一部大型类书,保存了大量中国14世纪以前的文学、艺术、史地、哲学、宗教和应用科学等方面的丰富资料,气魄雄伟、内容宏富,比法国狄德罗、达兰贝主编的《百科全书》和著名的《大英百科全书》都要早三百余年。它不仅是中国文化遗产中的珍品,在世界文化史上也享有崇高的地位。

《永乐大典》的修纂,开始于明成祖(朱棣)即位不久的永乐元年(1403年)七月。

为什么朱棣登位不久就要立刻提议修纂大型类书呢?

这得从著名的“靖难之役”说起。面对建文帝朱允炆的“削藩”之举,燕王朱棣以“靖难”为名,起兵反抗,并于建文四年(1402年)率兵攻入南京,赶走建文帝,自己做了皇帝。这次叔侄间的帝位之争,当然不符合正统观念,引起了方孝孺等士大夫的反抗,“不平之气盈海宇”。于是朱棣想利用纂修类书,炫耀文治,笼络人心,消弭朝野间的不平之气。与此同时,当时还流传着建文帝匿藏在僧庙里的传说。《永乐大典》决定重修时,把僧人姚广孝请出来,并征召了不少的僧人道士,这也反映了明成祖的意图所在。

既然决定以文治笼络天下士人之心,明成祖即召解缙、胡广、黄淮、胡俨、杨士奇、杨荣、金幼孜等七人“用文学荐入翰林,预机务”,这就是内阁的起源。接下来,明成祖“思借文墨以销磊块”,令七人负责编纂一部大型类书。而他要求编纂的类书,是要把天下古今各类典籍,不厌浩繁,混融于一书之中。

解缙等领旨之后,召集147人,开工编纂,第二年(即永乐二年)的十一月即告完成!当时完成的稿本,名为《文献大成》,如此匆匆,其简略粗疏可想而知。明成祖览后,认为“纂尚多未备”,过于简单,不符合他的原意。于是在永乐三年(1405年)再命姚广孝、解缙等人重新修纂,并召集了朝臣文士、四方宿学老儒达2169人,分别担任编辑、校订、绘图、圈点等工作。永乐五年(1407年)《大典》定稿,姚广孝撰写了《永乐大典表》进呈。明成祖审阅后,非常满意,并亲自撰写了序言,赞扬《大典》“上自古初,迄于当世,旁搜博采,汇聚群书,著为奥典”,正式定名为《永乐大典》。于是向全国各地征集了一大批各色善书人,开始清抄,到第二年(1408年)冬天便正式完成。全书22877卷,另有凡例、目录60卷,共11095册,约3.7亿字。确为皇皇巨著!

修纂《永乐大典》到底动用了多少人手,史书所记不详,且颇多出入。《明实录·太宗实录》卷七十三记载,《永乐大典》修成后对姚广孝等进行嘉奖,“赐广孝等二千一百六十九人钞有差”。但《大典》编撰中参与的画工、装裱人员和文房四宝采购者、管理者、后勤服务和禁卫人员,都没有言及。清代学者全祖望说“自纂修以至缮写,几三千人,细流羽士,亦多预者”,这应该接近实际。如此大规模的文化工程,在古今中外历史上是从来没有过的。可以说,修《永乐大典》荟萃了全国各方面的优秀人才,一时“天下文艺之英,济济乎咸集于京师”,洵为盛况。

《永乐大典》规模极大,涉及范围极广,发掘、汇集各个领域的优秀人才势在必行。永乐三年和四年曾各征召过一次纂修人,征召来的修纂人员中,大部分是地方府、县的训导教谕,有的甚至是布衣诸生,他们虽来自民间,却有不少是学识渊博、富有专长的,姚广孝等也善于“不拘一格降人才”。都总裁陈济,江苏武进人,以布衣身份被征召来担任都总裁,不仅把《大典》的体例制订得秩然有法,而且针对修纂工作中的疑难问题,都能“应口辨析无滞”。永乐三年征召来的滕用亨已年近古稀,学问极为博洽,尤其精通“六书之学”,明成祖曾召见面试篆书,他书“麟凤龟龙”四个大字,又献《祯符》诗三首,得到称赞。除此之外,包括对民间文学、阴阳之术、星历数学、岐黄之术、佛学释藏等造诣高深的众多才士都为修纂《大典》发挥了自己的专长。可谓“济济多士,永乐以宁”!

《大典》是在南京修成的,珍藏于南京文渊阁。1421年明成祖迁都北京,《大典》也带到北京,贮藏于宫内的文楼。嘉靖三十六年(1557年),宫内发生火灾,殃及文楼,嘉靖帝一夜之内连下三四道命令,命人将《大典》从文楼抢运出来,由于抢救及时,《大典》得以保全。嘉靖帝非常喜读《大典》,案头常备,经常翻阅。为防不测,嘉靖帝多次同建极殿大学士徐阶谈论重录之事,嘉靖四十一年(1562年)决定重录,令摹抄副本一部。为了物色善书人,吏、礼两部主持了“糊名考试”,招收儒生109人,并为重录工作增置了服务设施和人员。重录时规定缮写人员晨入晚出,每次领取《大典》必须登记,不许私自携带外出雇人代写。每人每日抄写三页,“如遇差错,发与另写,不拘一次二次,只算一页”,发现有混报怠工者,要“罪坐各官”。每月《大典》重录完毕后,于册后注明该册重录总校官、分校官、写书官及圈点人员姓名,以示各人职责。我们今天查阅《大典》,没有发现丝毫挖改涂补的痕迹,可见当时是严格执行了规章制度的。

如是,重录工作用了整整六年,直到明穆宗隆庆元年(1567年)四月方才完成。重录之后,《永乐大典》就有了两个抄本,一般称永乐间修纂本为“永乐抄本”或“正本”,重录本为“嘉靖抄本”或“副本”。

关于《大典》的正本,自重录之后,少有记载,后来下落不明。今天我们见到的,都是嘉靖重录本,从未见过正本的浮光掠影。

(《国家人文历史》2019年第24期 陈昂)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇