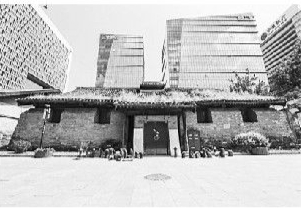

11月6日,在经过一个半月的修缮后,北京朝阳门北小街上、解放军总医院第七医学中心西门北侧的近400米仓廒外墙重新亮相,这段距今已有600年的明清时期粮仓外墙,终于得以呈现“最初的模样”。

在古代,与这些官府建筑相邻或有关的地区,在取名时也会就地取材。因此,北京有许多以仓或库命名的街道和胡同。地名被视为历史的“活化石”。如今,这些浸淫着岁月沧桑的地名,对于人们了解和认识北京的历史有着不可替代的作用。

储存物品的仓和库在今天的语境下被混为一谈,被笼统地称为仓库。在古代,老百姓存放物品的地方只能称货栈或堆房,不可以随便称仓道库的。中国有仓廪府库之说,一般称贮谷的建筑为仓,贮米的建筑为廪,国家贮文书档案的建筑为府,贮金帛财货、武器的建筑为库。于是,以仓廪作为贮粮处所的通称;以府库作为国家贮藏文件、物资、金帛处所的通称。

到了明清时代,北京也设有众多的仓与库,二者是有严格区别的,其概念和内涵均不同。众所周知,作为明清时代的都城,北京有不少“仓”与“库”,最著名的当属“京师十三仓”,以及“户部三库”了。朝阳门北小街的仓廒外墙,就属于十三仓中的富新仓。

在明代,隶属于中央行政机关内阁六部的仓库称为内库,内库设置在京师的皇城中。据明太监刘若愚所著《酌中志》记载,明代皇家库的建制已十分完善,其中内府供用库专司皇城二十四衙门、山陵等处内官食米;司银库又称天财库,“凡宝源局等处铸出制钱,该部交进本库,备御前讨取赏赐之用”;内承运库“在宫内者曰东裕库、宝藏库,皆谓之里库”,南城磁器等库,皆谓之外库也,凡金银、纱罗、铠丝、织金、闪光绵绒、玉带、象牙、玛瑙、珠宝、珊瑚之类,皆存入外库。而且,浙江等省上交的“折粮银”也存入外库。

除上述库外,明代还有西什库,因在紫禁城之西故称西什库。西什库又称西十库,有甲字库、乙字库、丙字库、丁字库、戊字库、广盈库、广惠库、广积库、赃罚库和承运库。纵观中国封建社会,官吏贪污、受贿已成常态,而处分这些贪官也是历朝历代的重要举措,故而特别设立赃罚库来集中管理赃财赃物。承运库是“外承运库”,主要“职赏浙江、四川、湖广等省黄白生绢,以备奏讨钦赏事人,并内宫冬衣,乐舞生净衣等项用”。

“十三仓”又称“京仓”。按清中期以后的传统说法,十三仓是禄米仓、南新仓、旧太仓、海运仓、北新仓、富新仓、兴平仓、太平仓、储济仓、本益仓、丰益仓,以及设在京东通州的中仓、西仓。

据史料记载,各仓所储的粮食,除白粮(上等粮食)供内府(内务府)及王公、百官等食用外,一般漕粮则发给八旗官俸米及养马饲料。其久储变霉之“廒底成色米”及“扫收零散土米”或“仓粮有余”,才以少数卖给平民百姓食用。

到了清代,西十库的作用减少,清代大学士高士奇在《金鳌退食笔记》中记述:“十库封锢不开,尘土积堆。库后古木丛茂,居人鲜少,众鸟翔集,作巢以数万计。”清末,清廷将西十库旧地划给了法国天主教会,他们在这里盖了“北堂”及天主教医院、天主教学校和育婴堂。如今北堂还保存完好,西十库改称西什库延续至今。

清代内务府是掌管宫廷事务的机构,宗人府是管理皇族事务的机构,这两个衙门在当年十分显赫,为了敛财和供使用,掌管许多库。如内务府主管瓷器库、缎库、灯笼库、米粮库、蜡库、帘子库及西十库、后库等,这些库有的设在紫禁城内,有的设在皇城里,像东城黄化门附近就有帘子库、米粮库、蜡库等,库早就湮没在尘埃中,但地名却保留下来了。

宗人府内还设有自家的银库,是专为皇家服务的“内部银行”。宗人府银库规模不大,其银钱出纳主要是宗室的养赡银及宗室、觉罗的赏恤银。宗人府银库的银钱由户部银库调拨。宗人府位居内阁、六部之上,宗室、觉罗例有巨额养赡银,凡婚丧嫁娶,宗人府银库都要拨银两补助花销,称之为“恩赏”。每年花费巨大,所以要单设银库。

北京历史上的仓与库内容丰富,不但是历史资料,也是经济史史料,对于人们了解北京的历史是有作用的。如今修复的仓廒外墙属于富新仓的外墙,墙内原有仓廒早年被拆,并在原址建了军队医院。富新仓也是户部粮仓之一,在此之南的胡同称仓南胡同。值得一提的是,历史上的户部粮仓内粮食不生虫而且没有老鼠,这又是一个值得研究的话题。

(《北京晚报》11.19 张双林)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇