女儿丫丫好奇地问我,为什么结婚证上的爸爸没有一点微笑。她当然不知道,我们为了得到这纸婚约,经历了多少波折。

追求者

我生在青岛李沧区,八九个月大时,得了小儿麻痹,四肢跟面条一样,晃晃荡荡的。父母带着我四处求医,总算让胳膊恢复了正常,但双腿已经变形,走不了路,最终只学会了“蹲着”走。医生曾经说过,我这辈子都要在床上度过,可能活不过三十岁。

尽管我以优异的成绩高中毕业,却因为重度残疾,升学和找工作都没有着落,被困在了家里。后来,我开始给报纸杂志投稿,发表之后,有了一点小名气。

丫丫爸爸是被我的文字吸引来的。在我收到的读者来信里,有一封他写的求爱信。丫丫爸爸在信里说,他是个脾气急躁的人,而我的文字很舒缓,可以让他安静下来,丫丫爸爸向我提出了交往的请求。看完他的信,我有些懵了,自幼残疾,我已经习惯了自我否定。丫丫爸爸几次来信,我都没有回复。

让我没想到的是,1987年夏季的一天,丫丫爸爸竟然自己打听到我家,找上门来。我们谈论的话题都是关于我的作品,那次见面的最后,丫丫爸爸提出了一个请求,希望和我保持书信上的来往,我答应了。

在后来的书信中,他明确告诉我,求爱的目的就是为了和我结婚,而且绝不是“纸上谈兵”。那年25岁的我渴望爱情和幸福,然而仍然不敢相信,一个健全人会愿意和我组建家庭。我一度不再给丫丫爸爸回信。

恋爱

大半年过去,在一个大雪天,丫丫爸爸突然再次造访我家。他告诉我,已经把追求我的事告诉了家人,遭到了激烈的反对,他的压力很大。

我很心疼他,决绝地喊道:“我和你有什么事情啊?值得你和你的家人大动干戈?”丫丫爸爸有些尴尬,连连道歉,说不该跟我倾诉这些,这是一个男人该自己承担的压力,“但我对你是真心的,我一定会坚持到底!”

我父亲和丫丫爸爸长谈过一次,如实告诉了丫丫爸爸关于我身体的状况和种种隐患,希望他能慎重考虑我俩的感情。丫丫爸爸是一个不善言辞的人,他想解释自己不是冲动,但没有说出口,只是改了对我父亲的称呼,从“叔叔”变成了“爸爸”。最终,我们确定了恋爱关系。

丫丫爸爸的决定没有得到更多人的支持,尤其是他的亲人。他的母亲曾亲自找到我家,指着我说:“我们家不欠你的,你为什么纠缠我儿子,你残得这么重,别来害我们!”

1988年秋天,我父亲买了一辆大金鹿自行车送给了丫丫爸爸。丫丫爸爸用这辆自行车带我外出,我在车子上总害怕摔下来,他就用布带把我系在车座上面。深秋时,他带我去了民政局,把我背进了办公室。丫丫爸爸响亮地说:“我们来办理婚姻登记。”一个中年女人问我:“他说的是真的吗?”我点点头,几个工作人员凑到一起,不知在嘀嘀咕咕什么,转过头又问:“就你们两个人来的吗?你们的事情家里人知道吗?同意吗?”

丫丫爸爸一听就火了,“我们家里人家里事,你们也管吗?”说着眼泪落下来,我明白他的委屈,赶紧打圆场:“我们是自愿的,也到了法定结婚年龄,还有什么问题吗?”那天,民政局局长也出面了,“我不是说你们有问题,只是情况比较特殊……”

第一次没领成结婚证,我和丫丫爸爸决定写信给民政局局长,说明我们的情况。收到信后,民政局局长特意去社区了解了情况,大约两三天后,我们收到通知,终于可以去办理结婚证了。

一纸婚约

1988年11月,丫丫爸爸为了登记结婚,准备带我去照相,刚一出门,我们就被他的几个亲戚拦住。丫丫爸爸一边喊着:“别动她,谁动了她,是负不起责任的!”一边飞快蹬车,快速带我离开。车子拐进另一条小路后,我们才放松下来,走了大约二里路,我们到了一家小照相馆,进去说明了来意。

“什么,结婚?你们?”刚躲过了家人的阻拦,又在照相馆遭遇怀疑,丫丫爸爸的心情很不好,这才有了一张没有笑容的结婚证照片。

结婚30多年来,丫丫爸爸一直很感激我的父母,他们一直努力帮衬着我们。丫丫爸爸报答的方式也很直接,尽最大努力孝顺我的父母。

我的父亲在85岁那年卧病在床,丫丫爸爸每天照顾他的饮食起居,因为父亲那时已大小便失禁,丫丫爸爸日夜不停地清洗、烘干尿布。在父亲家里,南卧室里是老人的尿壶,北卧室里是我的尿桶。他给这个收拾完,又跑去另一间屋子,数九隆冬里,累得满头大汗。

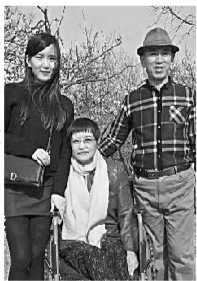

几年前,青岛电视台拍摄了关于我们家的专题片。专题片的播出让丫丫的爷爷奶奶终于认可接受了我们,过年过节时,我们有了团聚在一起的机会。

(《北京青年报》10.14 陈玉梅)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇