2011年,在北京录《星光大道》的时候,朱之文睡不惯酒店的床、吃不惯大鱼大肉,虽然这档节目让他成了红遍全国的“大衣哥”。

成名9年,当初那个穿件破旧的军绿色大衣,穷困潦倒的建筑工人朱之文,生活彻底改变了。

在山东省菏泽市单县朱楼村,村口特地竖了路牌,标示着“朱之文故乡”。

每天,全国各地的粉丝涌入这个小村庄,要看看大衣哥长什么模样。近些年,短视频平台兴起,邻居们发现,靠拍朱之文的视频发在网上,一个月能挣到过去一年种田的钱。智能手机代替了锄头,朱楼村的村民们离开田地,聚集到了朱之文的院子里。

“开车几百公里来看你”

下午4点52分,朱之文决定开院门了。妻子李玉华赶在他前面跑到门口,两个手机同时打开,镜头对着门口,准备第一时间拍下人们涌进门的画面。

从中午开始,门口已经围满了人。邻居朱三阔给朱之文打电话,“门口停了八辆车了!”一道铁门把人们和朱之文隔开,有人在外面用力砸门,喊着他的名字,“大衣哥,我们开车几百公里,代表全国人民来看你,你不能把我们拒之门外啊!”

朱三阔开了直播,进不了院子,就直播大衣哥家门口,标题就写上“大衣哥不开门”。镜头晃到门口等待的人身上,乌泱泱几十号人,有人对着镜头质问:“大衣哥架子这么大吗?”

最先冲到门口的,是朱之文养了4年的狗,对着砸门的陌生人狂叫。有个女子说自己从几百公里外赶来,就为了给朱之文送三包粉条,粉条从外面扔进院子,倒是砸坏了朱之文家的彩灯。

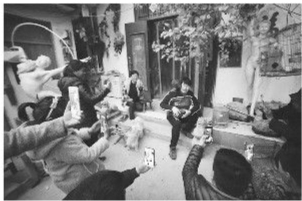

大门打开,像流水一样,全部人都挤进来了,填满了院子。

院子里,人们喊着“朱老师打个招呼”“大衣哥看这边”,为了吸引他注意,拍桌子的、乱叫的,有个女人差点被桌边点着的香烧了衣服。

几位网络主播经过了精心打扮,衣服齐整、头发梳得油亮,倒是朱之文显得太随便了:头发也没洗,穿一件掉色、发黄的衬衣,裤腿上还沾着前一天下地干活蹭上的泥。他总穿两身衣服,一件黑白格子衬衫,一件蓝色的马甲,直播间有粉丝问他的经纪人朱四东,“大衣哥就这一个褂子吗?”

他背一个已经背了9年的包,修修补补了四次。包里,用来记演出日程的本子封面掉了,水杯是参加活动别人送的,卫生纸是用了一半的卷纸,坐车的时候用来垫腰的枕头烂了一半,棉花露出来。现在,虽然一场演出对外报价10万元,他依旧是朴实的农民形象,最喜欢坐在自家院子里摊煎饼。

成名把他的清静生活打破了,每天,院子里挤挤攘攘都是人,求助的、合影的、说要给他看腰疼的,委托他上电视的、来吸粉的、看热闹的,朱之文心软,哪个都拒绝不了。

这些年,光是说能给他看腰疼的就来了几十个,没一个真的治好了。有人进了门,看腰看了几分钟交了底:“朱大哥,我老公得癌症了,你帮帮我吧!”

被改变的家庭

4月12日早6点多,朱之文离开家去延安演出,他告诉妻子李玉华:“明天回来挺晚。”

过完年,李玉华也开始直播,她不认字,别人帮她注册了账号。现在,李玉华也成名人了。

李玉华不会唱歌,直播间里,她会把手攥成拳头,“感谢老铁给我送的西瓜”。朱之文喜欢小鸡,从地上把小鸡捧起来,摸它光滑的羽毛,同一只鸡出现在李玉华的直播里,以显示和大衣哥的亲密关系。鸡立在手掌上,李玉华说:“老铁们,这就是大衣哥的鸡。”

以前,李玉华问朱之文:“你咋不开个账号,也直播?”

朱之文不喜欢那些。去往延安的车上,他看各种小动物的视频,但从来不看村民拍的自己。每天,总有十多个手机对着他,他学会了多招手、少说话,多唱歌、少说话,多微笑、少说话,总之,最大的原则是少说话。“他都在那直播呢,你一句话说错了,那就收不回来了。”

朱之文不在家,院子终于清静了,女儿朱雪梅下楼吃了一顿饭。朱之文介绍女儿去超市上班,不去;去卫校学护士,不去;在家里吃的、用的都好,女儿不愿意受累了。

儿子朱单伟也不出门,房间里,地上丢着纸和吃烧烤用完的竹签,油洒在被子上,有两只屎壳郎在屋子里兜圈。正对着床头的,两个电脑、一个电视机、三个音响,构成了标准的宅男生活。

朱之文刚出名的时候,成群的人围到家里,给孩子买奶糖吃、买游戏机玩,朱之文家第一次有了电脑,等他出去演出,儿子迷上了打游戏。他给儿子拔网线、藏鼠标,给整个屋子断电,结果等他睡觉了,起床发现,儿子又把电脑打开了。

他在家的时候,劝儿子、女儿要读书,“在农村要想有出路,你都得上学”。孩子怕他,都去学校,等他出去演出,两个人又跑回家上网。到现在,女儿初中没读完、儿子刚读完高中,已经全部辍学在家。

种自己的花

成名以前,朱之文在外面做建筑工人,一天挣15块钱。怕耽误工作,只能凑时间练唱歌,早上4点多钟起床,跑到小河边上,一唱三个多小时。

周围一片空旷,只有鱼在河里撒欢,看着花和垂柳、水鸟飞来飞去,那是朱之文最愉快的时光,没有人打扰他,“大自然是我的观众。”

这些年,朱之文越来越频繁地想到离开,想干脆谁也不管了、退出音乐圈,他攒了足够多的钱,想自己拿个箱子,天南海北跑着学各地的艺术。

朱三阔跟着朱之文出门,发现卖东西的都要给他加价。朱之文出门买绳子,一捆要100块钱,朱之文从城里打车回村,15公里路要价100块钱。

朱之文在许多村民们心中被认为一年赚几十个亿,钱多得花不完。这样的心态下,大家对他的付出理所当然,朱之文家里有一箱子欠条,总金额超过一百万。

朱之文说,他房子建得漂亮一点,三餐吃好一点,会被认为炫富。妻子打扮入时了,被村里人说成“越来越像城里人了”;下地干农活,又被认为是故意作秀。

过去,朱之文在意别人的想法,2012年,朱之文为村子修了路,给那条路立了碑,写着“之文路”。几天后朱三阔路过村口,看见碑被砸了,稀碎,渣掉了一地。他给朱之文打电话,朱之文说:“砸就砸了吧。”

朱之文给村里买了健身器材,像是公园放置的那样,结果刚过了一天,晚上就被人挖了土。只能花300块钱再请了工人,把器材全挪到了自家院子里,挤在花园的间隙。

给村里交垃圾费那次,三万块钱,朱之文发现没人念他的好,第二年,他不愿意交了。平摊到每个人头上,是30块钱,村民们反过来骂他,在接受央视采访时,村民们说:“每一家给一万元,再买一辆车,才记你的好。”村支书朱宇诚也说:“包括县里镇里都是极力地培养他,要不然他根本走不到这一步。”

现在,很多村民靠拍朱之文赚了钱,朱宇诚说,十个指头都有长短,大部分人还是感谢他的。

朱宇诚说,村里已经和山东潍坊一家公司签了合同,要把朱楼村打造成“大衣哥度假村”,就在朱之文院子南边的空地上,搞垂钓、采摘,让朱之文开培训班教人唱歌。当然,朱之文是不收培训费的。

朱宇诚告诉记者,朱之文刚出名的时候,“不知道自己的方向在哪”,现在,他想清楚了,就应该“回报家乡”。

4月14日这天,朱家照例熙熙攘攘,走到后院,朱之文指着一朵桃红色的牡丹花问,“这不难看吧?”

“好看”,人们附和着,李玉华第一个越过护栏站到跟前,把手机凑近,人们围到牡丹跟前,每个人都挤着拍几张。

朱之文走到一旁,他看见,那株浅粉色的牡丹也开了,真美啊。

面对花,他的表情变了,幸福、宁静、温和。

(《新京报》4.22 卫潇雨 吴婕)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制