年关一到,很多家庭有“算账”的习惯,通过账目,就能了解家庭的经济状况。如果这些账本能够保存下来,若干年后,它将是研究我们这一时代生活史的绝佳资料。如今人们能够查阅到不少记载上世纪三十年代北京生活片段的资料。通过梳理当时的衣食住行,人们可以从“切片式”的图景中,真切地感受那个时代在经济、文化、娱乐等诸多方面的风貌。

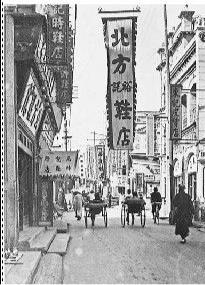

民国时期的春节

如今,每到春节前,北京城里就洋溢着浓郁的过年氛围。传统的农历新年,已有数千年历史,在古时,这一天常称之为“元旦”,而用“春节”来指代传统新年,正是始于民国时期。

不管通过老照片,还是通过文人雅士的日记,都能发现,老北京的很多过年习俗如今还在延续:贴春联、逛庙会、祭祖……不过在《北平旅行指南》中,提到了当时一个鲜为人知的习俗:农历正月的一整个月,妇女禁止针线缝纫,因此,正月又有“妇女节”之称。当过了正月初五之后(初一至初五,女性多不让出门拜年),妇女便可以出门贺岁,此时,不论大家小户,妇女结伴到热闹的地方游玩。

岁末除夕夜,人们焚香祭神,彻夜不眠,俗云“守岁”。当天夜里,大部分商铺通宵营业直至东方破晓,然后闭门休息,从正月初一一直到正月初五,“破五”之后才开始营业。因此,清末民初,在北平生活的人,要在岁末储备这五天的“干粮”,否则,这五天就有无处吃饭的可能。上世纪三十年代开始,除了一些大的餐饮商号外,一些饭馆在这五天照常营业。

除了吃喝玩乐,对于小孩子来说,春节的诱人之处,还在于能拿到压岁钱。上世纪三十年代,家境好一点的,给孩子的压岁钱是一银元,这不是一笔小钱。如果是一般家庭,会给孩子包上一百个铜板,寓意“长命百岁”。在1935年银元废止后,很多人给孩子们送的是钞票,当时市面上流行各种压岁钱封袋,将纸币装在里面,非常美观。

房价最高每平方米三十四元

上世纪二三十年代的北京城,房价并不算贵。1924年,鲁迅在北京阜成门内买下一座小型四合院,占地四百平方米,大小房屋共十间,当时总价八百大洋(八百银元)。与同时期上海的房价相比,简直亲和太多。上海著名中医陈存仁在《银元时代生活史》中记载,民国十六年(1927),他在上海老城区看中一幢两层小楼,卖方喊价为两万五千银元,可见房价之高。

1927年,鲁迅定居上海。因为上海房价太高,买不起,只能租房。鲁迅在《病后杂谈》中提道,当时的房租加水电以及“巡捕捐”(按房租百分之十四),“每月就是一百十四两,每两作一元四角算,等于一百五十九元六。”

当时的北京城,因为区域的不同,房价也有区别。上世纪三十年代,东安市场、西单商场的人流渐多,而且大栅栏、煤市街一带,饭肆栉比,戏院林立。因此这些区域的房价自然很高。以瓦房为例,单价最高的都集中在正阳门大街、王府井大街、大栅栏、廊房头条等区域,每平方丈(每平方丈大约十一平方米)能卖到三百七十元(合每平方米三十四元);其次是西长安街、东安门大街、金鱼胡同等区域,每平方丈能卖到三百一十元。

房价高的地方,租金也高。1930年,北京房租最高的地段是东交民巷、西交民巷、正阳门大街,平均每间月租十五元,其次,宣武门内大街、崇文门内大街、菜市口大街等,平房每间每月七元。

几角钱也能吃得挺好

吃饭在当时丰俭由人。小饭馆吃一顿花上几角或者1元,便非常丰盛。要想宴请重要宾客,可以请吃鱼翅席,十二元一桌,如果酒喝得多,加上小费,总共花费将近二十元。那时西餐也比较受欢迎,北京城里已有数十家西餐馆。东安门大街一带有家华宫食堂,就是西餐厅,一菜一汤售价四角,一汤二菜卖六角。咖啡馆等新事物也屡见不鲜,东安市场的国强、大栅栏的二妙堂、西单的有光堂,均有可口美味的西式糕点。

在当时,品茶颇为流行。茶庄在南方的产茶区设有茶厂,自行采选并研究新法熏制,物美价廉。庆隆茶庄发明了一种罐头茶,有龙凤、香妃、花农井等,每桶三角五分,最多不过二元,非常受欢迎。

上世纪三十年代,人们茶余饭后的最大娱乐就是听戏。街头巷尾常见戏园,有的戏园凭票入场,票价有几角的,也有超过一元的,如果有包厢,价更贵了。在珠市口一带,曾有开明戏院,它的演出条件非常好,很多京剧名角都在这里演出过。梅兰芳在这里演出的票价是一元二角。

不过,对于平民来说,最好的去处就是天桥。那里三教九流无奇不有,只要有一技之长,就可以在这里表演。观众觉得好,就将钱掷于地上。如果演出效果好,演出者一天可得五六元,次者只能得一至二元。也有条件好一点的茶社,与唱戏和卖艺的合作,老百姓到茶社花几十枚铜板,即可饮茶,又可听戏。

除了听戏,去浴堂泡澡也是平民化的消费。当时,北京城里营业的浴堂,有一百二十五家。浴堂有“池洗”和“盆洗”两种,价格也不一样。“池洗”,一般收费在五分左右,如果是“盆洗”,那就贵了不少,一角、五角甚至一元的都有。当时,还出现了女性专用的澡堂,不过价格比男性贵不少,最低二角起,因此并没有普及。

(《北京晚报》1.30 姜宝君 陈芯仪)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇