在北京著名景点北海公园入口,每天总有人不买票,大摇大摆走进去,却无人阻拦——他们不是游客,也不是工作人员,而是北海公园里的住户。坐拥名胜,临湖而居,生活应当很惬意吧?事实却非如此。他们的简易房屋搭在一座大殿脚下,4户人家将院里所有空间都盖上了矮房,只留下一条过人的通道,咫尺之遥的北海上波光粼粼,而他们家里,却照不进一线阳光。

这些居民原本大多是北京园林系统职工,几十年前,由单位“靠水吃水”就近安排在北海居住。不光北海公园,全国人民熟知的景山公园、中山公园、天坛公园、太庙等,都曾经或依然住着居民。

据统计,目前北京核心区约三分之一的文物被作为大杂院不合理占用。列为全国和市级文保单位的15座王府中,仅恭王府经过近30年腾退实现对外开放,其余14座现为办公场所、学校、职工住宅。人人都说拆迁是“天下第一难”,而文物腾退更是难上加难。

我们这儿每家都上法院了

腾退文物,使它们恢复昔日光彩困难重重。面对几十年无法破解的难题,北京市却雄心勃勃。两年前,西城区率先发布消息,计划到2020年腾退47处文物,力争实现被认定为文物的会馆和名人故居全部“解放”。

负责文物腾退的西城区文化委员会主任孙劲松说:“突破口选在直管公房。”

2014年初,北京市文物腾退试点选在粤东新馆,法律依据是刚刚出台的《国有土地上房屋征收与补偿条例》(以下简称《征收条例》)。《征收条例》规定:若有文物保护等需要,政府可作出房屋征收决定。

但第一场仗打得并不漂亮。4年多后的今年10月,粤东新馆仍然没有腾空。不光正房有住家,正房之间的内院也满满当当盖了屋,住了人。院里有颗大枣树,占据了房屋以外的空地,酱红色的大枣散落在房顶和树下。傍晚,40多岁的陈淑(化名)两手拎着蔬菜走进小院。她在此住了20多年,“这院里一共57户,走了50户,还剩7户,我就是其中一户”。

因为不满征收补偿条件,陈淑等不愿搬离粤东新馆的住户一一申请行政复议,一一将房屋征收部门告上法庭。“我们这儿每家都上法院了。”陈淑说。

孙劲松说:“针对过去拆迁中出现的种种问题,《征收条例》从制度设计上就立足于保护被征收人权益,增加了很多程序。如果被征收人不配合,走完法定程序需要很长时间。”

留恋堂前石榴树

文物腾退需要在《征收条例》以外寻找新的法律依据。一则新闻启发了孙劲松:解放军某旅为贯彻“军队全面停止有偿服务”的要求,运用《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)“情势变更”原则,与租户终止房地产租赁协议。一条文物腾退新路径在他心里渐渐清晰:区文化委依据《文物保护法》,要求直管公房管理单位保护它名下的不可移动文物;后者则依据《合同法》解除与租户的租赁协议,要求其腾退并给予补偿。对于拒不腾退的,可通过法院起诉解除租约。

64岁的安根法就这样被房东 (直管公房管理单位)——北京宣房投资管理集团有限公司(以下简称宣房投)告上法庭。1955年,安根法出生6个月,就随父母搬进杨椒山祠。

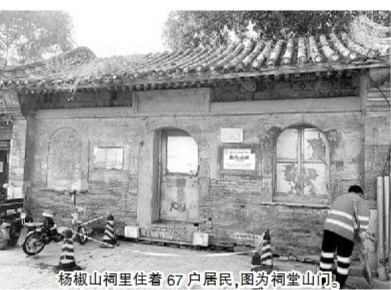

杨椒山祠始建于明代,是嘉靖时期名臣杨椒山的故居,清乾隆年间辟建为奉祀他的祠堂。上世纪50年代后,杨椒山祠陆续搬进67户居民。原有古建拆的拆、改的改,花园、假山被夷为平地,平地上又长出自建房。人们只能从一座残存的八角亭依稀辨别古建原貌。

腾退工作于2015年11月启动,至今仅剩安根法等9户。他迟迟未搬,纠结在于:他和大哥家同样把院内连廊改成了自建房,他家的13平方米没有房本(即公有住宅租赁合同),而大哥家的却有。他说:“政府得给我一个合理合法的解释。”

原来,同住杨椒山祠的安家大哥因为住房困难,于2004年向区房管部门申请,拿到了自建房房本。但安根法当时不知情,直到2015年腾退工作启动后才提出异议。他说,争取这13平方米是为了妹妹,她户口也在此地,不久前查出患上乳腺癌。

孙劲松说:“2015年文物腾退启动时就锁定了承租关系,意味着不可能新增房本。”道理很简单,如果安根法的13平方米连廊自建房给了房本,这片区域已腾退的700多户居民就不干了,而仍未腾退的居民更是无法说服。

今年8月9日,北京市二中院终审判决:确认被告与原告解除租赁合同,并于30天内搬离,否则将强制执行。孙劲松说:“虽然法院判决了,但从我们的角度来讲,还是想通过做工作让安老理解。”

搬离期限临近,孙劲松再次敲开安根法的家门。他说:“安老,如果到了法院强制执行那一步,我于心不忍。您在文物保护上和我们没有任何分歧,将来修缮还要请您帮着把关。”

几天后,安根法在腾退协议上签了字、摁上手印。他说,最留恋堂前的白石榴树,那是初来时父亲种的,年年这时硕果累累。

一把尺子量到底

孙劲松说:“去年我们一次性启动了15处直管公房腾退,涉及507户,奖励期结束时,总体腾退比例是86%,绝大多数都在90%以上。说明大多数群众是接受的。”

当然也有拒绝签约的,理由各不相同。赵雁科归结了两大类:一类是基于过去对商业拆迁的经验,指望耗到最后能多拿;另一类是对腾退补偿诉求过高。

华康里9户没有腾退的居民中,有60岁的刘京芳。街坊都夸她善良:她在多个机构做志愿者,已累计志愿服务1600多小时。去年年底,腾退公告刚贴出,她帮着做前期入户调查,还把家里东西该扔的扔,该卖的卖,四处找箱子打包,就等着搬走。

但只高兴了一个月,刘京芳就失落了。她在日记上写道:“华康里腾退不等同于普通平房,大栅栏评估价每平方米30万元,为什么我们才9万元,这太不公平了。我们就一街之隔啊,居然差了21万元之多。”

负责华康里腾退的赵雁科说:“居民有时会把评估价和最终到手价混为一谈。从2006年开始我就在这片区域搞拆迁,所以对哪个项目都熟。居民提出来,我都能摆事实讲道理。”事实证明,刘京芳所说的大栅栏项目每平方米30万元只是讹传,确切评估价是9.1万元,仅高出华康里1000元左右。

要想改善腾退居民住房条件,意味着货币补偿款至少够买一套安置房。刘京芳的家仅有8.5平方米,若按市场评估价计算,补偿款远低于一套安置房价格。西城区在政策设计时特意定出一条:建筑面积不足20平方米的,按20平方米计算评估补偿。因此,算上房屋评估价值补偿、补助、奖励,刘京芳可获得约250万元,平均到8.5平方米,恰好每平方米约30万元。

误解又由此而生。有居民知道了刘京芳家“30万元一平方米”,就以此为标准,向政府要价。新的一轮解释又开始了。赵雁科说:“我们从来不谈平方米均价,我们只看政策。以前拆迁没有明细,执行时因人而异。现在政策设计越来越周全,执行越来越正规,每一分钱都有依据。”

文物腾退部门坚持“一把尺子量到底”。他们清楚,突破了一个人,就会突破一群人。孙劲松说:“经过实践检验,我们这套标准能够兼顾文物保护和民生改善。文物腾退政策被越来越多居民理解认可,奖励期内签约比例越来越高。”

(《解放日报》10.20 宰飞)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制