近期,“南腔北调——李桦笔下的北平”展览在北京复言社画廊开幕。提起李桦(1907-1994),人们往往首先想到其作为深受鲁迅影响的版画家在广州、上海等地的战斗岁月,也会有人想到他在北京作为中央美院教授的教育生涯。却往往忽略了李桦初来北京时,在这座尚被称作北平的古都里度过的一段岁月。

李桦受邀来到北平

抗战胜利之后,李桦于1946年抵达上海,主持中华全国木刻协会的工作。同时,李桦在《时代日报》主编了名为《新木刻》的周刊,在创作木刻的同时也写了很多理论文章,发表于此——这与徐悲鸿到北平几乎同时。徐悲鸿彼时经常对自己的朋友吴作人、冯法祀说要广纳人才,冯法祀同时也是李桦的朋友,常向李桦约稿。李桦的几篇评价中外近代画家、作品的文章在《艺术周刊》发表,徐悲鸿也由此知晓李桦下落。

徐悲鸿之所以会对李桦的下落感兴趣,因他早在1942年就对李桦的木刻表示认可。这一年10月,中国木刻研究会在重庆举办“全国木刻展览会”,徐悲鸿为此写了一篇在李桦看来“热情洋溢”的短文发表在《新民报》上,中间就提到“平心而论,木刻作家,真有勇气,如此次全国木刻展中,古元以外,李桦已是老前辈,作风日趋沉练……”

这对当时主攻木刻创作的李桦来说是莫大的鼓舞。尽管李桦是鲁迅大力栽培的青年木刻画家之一,但彼时,木刻仍然被大师们认为是“雕虫小技,不登大雅之堂”;另一方面,还有人认为木刻是“洪水猛兽”,不可接近。在李桦看来,徐悲鸿对于他和古元的盛赞体现出了徐悲鸿“对木刻这门革命美术毫无成见,胸怀坦荡”。

就这样,徐悲鸿坚决要李桦到北平艺专教书,李桦就此来到北平。

徐悲鸿亲为李桦题跋

1948年新年,广东人李桦在异乡北平看到了北方式的“热闹”,首次在北方度过新年让他觉得特别新鲜。对北方的风土民俗很感兴趣的他常去天桥一带写生。

策展人丛涛总结,李桦有着中国传统文化的底子,加之对于现实生活的关注,使得有素描、速写功底的李桦在不受传统笔墨程式束缚的情况下,创作出了《天桥人物》系列作品。

这套画是李桦在教课与泡图书馆的间隙创作的,在前门的所见所闻让他对现实社会中的人民生出同情来,经过两三个月的形象资料收集、在天桥地区的写生,李桦数易其稿,终于选出了七八张装裱成册。

听说李桦也画国画,徐悲鸿很是兴奋,表示“一定要看看”。1948年3月的一个下午,徐悲鸿忽然出现在李桦的宿舍里:“李先生,你在天桥的画完成了吗?可以给我看看吗?”李桦回答:“当然可以,但画得不好,还未能完全表达我想表达的东西,故不好意思拿出来给大家看。”李桦把画交给了徐悲鸿,徐悲鸿当场坐下看了起来。李桦屏息站在徐悲鸿身畔看着他看,李桦能感觉到徐悲鸿的兴奋,他终于喟叹一句:“你画得太好了。在这里是看不够的,可否让我带回去细细地欣赏呢?”

徐悲鸿“借画”半个月后,李桦登门征求徐悲鸿对《天桥人物》的意见,徐悲鸿评李桦的这组作品“用笔流畅”“更注意刻画人物的精神和动态”,实属佳作。徐悲鸿竟在篇末为李桦题写了一篇跋文:“几个南腔北调人,各呈薄技度余生。无端落入画家眼,便有千秋不朽情。李桦先生早以木刻名世,频年以还,益潜心墨画,所写风景人物,无一不精。此为先生教授北平艺专时,课余画平市拾掇之小人物写影,刻划入微,传神阿堵,尤于人物之性格动作表情,俱细微体会,而出之极简约之笔墨,洵高雅之杰作也。以此而言,新中国画之成立,其庶几乎。”

速写见性情

李桦在前门游览时的所思所见已难觅文字记载,但好在这批作品为我们提供了探寻画家生活轨迹、思想状态最直观和生动的方式。这些作品,就像是李桦所见情景的投射,简约却忠实地呈现了画家眼中的北方民风民俗。

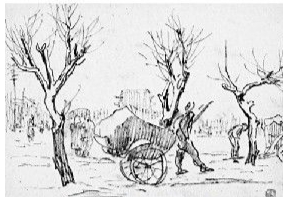

在这些画作中,观众可以看到当年的北京地标性建筑北京东站、金水桥、华表;可以看到前门附近的民居、大车店,甚至是普通百姓的坟茔墓碑。观者还能看见生活、工作在前门地区的百姓,他们中有耍把式的艺人,也有磨刀、推小车、拾粪的劳动者。

在本次展出的画作中,还可以看见多幅小吃摊的作品。一幅作品中,细致的画家还画上了食客骑来的自行车——这也正是李桦生活情趣的一种体现,对于吃和生活细节的关注,恰恰是一种自然平实生活状态的流露。

这些画作在胡同里长大的老北京杜汇看来是很接地气、有温度的,相较于木刻版画,李桦的这组作品“更有温度、更有代入感”。

策展人丛涛说,来到北平的李桦刚刚创作完自己最重要的木刻作品《怒潮》组画,正处于艺术上的成熟时期。在这一时期中,因为远离了作为政治漩涡中心的上海,来到了北平,李桦的生活环境变了,心情也变了。在相对平和的北平,李桦创作出了与抗战时期及之后运动频繁时期都截然不同的作品。

“李桦的这些作品虽然都是速写,有的甚至就是寥寥几笔的勾勒,但是同样能看出其作为木刻画家的功力。这些作品都很完整,构图、人与物的关系都安排得很好,画面都很完整。”丛涛这样说道,“在对于李桦的关注中,我们往往重视那些跟政治运动、民主斗争关系紧密的作品,却容易忽略这些游离于个人代表性风格与时代主流之外的作品。然而,正因为有这些作品,李桦才不仅是一面旗帜、一个新兴木刻的符号,更是一个在生活中的、立体丰满的艺术家。”

(《北京晚报》9.25 袁新雨)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制