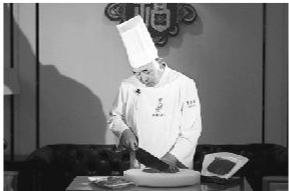

一把一尺半的雪亮切肉刀稳稳落下,羊肉片如花朵一般在刀口绽放。每一片切出的羊肉片长约13厘米,宽约3.3厘米,厚0.9毫米,摆在青花瓷盘里,红白相间,界限分明,真是“薄如纸、匀如晶、齐如线、美如花”。这便是北京东来顺涮羊肉非遗技术第四代传承人陈立新师傅志得意满的时候。

如今,东来顺手工切肉的老师傅仅有陈立新一人,今年是陈师傅在东来顺工作的第46个年头,从小学徒做起,他背过羊,剔过肉,腌过糖蒜,当过切肉组长,也做过店长经理,可是他告诉我,这辈子最爱干的事就是“穿着白工作服切肉”。

陈立新和东来顺结缘是在1971年,那年他16岁,刚初中毕业。毕业后的他,到了昌平一家工厂做事,因为身子骨结实被东来顺招工的师傅一眼挑中。“我心里还老大不情愿,那个时代工人最光荣,服务行业比较受轻视,倒是街坊的一句话把我逗乐了:‘干饭馆怎么啦?起码闹一肚子好下水!’”就这样,陈立新和200多名昌平同乡一起来到东安市场接受培训,作为“来自广阔天地的新鲜血液”支援首都商业战线。

等到了东来顺之后,陈立新才知道这家饭馆当时在北京人心里的地位,每天顾客都要排大队拿号等座,供不应求。尤其是每年11月15日前后,那是各单位发煤火费的日子,北京职工有15元的煤火费,很多人拿着这个钱全家来东来顺吃涮肉。

陈立新1971年来到东来顺工作,带他的师傅是京城名厨何凤清,何凤清师傅参加过全国技工的大比武,接受过党和国家领导人的接见,对手艺一丝不苟。陈立新初学切肉时,师傅就嘱咐他:“你小子运气不错,在东来顺,涮羊肉是看家菜,好好学,俗话说,不怕千招会,就怕一招鲜,将来有了手艺,会有出息的。”师傅告诉他切肉的诀窍:“切肉没什么神秘的招数,本质就是控制刀,记住操刀要领:手要松、腕要活、大臂带动小臂、刀身上下要垂直、前后走直线,认刀要慢、准,运刀要稳、狠……”

这件事说起来简单,做起来却很难,全靠自己体会慢慢练,“切一片肉起码要用七八刀的功夫,一盘要切40片,这40片就要用200多刀,一天要切100多盘,就是两万刀,所以手艺就是花功夫磨出来的功夫。”

切过几万盘羊肉之后,陈立新觉得自己慢慢找到感觉了,真如庄子笔下的那位庖丁,同样是一条羊后腿,陈立新看到的已经不仅仅是肥瘦、薄厚和形状,他内心有羊腿肉的细节构成,构思着如何把这条羊腿按照肥瘦比例分配,才能得到最佳口感,最美的摆盘,他甚至能估摸出每一片羊肉在铜锅中的成熟时间,照顾到顾客品尝时的心情和体验。从这一刻,他真正爱上了切肉,他学成出师了。

陈立新近半个世纪的“刀口生涯”正是中国风云巨变的时代,东来顺的涮羊肉在中美建交的历史大事件中还充当了一回重要配角。

1975年,美国总统福特应邀访问中国,邓小平同志在人民大会堂设宴招待他,安排的还是东来顺的涮羊肉,年轻的陈立新被选中参加这项光荣的任务。

“当时我虽然技术不算拔尖,但因为老实听话,荣幸地入选了。到了人民大会堂工作,羊肉一水儿的新鲜羊上脑,每盘四十片,薄厚均匀,三条脂肪线,笔管条直,就连服务员亲手切的葱花、香菜都令大会堂的同行惊叹。在大家的共同努力下,圆满地完成了任务。咱东来顺的涮羊肉,也正经为中美关系正常化发挥了作用呐!”说起这段故事,陈立新脸上洋溢着满满的自豪感。

陈立新是目前东来顺最后一位精于手工切肉的老师傅,这是因为在他出师不久,从1975年起,东来顺切肉的大部分工作就逐渐被机器取代了,研制切肉机的时候陈立新也亲自参与其中。当年十几位切肉师傅在东来顺的玻璃橱窗里一字排开,当着食客的面表演切肉、比拼手艺的盛景再也见不到了。

正当很多老工艺已经濒临灭绝失传的时候,陈立新听到了一个令他振奋的消息,东来顺涮羊肉工艺入选非物质文化遗产,他成为这项工艺的第四代传承人。“老师傅们都去世了,师兄也退休了,如今就剩下我一个人,得把这个手艺传下去,这是命运,也是使命。”陈立新拿出当初师父传给他的那把切肉刀,沉思良久。

(《北京晚报》11.21 张 鹏)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇