前些日子,范又大姐发来微信说,父亲生前留下一些好酒,为我留了一瓶,让我有空时去取。看到微信,颇为感动,算了算,范用先生离开我们已整整七年。

对我们这代读者来说,范用策划出版的不少书相当熟悉,如《傅雷家书》、巴金《随想录》、陈白尘《干校日记》、唐弢《晦庵书话》、杨绛《干校六记》《将饮茶》等。他参与创办的《读书》《新华文摘》,更是颇受欢迎。

范用学历不高,在填履历表时,他总是老老实实填上“小学毕业”。用他的话说,如果想好看一点,就填为“中学肄业”。谈到这些,他有时不免解嘲地说:“要是现在,我是没有资格进出版社大门的。”他说得不错。但如果不爱书、不爱出版,学历再高又有何用?

想想也是很有意思,范用、沈昌文、董秀玉,三联书店连续三任掌门人学历都不高。范用小学毕业,沈昌文新闻专科肄业,董秀玉十六岁考进三联书店。后面两人,都是从校对开始,最终成为出版家。

在范用身上,真正感受到他对书的情有独钟。每次去他家,都要说到一些感兴趣的人与书。说着说着,提到什么旧的、新的书或者杂志,腾地一下站起来,就走进另一个房间,只听见木地板嘎嘎发响,一转眼他就拿出一本来:“你看,这就是当年的杂志。”不等我细细翻阅,说着说着,他又转身进屋,再拿出一本书:“你看,台湾刚刚出版的,印得多漂亮。”谈话间,他不断地站起来、走进去、拿出来,如一阵不停歇的风。

范用的快,有时简直让人跟不上。上世纪80年代初,我编《北京晚报》副刊时,曾请范用为“居京琐记”赐稿,后来到《人民日报》副刊,也请他赐稿。一旦收到来稿,接下来的几天,随时要做好准备接他的电话,为了一个字,或者为了一句话的修改。要命的是,早上不到七点,还在睡梦中的我,家里电话忽然响起,十有八九就是范用。他起得早,想到就做,说文章什么地方要改。等他说完,我还没来得及回答一句“好的”,他那边已把电话放下。几次过后,我终于告诉老人,可否八点之后来电话。再来电话,我也照样“快”,不等他放下,我提前挂机。现在想想,也是我们之间的有趣游戏。见了面,我逗他说:“快,谁不会?”他哈哈大笑。

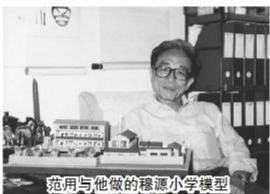

率直、坦荡之人,心底必存童心。虽然年过古稀,范用一直童心未泯。1993年,范用退休之后在香港出版自己第一本小书《我爱穆源》,回忆儿时的小学生活。开始,我还有点奇怪,范用为什么独独对小学生活那么留恋,用那么多的笔墨去写。甚至还花费不少精力和时间,动手用硬纸板做了一个母校的模型。现在想来,范用实际上在回味一种浪漫。他的这些短文,朴实、简洁。池莉给他的信中说得好:“您的书读得人心里宁静极了、干净极了、美丽极了。”

交往日久,范用的家成了我理想的“图书馆”。遇到难借到的书,便找他帮忙。上世纪90年代中旬,我写黄苗子、郁风夫妇传记,范用热心地将所收藏的所有漫画杂志借我参考。漫画的确是范用所爱。2003年,年届八十,范用特地编选一册《我很丑也不温柔——漫画范用》,交由三联书店出版,附上简洁、利落的短文,读来妙趣横生。

范用当然不丑,外出参加活动总是比别人打扮得更加讲究。冬日,他总爱穿中式外套,帽子、围巾,还非常喜欢红色。“不温柔”倒是非常准确。范用做事说话直来直去,遇到不平事,他不会拐弯抹角,不会打太极。

这样一个爱书、爱生活的人,也坦然面对生死。早在1989年年初,范用就自拟遗嘱,提前为自己安排后事,甚至还代替儿女为自己拟写讣闻:

家父范用(鹤镛)于 月 日 时 分辞世。遵从他的嘱咐,不追悼,不去八宝山,遗体捐供医用。他留下的话:“匆匆过客,终成归人。在人生途中,若没有亲人和师友给予温暖,将会多寂寞,甚至丧失勇气。感谢你们,拥抱你们!”

范里 范又

一转眼,范用写下这些文字快30年了。回想起来,我身边的不少前辈,都像范用一样,一生淡泊名利,对后事也不在意。每念及此,感慨万千。如今,这样的可爱的先生真是不多了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇