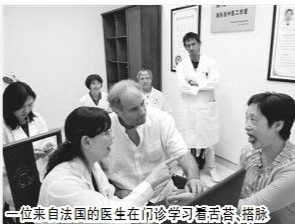

上半年,徐中菊所在的中医科密集接待了来自法国、爱尔兰、巴西、越南的进修参访团队。7月份,一支以色列的团队光临。

赛思坐在诊室实习时,等候的病人们总要对他多瞟几眼。

他已经习惯了这种注视,毕竟,他的长相和中国医生不一样。他来自印度。

经常带教留学生的上海浦南医院中医科主任徐中菊也发现,每当她身边坐着来自异国的学习者,病人们会心照不宣地说话轻声轻气、显得特别守规则。

这不免让徐中菊觉得可爱——外国人来学习中医,无形中令就诊中医科的病友也多了一份自豪感。

2017年3月,我国发布《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020年)》,计划与“一带一路”相关国家合作建设50家中医药对外交流合作示范基地,推出20项中医药国际标准。目前,中医药已经传播到183个国家和地区。上海中医药大学国际教育学院的数据也显示,近十年学习中医的留学生数量逐年上升,有783名留学生获得该校各级学位,来源地覆盖57个国家。

“屠呦呦获诺贝尔奖、游泳名将菲尔普斯拔火罐……中医药已经成为一张中国名片,吸引着各国的人们来学习。这似乎也是一种提醒,别忘了我们自己的文化和瑰宝。”上海中医药大学国际教育学院院长闫晓天说。

“我想从根源学起”

赛思说,他的出生就是托了中医的福。

赛思是上海中医药大学大五学生。他出生在印度果阿,一个“游客多过居民”的旅游大区。

赛思的父亲是针灸师。父亲年轻时就想学医,但因机缘做了工程师。后来,他遇到一位来自中国的中医,治好了他的颈椎问题,于是对中医燃起兴趣,先去斯里兰卡读了3年针灸本科学位,又深造读了硕士、博士,学成归来,在果阿小有名气。

25年前,赛思出生那日,母亲疼痛难忍,当地医院表示爱莫能助,且按经验推算,起码还有5小时。赛思的父亲决定施针助产,母亲的疼痛迅速得到缓解,半小时后就顺利诞下赛思。

这当然是赛思听来的故事。而他亲眼见证的效果更是神奇。

“人们总说中医慢,这是误解!”他曾亲眼目睹一场发生在家门口的车祸。一位摩托车驾驶员被轿车撞飞,鲜血流出,昏迷不醒,赛思的父亲迅速上前为伤者施针。短短几秒,伤者一阵抽动、急促呼吸后苏醒,等救护车10分钟后赶到,伤者已能自行走上救护车,令抢救人员惊讶不已,纷纷表示以后要向赛思父亲学习针灸急救。

还有一次从泰国飞往印度的航班上,因餐食有问题,乘客们集体中招,厕所大排长龙。机上药物不够,赛思的父亲主动站起,教大家用中指按进肚脐深处揉腹,果然不少人腹泻止住。

印度地震频发,每次地震,父亲都带赛思去义诊,赛思发现,中医对缓解疼痛、抑郁状态都很有效果……

松本隆吾虽是赛思的学弟,但整整比赛思大了21岁。

松本隆吾来自日本千叶县,他的两个孩子一个9岁一个7岁。去年9月,他走进上海中医药大学大一课堂的第一天,就有同学问他:你为什么来?他笑而不语。他所有的课都上,连体育考试也全部参加。

松本最早接触中医是在七八岁。他有较严重的鼻炎和过敏症状,去各家医院,医生都认为只能使用激素,效果却不佳,无意中在家附近的针灸诊所治疗,结果治愈。

1998年他去长野滑雪,扭到脚踝,不能行走,去综合医院,拍X光说骨头没有断,是韧带损伤,除了固定关节只能等身体自愈。1个月靠着拐杖度日后,松本突然想起老家那家针灸诊所,返乡治疗,第一次就有明显好转。此后每周一次,8次基本痊愈。

当时松本在日本一家著名贸易公司工作,有一天,他看着身边的老前辈,突然间感到未来几十年发展已经看得到头。2000年,他辞职,去针灸学校读书。3年学习后,他在两家医院做针灸师共11年,看到了针灸更多效用。

2013年,松本一家来到中国,工作两年后,松本想学习中医。“这里是中医的源头,我想从根源学起。”

“藏着掖着的心态要打破”

党惠庆72岁了,是针刺麻醉创始人、沪上名中医党波平之子。来浦南医院进修的留学生不少正是冲着他的名气。

卫生纸叠成16层的小块,两个摞在一起,“最好能穿透32层”。党惠庆教华裔澳洲留学生维塔练习针灸的指力。维塔试了,只能刺穿16层。“还要再练习”,党惠庆鼓励。

旧时,中医讲究家传,也会收徒弟,但有专门的拜师程序。党惠庆说,父亲属于半封建式家长,无需动手,只眼珠一瞪,孩子们都得乖乖听话。党惠庆从小背诵 《医学三字经》,到初中时,《内经》《医学心语》《本草纲目》等经典都一一熟读。1964年,他跟名老中医范乾德(人称“范一帖”)学习两年,范乾德一生只带教他一人,因党惠庆学习认真、功底扎实,又品行可靠,便将自己一生秘不外传的经验方都传授给他。

而据党惠庆了解,在中医界,有些秘方,师父到去世都不传给弟子。

党惠庆感受到中医的式微,“我有时在想,我会不会是‘末代中医’?我感觉自己很像放在大厅里的花瓶,有了更气派,没有也没什么区别。”

“以前,我对把家传绝学教给外国人,心里多少有点芥蒂,但现在,藏着掖着的心态要打破。”党惠庆说。越来越多的留学生来学习时就已对中医概念有一定基础,对中医的精髓更是火眼金睛。

有一对日本夫妻跟随党惠庆学习。党惠庆觉得两人资质不错,便拿出珍藏的两部医书,一本是赫赫有名的广益中医堂药方,父亲手抄本;还有一本日本针灸的古书,也是孤本。两人极为珍惜,郑重翻印好,再交还给党惠庆。

“掐掉一点、掖着一点、瞒着一点,中医以前的传承经常有这类问题。这也是文化的不同。这点如今要改变。”党惠庆所属的孟河医派如今出台了抢救性开展孟河医派传承的计划,提出口号,“再培养1000名学生,将孟河医派再传100年”。目标是一年培养10个人。但今年就没完成计划,只有7位学生。

“学习中医是一个悟的过程”

1995年就在上海学中医的德国人杜丽丝说,她原本以为中国人都比较了解中医,来了才发现很多中国人也不知道中医、西医的真正区别。“这是一个让人失望的现象。”

也有许多文化冲突。最初,杜丽丝想给丈夫看舌象,丈夫不理解为什么要向医生吐舌头。还有一次,丈夫胃疼,杜丽丝让他伸出手腕把脉,丈夫说:“我是胃疼,不是手腕疼。”还有的外国病人抱怨中药太苦,问“能不能把中药做成草莓味”,每次杜丽丝都幽默以对:“对不起,我们正在努力,目前只有咖啡味的。”她把中药汤剂叫作“东方咖啡”。

赛思认为,学习中医,对外国人来说最难的是理解中医辨证施治的思维。

比如,古书讲“阳主升而阴主降”,有学生就发问,这样是不是阴和阳越来越远?

还有一些外国学生学针灸,只问老师,“头痛应该扎什么穴位?”

“他们把中医当成一个工具。其实中医是一种文化、一种思维,应该思考的是,这个人为什么会头痛,找到原因,才能施治。”赛思说。

中途放弃也是常有的事。维塔在读澳洲皇家墨尔本理工大学的中医专业,40个人入学,最终只有10个人毕业。

松本隆吾最近在跟着党惠庆抄方,学到很多。他总结出中国传统中医和日本汉方的区别——在日本,中医师都是根据不同的病症给固定的方剂,但他研究党惠庆的方子后发现,党老的处方不固定,而是根据不同人的体质、主诉、症状、天气,增减药方。

“这才是真正的临床应用,是真正做到对所有药物的药性了然于胸,融会贯通。”松本隆吾说。

(《解放日报》6.17 王潇)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制