家书最能体现家风,但是我们好像很少见过邓小平的家书。

与父母:要解除“娃娃亲”

1920年7月,16岁的邓小平怀抱“工业救国”的理想,离开了家乡四川广安赴法勤工俭学。初到法国,邓小平频繁与家人通信,讲述自己学习、生活情况。

随着革命实践活动的深入,邓小平的思想发生了变化,他的家书也让保守的家人吃惊起来。他曾给家里写过一封长信,扔下了两个“炸弹”:一是要求退婚,二是自己参加了革命不能回家。

据邓小平在莫斯科中山大学填写的《自传》中回忆,自己一岁时,父母做主给他订了一门娃娃亲,加入共产主义青年团后,接连写了若干封信向父母请求退婚。“两月后,父亲的回信到了,大骂我这种行为是不孝,是大逆。”邓小平再次回信,执意退婚,家里只好默认。后来邓小平的娃娃亲对象唐氏由邓小平的父母做主,以邓家女儿的身份出嫁了。

与妻子:“我让秘书写个底稿,印上几十份”

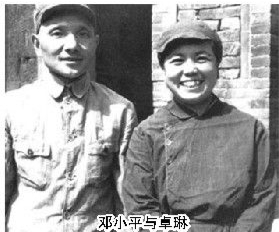

1939年8月,时任129师政委的邓小平从太行山赴延安开会,通过战友的介绍认识了卓琳,并于9月与卓琳结婚。

当时很多革命夫妇都是丈夫去根据地、妻子留在延安,但卓琳认为这样不像个结婚的样子,要求随军,跟着邓小平到了前线。战争形势下,这对新人无法厮守,常常是邓小平在129师师部,卓琳在八路军总部,只有邓小平偶尔回来开会才能见上一面。邓小平沉默寡言,不爱说话。快言快语的卓琳很不适应,而且两地分居,她十分想念自己的丈夫,就提出想让邓小平给她写写信,说说每天做了什么。务实的邓小平不解风情,说:好,我让秘书写个底稿,印上几十份,每月寄给你一份吧。卓琳一听,写信的事只好作罢。

2014年,邓小平诞辰110周年时,邓小平家乡四川广安新建的邓小平缅怀馆公开展出了邓小平写给卓琳的一张字条,是一封不算严格意义上的“家书”:

已批准我们同小孩们同住,在原处。孩子们是否全回,须同他们商量。几天后才动,注意秘密。你既可见到孩子们,就不急于出院,把别的病也治一治。

没有抬头没有落款,时间是1976年6月。当时邓小平第三次被打倒并撤销了一切职务,转移到北京东交民巷17号的老宅子里。原本卓琳也被带来住在一起,但她眼病复发,住进了301医院。邓小平就给中央写了一封信,表示一个人太孤单,想回去和孩子们住。这个请求得到了批准。

可以回去住,就意味着人身安全无忧,邓小平十分高兴,偷偷地给老伴递了这张纸条。风雨飘摇与境遇沉浮中,家庭的温暖支撑着邓小平度过了人生的最低潮。

与子女:“我们从小到大从未见过父亲写信”

“文革”期间,即使一家人天各一方,邓小平也没给子女写过家书,以至于孩子们说:我们从小到大从未见过父亲写信。鲜为人知的是,邓小平写过十多封为子女求助的信。

大女儿邓林出生在抗日战争时期,从小营养不良,老生病,文革时还没有结婚。邓小平做了长期在江西生活的打算,因此提出让邓林离父母近一些,以便照顾她。在给中央写信汇报情况的时候,邓小平说:邓林即将毕业,希望将她分配到靠我们近些的地方工作(1970年2月9日的信)。

最令邓小平牵挂的是大儿子邓朴方,为此他写了好几封信。“文革”初,邓朴方被造反派迫害致残,此后一直没有得到合适的治疗。邓小平十分担心,他写信请求中央能让自己照顾儿子,说:“我们做父母的,在情感上不能丢下不理。所以我和卓琳再三考虑,觉得还是把邓朴方接到我们住地,同我们一块生活较好。”(1971年2月3日的信)此时邓小平已接近70高龄,卓琳也快60岁了,照顾一个瘫痪的儿子,其艰难可想而知。但他仍然坚定地请求“把邓朴方送来南昌”。

当年邓小平写下这些信,子女们并不知情。2004年邓小平诞辰100周年时,邓小平故居陈列馆展出了部分信件,邓朴方才第一次看到真迹,他久久地停留在信件前没有离开。

与孙辈:“你们要学点本事为国家作贡献”

平日里邓小平和常人一样喜欢和孙辈们在一起,他曾不无幽默地说:“以后如果评奖的话,评这个世界上最好的爷爷,我可以得这个奖。”

曾经有人说,1993年初邓小平给晚辈写了一封信。实际上,这是一次谈话。那天,邓小平把孙子孙女们聚在一起,他告诫晚辈们:“你们要学点本事为国家做贡献。大本事没有,小本事、中本事总要靠自己去锻炼。”这样的叮嘱是普通的老人对子孙最实在的期待。

(《学习时报》3.27 王达阳)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制