读红军长征回忆文章,除了激烈的战斗、艰苦的行军外,关于伙食,也有不少——毕竟这么多人行军,吃,是个大问题。

例如,打下遵义后,红军得到一个休整的机会,每个战士发了一两块大洋,于是纷纷下馆子改善伙食,何涤宙在回忆文章《遵义日记》中,三次写到吃“辣子鸡”的事:进城第二天,问到遵义规模最大的川黔饭店,“掌柜很客气,让我们上楼到雅座,代我们点了他们的拿手菜辣子鸡丁……不一时菜来了,一盆辣子鸡丁,堆得满出来,味道确实不坏,大家都很满意”;进城第五天,“……又到川黔饭馆去吃辣子鸡丁,竟有一半是白菜,未免欺人。向伙计理论,他说明天一定做好……”进城第七天,还是去川黔饭店吃辣子鸡丁,“太不像话,少得连盘子底都铺不满……”这段记录颇为有趣,可见当时红军难得一次打牙祭的机会,而店主因生意太好,辣子鸡的质量越做越差。

对比历史,红军长征行进的路径,与辣椒在中国传播之途径,高度相似。众所周知,辣椒源自南美,直至明朝末年才传到中国,比较一致的说法是,辣椒通过海路从浙江登陆,但并未在浙江大规模种植,而是一直深入到内陆湖南,才找到了迅速蔓延的土壤,而后从湖南继续西进,清朝乾隆年间风靡贵州,同治年间盛行四川,而后北上陕西等地。

历史地理学专家蓝勇教授研究,长江中下游重辣区,阴冷潮湿,需要发汗去湿、抵御风寒之物。辣椒传入中国之前,这一带的人们吃什么来获得辣味刺激?答案是,生姜、大蒜、紫苏、胡椒。辣椒一来,这些全部退居二线。原因很简单:作为外来物种的辣椒,适应力强,产量又高,不像胡椒那样昂贵(胡椒在历史上一度被当作奢侈品囤积),所以深得平民百姓的欢迎。

此外,辣椒在湖南、贵州等地大发展,还有一个重要原因:这些地方多为山地,交通不便,耕地少,人口多,相对沿海和平原地区,较为贫困,在特殊时期,例如山区食盐匮乏时,辣椒往往起到替代盐的作用。

在老红军关于长征的回忆录中,辣椒被频频提到的时候,不是寻常佐餐,而是在爬雪山、过草地饥寒交迫之际。

刘丽丽所著《她们——32个女人的长征》一书中,讲了刘彩香的故事,她是红一方面军走完长征全程的30名女红军之一。

长征出发前,刘彩香获准回赣县田村老家看望家人。老母亲深知西行之路的苦寒,离别时,给了刘彩香一大包田村的辣椒。爬雪山、过草地时,刘彩香的辣椒起了很好的御寒作用。结果大部队发动大家集体搜集辣椒,起了大作用。

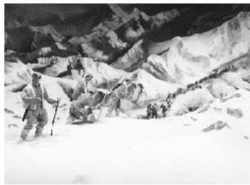

参加长征的红军将士,多为南方人,翻越雪山时,还穿着单衣,作为前锋的红4团在夹金山下组成几个工作组,深入老乡家中取经,得到的回答是:早、晚时段切莫过山,要通过雪山的话,必须在上午9时之后、下午3时之前,要多穿衣服,带上烈酒和辣椒,好御寒壮气。

夹金山下,人烟稀少,贫困不堪,白酒不好买,但辣椒倒是有。书中写道:“女红军们不怕路途遥远,跑了五六里地,从很远的村庄里买回了一堆红红的小辣椒。上山之前,用大锅烧了一锅辣子汤,让每个人喝上两碗,这可难坏了大家。指导员李坚真见大家犹豫着不动,就带头端起大碗,捏着鼻子把又热又辣的辣子汤灌了下去,顿时辣得心里冒火,眼里流泪;刘彩香、金维映等人,也眼睛一闭,端起了碗……”

老红军杨定华在《雪山草地行军记》中回忆翻越夹金山的情景:“照例想来,上山走快一些,身上发热,就可御寒,然而空气却不容许你这样想。因为山上的空气异常稀薄,呼吸异常困难,因此只好慢慢地一步步来走。吃辣椒水的办法,结果只对身体强健的人起了作用,对身体弱的人则不生效力。这些体力弱的人竟有些冷得牙齿啪啪地响,有如机关枪发射的声音,甚至脸上也改变成黑黝的颜色……”

(《新华每日电讯》10.21 关山远)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制