前段时间,电视连续剧《女医·明妃传》在各大卫视热播,使得明朝正统、景泰、天顺年间的历史成了公众热门话题,剧中英宗朱祁镇与景帝朱祁钰这对兄弟间的纠葛成为看点之一。虽说这部古装剧与史实多有出入,但随着人们对景泰皇帝朱祁钰的普遍关注,独处于北京西山一隅的荒冢景泰陵进入人们视线,在这点上,电视剧的作用还是值得肯定的。

景泰帝朱祁钰

实际上,真正的历史比电视剧的剧情更加曲折离奇。景泰帝朱祁钰兴自“土木之变”,亡于“夺门之变”,明朝历史上惊天的两大事件与他密切相关。

作为明宣宗的次子,母亲贤妃吴氏的出身又很卑微,从一开始,朱祁钰对帝位就不存奢望。正统十三年(1448年),瓦剌入寇,他的兄长英宗朱祁镇,受到大宦官王振的蛊惑,不顾大臣反对,贸然御驾亲征,在不懂军事的王振的摆布下,明军在怀来的土木堡被瓦剌军围歼,英宗被俘。

八月十七日,皇太后孙氏下诏,立英宗两岁的儿子朱见深为皇太子,命郕王朱祁钰监国,总理朝政。九月初六日,朱祁钰在朝臣的拥戴下即皇帝位,遥尊英宗为太上皇帝,改元景泰。景泰帝即位后,重用于谦等忠直大臣,惩办了祸国殃民的王振余党,使朝野上下为之一振。

即位后的景泰帝,励精图治,取得了不俗的政绩。本有机会成为一代盛君的景泰帝,最终却在“夺门之变”中成为失败者。

景泰七年(1456年)年底,景泰帝身体不适,景泰八年元旦的朝贺仪式也因此取消。于是朝廷一些奸佞大臣抓住景泰帝生病的机会,率领军队冲入南宫,迎接被软禁的英宗皇帝复位。二月,英宗以皇太后的名义宣布废景泰帝帝位,仍称朱祁钰为郕王。其废后汪氏改称郕王妃。二月十七日,朱祁钰病逝。英宗毁掉朱祁钰在昌平营建的陵寝,以亲王礼埋葬于金山陵园。此后,与景泰帝相关的一切都被贬斥。

最初的景泰陵很简陋

早在景泰七年二月,肃孝皇后杭氏去世,景泰帝即命在昌平营造寿陵,又为寿陵设五十守陵户,并改武成中卫为寿陵卫。六月,葬杭氏于寿陵。

寿陵建筑雄伟,明楼高耸,可与长陵、献陵媲美。英宗复位后,于天顺元年(1457)五月,派工部尚书赵荣率长陵等三卫官兵五千人,将寿陵捣毁,仅余空荡荡的玄宫(地宫),留下了“景泰洼”的地名。直到一百多年后,生前没来得及营造陵寝的光宗朱常洛(在位仅29天)被葬入寿陵所遗的玄宫,“景泰洼”才被庆陵这个新地名取代。而杭氏灵柩的去向,文献缺乏记载。

景泰帝去世后,以亲王礼被草草葬入金山陵园,与许悼王及怀献世子园寝共处。起初的景泰陵非常简陋,它能有后来的规模,与当时朝廷官员的努力有关。景泰帝身后凄凉,朝野上下为其平反昭雪的呼声不断。身为未入流小官的荆门州训导高瑶冒死上书朝廷,要求追复景泰帝谥号,为其恢复名誉。宪宗朱见深终于在成化十一年(1475)十二月下诏恢复景泰帝号,并下令按帝陵的规格修饰陵寝。但实际上仅对陵寝略加增饰,陵宫建筑仍按王陵的级别覆以绿瓦,陵碑也是按王陵之制立于陵宫门外偏东的位置,徒具帝陵之名,实际上仍是王陵。

嘉靖十五年(1536)三月,明世宗拜谒景泰陵。同样是以藩王身份继承帝位的世宗自然对景泰帝多了一分同情,他认为景泰陵全然不符合帝陵体制,命改易黄瓦。又认为陵碑偏置门左且无覆盖,也不是帝陵的体制,十一月,命在陵门之外、大门之内的正中位置建陵寝碑亭,移陵碑于亭中,使之略具帝陵之制。直至明亡,景泰陵再未改建增饰,成为明代陵墓中的一个特例,故而后人乃有“景皇帝陵在帝与王之间也”,成为最独特的帝陵。

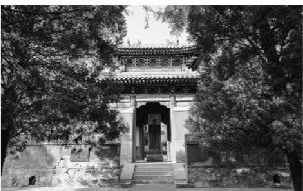

景泰陵在盛时是什么样子呢?景泰陵陵宫朝南向,后以金山为来龙,前以玉泉山为朝案,略具风水吉壤格局。陵门外参天松柏夹道,陵门两侧左右分列宰牲亭、祠祭署、内官房。陵寝内分为三进院落,整个陵寝呈前方后圆状。景泰陵未砌宝城,未建明楼,加上地势偏侧,规制狭小,气脉不佳。终明一代,景泰陵的规制都在帝与王之间,而且始终未上陵号,名虽称陵,却远未达到帝陵的标准。

清朝至今多次修缮

进入清朝后,景泰陵仍属保护之列,设有守陵内臣一人,守冢陵卒二人。祭祀事务由礼部掌管,陵寝地亩由户部管理,禁约树株的责任属于工部。后来陵禁渐渐废弛,到康熙四十二年(1703)学者梁份考察景泰陵时,见到的是松柏被伐、建筑圮坏的惨状。乾隆二十一年(1756)五月,进一步裁撤守陵人员,只设陵户二名。乾隆三十四年(1769),乾隆帝对景泰陵进行了简单维修,又命人在陵碑的碑阴刻上御制诗《明景帝陵》及按语,陵碑也从此前后倒置,改变了朝向。本来是景泰帝的圣号碑亭,现在因为刻了乾隆帝的御制诗,就此变成了“御制诗碑亭”,成了三山五园的一处点缀。

自此之后,景泰陵再度荒废,光绪二十二年丙申(1896)九月初九日(10月15日),两代帝师翁同龢来到景泰陵前,见到的是“坯土之外,悉为麦陇,仅有一石碑矗立”的景象。他将此事告诉了恭亲王奕,不久,恭亲王又将此事上奏慈禧太后。

这之后不久,慈禧太后出内帑银,下令依照乾隆年间的样式重修景泰陵,并在祾恩门外的左侧增建了一间供守陵人居住的小屋。我们今天所能见到的景泰陵的主体建筑如碑亭、祾恩门实际上就是这次重修的遗存,真正属于明代的建筑遗存恐怕只有部分陵墙和那一方刻于明成化年间的石碑了。

“文革”中,景泰陵遭到破坏,陵冢被平毁,陵碑被推倒,建筑均受到不同程度的损毁。上世纪80年代中期,景泰陵的祾恩门被改做棚舍,享殿和陵冢旧址上建有军鸽房和简易公厕,陵墙以内分布着几畦菜地和一个粪池,令人不胜感慨。

2001年,景泰陵被公布为全国重点文物保护单位,北京市财政拨专款修复。如今,景泰陵是正在建设中的“三山五园历史文化景区”的组成部分,期盼这座历经五百多年沧桑、饱经磨难的海淀区唯一皇帝陵能得到人们关注。

(《北京晚报》4.12 王密林)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制