湖北赤壁一个叫莲花塘刘家的小山村,是我的家乡。离乡多年,但家乡的年味儿却似乎还萦绕在唇齿之间,不曾淡去。

山里的孩子是盼着过年长大的。

一过冬月,暖和和的太阳就烘得屋檐下的土墙热乎乎的。裹了脚的太婆倚了竹藤椅晒着日头,悠悠闲闲地讲些古。老汉儿不时起身回屋,把火炉吊筒上“嘟嘟”冒气的铜壶往上提一下,再把灶上烟熏的腊鱼腊鸡腊兔肉提出来,晒在屋场的竹杈上,瞟着光亮的膘油,一脸的富足,山里的年味道就被冬日散发出来了。

远处哪家山包的鼓响了。落不到打鼓的细伢们,早早放起了鞭炮,一个个拖着尾烟的冲天炮凌空炸裂。鄂南幕阜山区赤壁的年,在鼓声与鞭声里掀开了帘子。

落雪

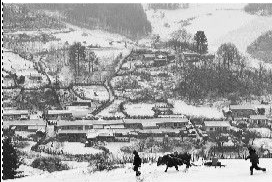

过年不能没有雪,尤其是山里。羊年冬末的雪好像更大。

前些年的雪,在冬月尾开始飘洒,但近年来得晚,来得少。通常是老人们拄着拐杖,立在烟黑色的禾场上,望望天,半晌叹道:“该落雪了!”“是,该落雪了。”“噢,呵吼,要落雪罗!”孩子们一片欢呼。这雪,就着炊烟,在某个青紫色的夜霭里降临了。

咦,哪这亮?赖在暖被窝里的孩子揉开糊着眼屎的眼,问。“落雪了”,早起的大人不经意地应。“落了,真的?”掖着棉被往格子外看,一阵狂喜,猴急急地统上棉裤厚袜,嘭通通地敲打着下堂屋的门:“哎,落雪了!哄你是崽!”三个两个,七个八个,孩子串起来,踏薄雪去了。胆子大一点的,用狗毛领捂了脖子,到风大的屋场踩雪。临了捏上几个大雪团,等着灌女孩儿家的颈脖子。

冷了。大人家翻箱倒柜找铁罐头盒或洋铁筒儿,用锥子穿一双对眼,拿铁丝系了。把去年冬天捂好的木炭拣出来,搁在火炉里燃一燃,放进铁筒儿,一个热得炙手的熏火筒儿就成了。上学、串门儿、撒野儿,都提在手上。

等到大雪封了山路,除了堆雪人儿、打雪仗、溜雪坡,孩子们已没得好玩的了。太阳一出,各家天井、屋檐下挂起如瀑如线的冰凌,长长短短,粗粗细细,密密疏疏。祖堂屋后背阴处,有惊人的粗长冰柱,招来老老少少的围观。握在掌上,怕化了;捧在怀里,怕摔了;扔进后脖子里,急得你又蹦又跳。

年猪

傍晚时分,猪的叫声响破山冲——杀年猪了。

庄家农户,一年到头穷扒苦做,总得养头猪,肥的三四百斤,瘦的也得百十来斤,一是要答应年边岁日近亲远客姑姥伯爷,二是须熏一些肉等来年夏收时分酬谢来帮忙的亲戚朋友。一家杀猪,全村过节。上房下屋左邻右舍壮劳力帮工们来齐了,主人把烟撒一圈儿,帮工们便接过来嗅嗅,并不急着抽,鬓在耳上,绾起了衫袖。揪耳朵的揪耳朵,捏尾巴的捏尾巴,顶肚子的顶肚子,七手八脚地把猪从栏里抬出来,摁在木板上。接血的木盆里化好了盐水,半人高的桶壶里蒸汽团团,直刀弯刀厚刀薄刀砍刀剔骨刀锃锃发亮严阵以待。待众人忙脚忙手地准备就绪,老成历练的职业屠夫就旁若无人地上场了,一副舍我其谁的架势。堂屋上下早已是里三层外三层人叠人脚踩脚,都在等待庄严仪式的开始。只听得猪的一声厉叫,屠夫一刀到底,热血顿地涌进盐水盆里。待猪不再喘息蹬腾,抬进桶壶热烫。片刻后出桶,用直杆从脚到头捅到底,着人吹气,鼓胀后几个人便忙着刨毛,吭哧吭哧地直刮得雪白。剖膛取物,过秤。伴着一声迭一声的“恭喜发财”,猪首被取下,划两道痕,切下猪尾巴插上,有头有尾地熏在灶角上,这叫元宝。大人们忙着剖肉剔骨,孩子们早饿了。灶房里,几家的媳妇们帮着把零碎肉洗刷切剁煨炖炒蒸,香喷喷的葱肉味儿钻进家家户户,在山冲弥漫开来。收了手的男人们点了还别在耳夹上的烟,女主人便挨门挨户地忙着喊着清点没来吃场合的人儿。男人几桌,女人几桌,孩子几桌,热闹到半夜。临了,每家用棕叶穿一薄刀肉回家。

家家如此,年年这般。

年饭

雪越落越深。天越来越冷。家家户户的塌炉、熏箱昼夜不熄了。谁家塌炉篾栏上烤的尿布糊了,谁家灶炉角里瓦罐鸡汤沸了,谁家的腊味、鱼糕蒸得香死人了,谁家炒了米泡儿、苕角儿、糖糕儿、豌豆儿,还有酥糖、雪枣、金果儿,惹人流口水了……年,真的要来了。

扫扫一年没得顾上的扬尘,把新连的罩衣、蒙袄给伢儿们试试,进城的人捎回点红绿汽球、灯笼、对联儿,年的颜色也有了。

年饭之前给亡故的亲人送灯,必不可少。坟就在后山坡,林林密密的青冢和碑井有些阴森、凄凉。一辈子没出过山冲的先人们,魂也守望山垅。油灯有用马灯的,也有纸糊的、烛照的,放在避风处,不管夜风多大雪多密,坟地的灯光一夜不熄,远看若星河迢遥,天街有灯,隐隐约约、凄凄艾艾。除了送灯,有的人家还备些祭食当年饭,再放一挂鞭,算是天上人间两厢牵挂了。

山里的年通常要过个把月,过年的标志是吃年饭。莲花塘刘家的年饭一般是腊月三十正午吃。流水港丁家的年甚至更早一天,腊月二十九的晚上,丁姓人家就开始吃年饭,意思是先吃先有,因此落得个“好吃丁家”的名声。

正午稍过,山坳里吃年饭的鞭炮声响起,密密麻麻、断断续续、催催停停、稀稀落落。约摸半个时辰前后,各家鞭声彼此响应,硝烟未清就关门吃年饭了。

腊肉腊鱼野兔山鸡鱼糕蛋卷藕夹榨鱼苕粉,糯米丸子梭衣丸子米泡丸子肉丸子鱼丸子,煨骨头海带汤湖藕汤炖鸡汤氽元汤氽肉汤银耳汤米粉汤,炒红菜苔白菜苔冬笋香菇包菜红白萝卜青蒜……,百色百样。年头吃鱼头,年尾吃鱼尾,木桶蒸饭不得吃光,这叫年年有余,岁岁有剩。叫花子也有三日年,再穷的人家也得像个样,一年的好光景都留在这一顿了。敬老人嘱后人酒来酒去烟去烟来大人劝小儿闹狗啃骨头到处钻,热闹非凡。直喝得天昏地暗,东倒西歪,伢儿认不得娘,老头媳妇找不着茅房。年饭收拾停当,稍事歇息,女人们便忙着命男人小孩褪下旧年脏衣,全家老小洗个热水澡,一年的辛苦和风尘一夜洗尽,留个清清爽爽轻轻快快好过年。

“三十夜的火、月半夜的灯”,家家户户三十夜的炉火都烧得噼啪通红,焰高一尺。膛中有火,心里有主,一家人偎着火守着直冒香气的煨蹄膀湖藕汤。大人嘱孩子穿新棉衣的小心火烛,穿新棉鞋的莫踏湿、蓄着点。老人们吧哒着抽烟,咕噜着茶壶嘴,检点一年的亏盈,盘算来年生计,不时嘱两句儿孙辈做人做文做事之类的要经。骠悍的狗蜷在灶角,偶有火星溅着,汪地一声跑远了。时间钝滞,像火上的汤,就这么熬着。

屋外的雪,戚戚地落。家户的灯火映了,雪光有些带紫。爬在窗棂看远处,厚厚的雪被捂不住星星点点的夜火。

拜年

大年初一清早的鞭炮最烈。这村那家此起彼伏没得间隙,鞭中夹炮,炮后有鞭,一阵紧似一阵,一村密过一村,像滚雷拂过村村畈畈、旯旯旮旮。各家各户起床的第一桩事,是赶紧把鞭炮屑用条帚拢了和垃圾归在里屋门角,不能泼出去,要留住“财岁”。

早餐过后就开始拜跑年。初一初二拜本家,初三初四拜娘家。同姓本家从祖堂屋拜起,上房下房,穷家富家,叔老伯爷家家叩遍。推门而入,双手一拱“恭贺恭贺”,逢年长者须问几声“健旺”,儿孙辈得趴在地上一磕到底。本家一般不备礼,也不送压岁钱。陈年的情份,积久的恩怨,消融在这两手一拱之间了。有在外头挣工资的回乡拜年来了,自然要阔气一些,主人家也想多留两脚,问问在哪里发财,恭贺恭贺,羡慕羡慕,一团和气。本村和邻村的拜跑年,有时须一天方能拜完,相好的聚在一起,喝两口,有些过结的难免有些尴尬,但年上图个吉庆,不说隔墙话。

不管是风雪连天,还是冰释雪融,山山相连、村村相通的山道上总是穿行着花花绿绿打打闹闹拜年的人。父亲因读了大学又教大学,是有身份地位的人,在老家远近闻名。每到一处拜年,父亲喊舅、叔、娘的都数不过来,老人们慈爱地唤着他的小名,揭他我们从没听过的老底儿,这时父亲总是很兴奋、恭顺得像个孩子,被数落得不好意思了只好冲我们呵呵一笑。家家都以父亲的来访为荣,三家来约,四家来扯,家家都得吃席。

隔壁左右的兄弟伙伴儿来了,得炖着热漉漉的炭火锅,随意喝几盅。但至亲至戚、同庚旧友、结拜兄弟、生死之交来了,真正的拜年饭就很讲究。通常是酒席的主桌摆在上堂屋,桌缝与堂屋横梁平行,长者和主客背墙面门坐上席,一览重重下堂屋;次位是下席,与上席对面;两侧是边席,多是晚辈等陪客,专侍筛酒的须是辈份最小的男丁,坐边席靠近上席的位置。两侧偏桌一边是半大的小伙子,一边是有点见识和体面的女人,再加上容易哭闹的孩子们。媳妇和大姑娘们一般不上桌,须客人全吃完后再端着饭碗挑些喜欢的冬笋、粉条之类的剩菜。

主菜惯例是八大碗,用碗倒扣的肯定是腊肉了,但一般是肥多瘦少,有的壮劳力一气能吃七八块一咬一口油的大块肥腊肉。酒有打来的散酒,也有家酿的,灌进壶,淤在炉灰里温一温。话题有时热闹得不可开交,有时又东扯西拉同不了题,就这么默默地干坐,却也那么自然、舒坦、妥贴。边吃边喝边聊,主人忙不迭地夹菜,主人家媳妇不时上来站在上席旁边用油乎乎的围兜拭手,边邀着:“您家吃,随便夹点什么,没得好菜,得罪您家了。”在上堂屋吃喝上家的酒席,下一家的主人早手持酒壶一边候着。上家吃罢,酒、菜全撤,碟、盅、筷不动,人也基本不动,只是筛酒人换成下家晚辈。热气腾腾的酒菜从下一家灶屋里端出来,绕过天井、侧廊和堂屋就上了桌,品种花色差不多,酒味也差不多。吃第二席时,第三家也早立在边上了。七家八家十家,从晌午吃到天擦黑,按辈份长幼来排队,少一家都不行,否则就是嫌贫爱富瞧不起人。到最后,只能一家只动几筷子,抿一口酒算是表示了。这吃得昏天黑地的一天,是亲情最浓郁香淳的日子,整个山冲,弥漫着安宁、静谧、祥和的氛围。

去舅舅家拜年,是我们兄妹三人最高兴的事。每年初三一大早,我们就起床换新,翻过山包,走过田埂,进城,出城,再翻山,再从塘堰上走过,几十里路不觉远。常常是舅娘早就在池塘洗菜等着了,隔着林子大声叫着我们的乳名,我们就雀儿一般飞过去。母亲出生于旧大户人家,祖上是省上闻名的富绅,一脉几支下来,子孙们出息者众,共产党的军官和国民党的军官都有,后来家道中落,分崩离析。外婆生过八个孩子,但在战乱中陆续夭亡,只剩得一头一尾,即我的母亲和我的舅舅。外祖父是国民党的旧军人,读过书、上过旧军校,解放后长期在外地劳动改造,在家乡只有妈妈和舅舅二人相依为命,感情当然格外亲。文化程度不高却读过不少书的舅舅被下放到县城的远郊乡。不上学的日子,我们兄妹三人常常站在柏树岭上,遥数田畈的人影,知道舅舅该来了。我至今记得有一年春节临近,落雪下冰凌,舅舅挑着箩筐,一头是我,一头是肉、鸡、糯米,送我进城里挤火车去武汉看爸爸。风大雪大,泥路滑溜,舅舅跌跌撞撞地挑着我,连草鞋都跑丢,竟赤脚了。舅舅家境一直不好,但对外甥很亲。给舅舅拜年,一般是提两瓶酒两盒糕点什么的,礼不重,舅舅也不计较。

每年拜年,我最馋舅舅亲手剁的鱼糕,鱼味儿足,粉不重,颜色纯白而且筋道,令我回味无穷。

龙灯鼓阵

正月初三,大姓屋场的龙灯就舞起来。

最先是一个姓氏舞一条或几条龙,后发展到同村组舞一条龙。男男女女青壮劳力全出动,人少的舞两条,多的舞四条,公龙母龙成双配对。牵珠的须是身手矫健的壮小伙,与其说“二龙戏珠”,莫如说“珠戏二龙”,带响铃的彩珠上下挥舞,撩得偌大的龙身上下翻飞左腾右扑。龙后面往往跟有采莲船儿,俊俏媳妇涂脂抹粉地立在采莲船中央,扮相滑稽轻佻的艄公执篙在前面逗引,男扮女装佯作愠怒的艄婆操起破扇子在后面追赶。在谁家堂前停下,立即围成里外三层。

真正壮观的场面,是鼓阵。黑夜的山道田埂上,一队队的各色花灯在前引路,向某处村庄进发。鼓阵紧随,几十面、上百面牛皮鼓一齐发作,几十里外就能听到,人们凭鼓声判断有龙队去哪个方向了。出发后,鼓点节奏完全一致,齐响齐停,这叫排鼓。排鼓雄宏壮观,整齐划一,富有震撼力、凝聚力。鼓的一头,用土铳、梭镖支着。两个家族之间的龙是不能碰头堵路的,否则将发生火并,双方都要设法将对方的龙皮划破、龙须割断。浩浩荡荡上百人的队伍临到某个村落路口,排鼓顷刻间变成乱鼓,算是报信。花灯队先进村,到得主堂屋下齐刷刷站定,待主人出来,鼓阵在村外立住,乱鼓不停,长龙、彩狮、采莲船依次徘徊游弋。村里接客的鞭炮一响,鼓阵就开始前行了。蓄了一冬的汉子们,把力气都用在了鼓点,威风凛凛地从村里穿过,在村的另一头候着龙队。采莲船中的女子一般很惹人眼目,是俊俏媳妇儿的会被人说谁家有福气,是漂亮女孩儿的便很快有媒婆盯上。少了花灯龙队的鼓阵出不了彩,缺了鼓阵的花灯龙队没有了威风,你来我往的龙灯鼓阵要闹到正月十五花灯节才能歇手。

年是一种文化,更是一种乡愁,一种浓得化不开、淡不了的情结。

多少年了,过年的感觉依然停留在儿时的记忆中。城里的年过得虚浮、喧闹、忙碌,少了些实在、浓稔、醇香,那不能算过年。乡亲们年年捎信让我回家,我也一直向往,何日再回一别多年的故乡,过一个真正的年?

(作者刘汉俊,原载《北京文学》,转自党建网,有删减)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制