在前不久召开的山东省政协十届四次会议上,山东省省长姜大明参加教育组讨论时,为有的高校还没有建图书馆而心痛。

“我们没有钱建啊,光贷款就好几个亿。”一位来自大学的委员如此回应。

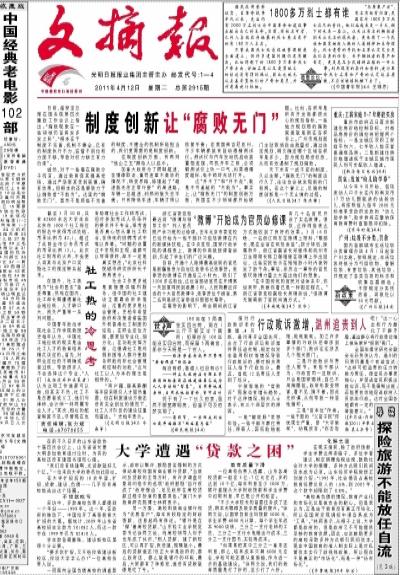

在大学扩招后的10余年里,扩招、贷款、建设、负债……几乎没有高校能逃出这个怪圈。

不贷就吃亏

采访中,多数高校负责人都提到一个年份——1999年。这一年,在政府的推动下,中国拉开了高等教育大扩招的大幕。据统计,2009年山东省高校招生总数为501082人,而这一数字在1999年仅为82410人。

学生数急剧膨胀,建设新校区显得十分必要。

“要求你扩招,又不给你钱建设新校区,你说大学怎么办?”一位高校负责人说。

一项面向全国负债高校的调查显示,政府以默许、鼓励甚至强制的方式带动高校向国有商业银行贷款,“当被问及贷款的主导方时,有许多调查对象将问卷中的选项‘政府鼓励’自行改成了‘政府强迫’,足见政府在高校贷款过程中扮演的重要角色。”厦门大学教育研究院博士林莉表示。

另一方面,高校则被商业银行视为“优质客户”,每年有较稳定的财政拨款,还息起码有保证。“银行是在‘撵’着高校贷款,”山东轻工业学院党委书记徐同文说,而高校领导人似乎也形成了共识,“别人贷款,建了新校区,可以再扩招,我没建,规模就小。最后的贷款谁还?反正大学是政府的,要么政府还,要么就是银行的坏账,最后,大家都有了种感觉,谁没有贷款就像是吃了亏。”

教育质量下滑

一位高校负责人透露,山东各高校贷款一般在5亿~7亿元左右,多的达到10个亿,每年利息至少3000万,银行直接从大学财政拨款和学生学费中扣取利息,早已是公开的秘密。

“不少大学校长的首要任务成了还贷,根本无暇顾及教学质量的提升。”徐同文说,以国家目前生均拨款5000元、学生学费4000元计算,每个学生年成本9000块钱,三分之一支付老师的工资,三分之一支付水电暖运行成本,三分之一支付图书、实验等成本。

“如果再把其中三分之一拿来还利息,那么,培养成本只剩6000元左右,学校可能还要从里面抽,作为进一步的基础建设。”徐同文说,我们的教育质量是打了折的,至少打了六折。

化解之道

在现实面前,除了政府拨款、学生学费这两条路子,多位学者建议,制定捐赠免税法规,鼓励社会对大学的捐赠,多种方式吸引民间资本成为必须。山东经济学院教授王剑波介绍:“1995年,社会捐资占高校教育经费总投入的1.6%,到2005年,这个数字却降到了0.8%。”

“高校高负债的情况,教育产业化和市场化总是被攻击的靶心。但是我认为,正是由于教育没有真正市场化,所以在国家宏观调控中很容易成为‘工具’。”林莉表示,从根子上说,大学都是政府的,但是政府又不可能提供足够的教育资源。因此,应该鼓励更多的高校采取多种方式吸引民间资本。现在中国教育的准入制实际上是对私营资本实行了歧视性政策,所以现在不是真正的“市场化”,而是一种“伪市场化”。

(《齐鲁晚报》4.4 徐洁)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇