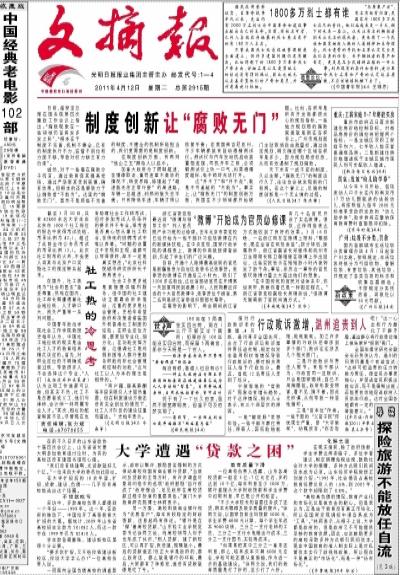

日前,温家宝总理在国务院第四次廉政工作会议上指出:“腐败现象在一些领域仍呈易发多发之势”,“根本在于制度不完善,机制不健全,已有的制度执行不力,监督不到位和力度不够,导致对权力缺乏有力约束”。

诚然,对于一些潜在腐败分子而言,通过教育促其提高觉悟,通过严惩使其受到震慑,确有效果。但根本的还是要致力于让腐败者“不能为”。这里的“腐败无门”,显然不是那些不完善的制度、不健全的机制所能担当的,我们更需要的是制度创新。

在制度创新方面,有两则“他山之玉”颇给人以启示。

加拿大政府为了限制超速,在摄像取证、重罚违章不奏效的情况下,转变思路,修建起了“超速就无法正常行驶”的高速路。车辆一旦超速,刹那间就失去平衡。只有降低车速,车辆才得以恢复平衡;在美国弗吉尼亚州,不少车辆都装有自动酒精测试仪。测试仪与汽车发动机启动装置相连接,司机开车之前,必须朝测试仪上吹一口气,如果酒精度超标,电子锁将无法打开。

这“开不了”和“开不走”,就是不可逾越的“不能为”。事实上,让“腐败无门”的制度创新方面,我国在不少领域都开始破题。比如,容积率是所有开发商都很关心的规划指标,一些地方规划局的腐败窝案就是倒在容积率上。广州市规划部门主动取消自由裁量权,通过法定规划,明文确定哪个区域容积率是多少,因为规划局没权改,从而有效遏制了规划腐败。

天下未有一成不变的制度,久必生弊。“腐败无门”的制度运行久了,往往也会被发现新的门和洞。在这个意义上,反腐的制度创新是一个无止境的过程。

(《人民日报》4.7 陈洪锦)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇