编者按

海昏《诗》简对《诗经》研究具有重要意义。通过海昏简和其他版本的对比,不仅可以探究《诗经》文本的流变,也可考察汉代《诗经》传播和流派情况。本期刊发的两篇文章,姚小鸥教授《略论海昏侯简〈诗经〉的文本性质》注重从海昏《诗》文本角度分析其师法传承,并与汉代诸家文本做对比;曹建国教授《从海昏侯〈诗〉简看汉代〈诗经〉学》则从文本、诗说、流派三个角度分析海昏《诗》与汉代诸家的关系。其中,姚文从朱凤瀚教授说,认为海昏《诗》属于鲁诗,曹文则认为海昏《诗》学和文本都是开放性的。各有所据,以飨读者。

在西汉废帝海昏侯刘贺墓出土的竹简文献中,有《诗经》一种,依学术惯例,当名之为“海昏侯墓竹简《诗经》”,可简称为“海昏《诗》”。消息披露后,引起学术界乃至全社会的广泛关注。朱凤瀚教授在《文物》杂志2020年第六期,发表《西汉海昏侯刘贺墓出土竹简〈诗〉初探》一文,对海昏《诗》的主要内容进行了介绍,并录有若干简文。这篇文章是关于海昏《诗》的第一个研究成果,具有很大的学术意义。在北京大学出版社2021年出版的《海昏简牍初论》一书的第五章中,朱凤瀚教授又以《海昏竹书〈诗〉初读》为名,对前文进行了补充和加工。书中刊出了相关简文的照片,这为学者认识海昏《诗》提供了极大方便。本文即以此为主要依据,对这部宝贵的早期《诗经》文献的文本性质与文献价值试作探究。

《海昏竹书〈诗〉初读》一文指出,昌邑王师王式是西汉三家《诗》之一“鲁诗”的传人。文章说:“鉴于海昏《诗》简出土于海昏侯刘贺墓,此文本传承关系亦见于史载,故其为《鲁诗》之可能性很大,但其确切情况还有待简的进一步整理与学界的切磋。”这一论述可谓有据而审慎。

如学者所知,汉代经学传承最重师法。据《汉书·儒林传》,其时治《易》名家孟喜“为丞相掾”,“博士缺,众人荐喜。上闻喜改师法,遂不用喜”。这个事件说明,西汉时,严守师法,不只是学者们在学术层面的行为规则,而是可能受一定政治影响的结果了。

刘贺之师王式既为《鲁诗》传承者,其行事又十分拘谨,严守师法。《汉书·儒林传》载,有来问学者,“式谢曰:‘闻之于师具是矣,自润色之。’”也就是说,王式本人对其所师承的《诗》说,绝不肯任意发挥,而是让学者自行加以理解。作为王师,王式对刘贺的《诗经》教授也十分尽责。《汉书·儒林传》载,刘贺被废时,王式面对治事使者的责问,回答说:“臣以《诗》三百五篇朝夕授王。至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。”如是观之,从文本的学派性质来说,海昏《诗》必属《鲁诗》无疑。其中虽或有刘贺本人的若干理解在内,然不影响文本的根本属性。

至宋代,《齐诗》《鲁诗》《韩诗》等今文三家《诗》的文本亡佚殆尽,其内容及与被称为古文经的《毛诗》文本之差异,渐被从辑佚角度关注而成专门之学。因文献有阙,学者对包括《鲁诗》在内的三家《诗》的研究,受到很大的限制。清代经学发达,对三家《诗》的辑佚,成果可举王先谦《诗三家义集疏》为代表。因清人对三家《诗》经文本身也不能得见,故《诗三家义集疏》所辑,包括《鲁诗》在内的三家《诗》文字及《诗》说,相当有限,且由于材料出处的学派归属颇有属于推测者,故该书所录、所断,或有不很准确之处。《鲁诗》虽陆续有汉石经残石出土,然存字很少。海昏《诗》的发现,在很大程度上改变了三家《诗》材料缺乏的状况。下面,以海昏《诗》与传世《毛诗》《关雎》篇的经文与训诂异同为例,对其文献价值略作申说。

《关雎》系《诗经》首篇,在《毛诗》与三家《诗》中均具有特殊重要的地位。其渊源可追溯至孔子。《论语》中,被孔子两次论及的《诗经》篇章,唯有《关雎》。《论语·八佾》:“子曰:‘《关雎》乐而不淫,哀而不伤。’”孔子这一《诗》论中,“哀而不伤”一语的直接关联对象为《关雎》第三章。其文曰:“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”。《毛诗》《传》《笺》对《关雎》篇中“悠哉悠哉”一语中的“悠”字,释为“思”或“长思”。《毛传》说:“悠,思也。”《郑笺》言其意为:“思之哉,思之哉,言己诚思之。”然而,《传》《笺》的这一解说其实有误,故其与孔子所言不甚相合。

我们发现,“悠哉悠哉”句中“悠”字的本义是“忧”而不是“思”。《说文解字》:“悠,忧也。”段玉裁在《说文解字注》中说:“《小雅》‘悠悠我里’,《传》曰:‘悠悠,忧也。’按此《传》乃悠之本义。”通检《诗经》,可以发现,其凡用“悠悠”者,皆当释为“忧”。《关雎》篇中,“君子”对“淑女”的追求中,始则令其“辗转反侧”,终则以琴瑟好合之美好姻缘为结。孔子“哀而不伤”说,言简意赅。海昏《诗》所存《鲁诗》说,则与孔子论述的契合度很高。

前述《海昏竹书〈诗〉初读》所附表十六《海昏〈诗〉与〈毛诗〉对照表》(一)中,有与《关雎》相关的诗句与注解(用通行字体录出,标点为本文所加,经注之间用圆点符号·以为隔断),兹录如下:“寤昧思服,脩哉脩哉·忧思曰脩。”这一经文与注解,说明在《鲁诗》的《诗》学体系中,《关雎》“脩(悠)哉脩(悠)哉”之句,所描写系“君子”求“淑女”不得的“忧思”。这一文本事实,证明《鲁诗》较《毛诗》有时更能切中诗人之意。朱熹《诗集传》虽受《毛传》《郑笺》的影响,将《关雎》“悠哉悠哉”句中的“悠”字训为“长也”。但在串讲诗篇大意时,对“悠哉悠哉,辗转反侧”之句意,能够正确地解释为:“忧思之深,不能自已,至于如此也。”朱子的这一解说,显示宋儒在小学方面或不如汉儒之精细,但在体悟经典的内在蕴涵方面,确有超出前人之处。这涉及另外的话题,不再展开。

应该指出,古代流传下来的经典文献的各种文本,往往俱有优劣,不必将某本定为一尊,出土文献也是这样。各本皆可为我们对经典的理解与研究提供材料和思路。重要的是,研究者应该对此掌握正确的理论与研究方法。

《海昏竹书〈诗〉初读》所附表十七《海昏〈诗〉与〈毛诗〉对照表》(二)还载有与《关雎》篇相关的另一条简文,含若干诗篇文句及注解,内容如下:“琴瑟友之·犹‘钟鼓乐之’也·参差”(标点为本文所加,经注之间用圆点符号·以为隔断)。上引海昏《诗》注解,“犹‘钟鼓乐之’也”句中的“犹”字之用,显然是以《关雎》四章“琴瑟友之”句与该篇尾章的“钟鼓乐之”句意义相类。

按,《毛诗·关雎》第四章:“参差荇菜,左右采之;窈窕淑女,琴瑟友之。”《毛传》:“宜以琴瑟友乐之。”《郑笺》:“同志为友。言贤女之助后妃供荇菜,其情意乃与琴瑟之情意同。共荇菜之时,乐必作。”第五章:“参差荇菜,左右芼之;窈窕淑女,钟鼓乐之。”《毛传》:“德盛者宜有钟鼓之乐。”《郑笺》:“琴瑟在堂,钟鼓在庭,言共荇菜时,上下之乐皆作。盛其礼也。”

《关雎》四章之《毛传》以“友乐之”释“友”,意义不明。五章《毛传》以“德盛者宜有”解说“钟鼓乐之”,则未言及乐之所用。四章《郑笺》所言“共荇菜之时,乐必作”;以及五章《郑笺》“盛其礼”之语,却对我们通过对海昏《诗》与《毛诗》训释的异同,探讨《关雎》相关内容的真相提供了思路。

郑玄笺释《毛诗》时,“宗毛为主,毛义若隐略,则更表明,如有不同,即下己意,使可识别”。《关雎》篇《传》《笺》之异同,即由此体例而起。郑玄遍注礼书,对先秦礼制有特殊的经学敏感,《郑笺》点出《关雎》篇中荇菜与祭礼的关系是其高明处,然而郑氏于诗篇内涵的体悟,则有不及《毛传》与海昏《诗》说之处。

按《关雎》四章所言,乃君子求女已得,双方琴瑟好合,共享家庭之乐时。五章所述,乃淑女已为主妇,参与主持家族祭礼,共(供)其荇菜,即行“释菜礼”之时。古人祭祀与宴饮,以“乐”侑之,乃是常态。

《周礼·膳夫》:“王日一举,鼎十有二,物皆有俎。以乐侑食。膳夫授祭品,尝食,王乃食,卒食,以乐撤于造。”周王如是,其他贵族之享宴亦然。《小雅·宾之初筵》写贵族宾筵举乐侑酒:“宾之初筵,左右秩秩。笾豆有楚,殽核维旅。酒既和旨,饮酒孔偕。钟鼓既设,举酬逸逸。”凡此,可见古代上层社会用乐制度之一斑。

“友”“侑”两字的声、韵皆近,“琴瑟友之“句中的“友”,乃“侑”之借字。该句系言以琴瑟助夫妇酒食之乐。《毛传》所言之“友乐之”,当作如是解,而非《郑笺》所言“同志为友”。然郑玄所言礼数,虽未明言先后、异同,在制度层面上,对我们来说,却有启发意义。

另外,古人宴享之礼中有祭祀的内容,祭礼中有宴享之环节。《诗经》中,这种制度见于《小雅·楚茨》等多篇。《楚茨》首章言:“我仓既盈,我庾维亿。以为酒食,以享以祀。以妥以侑,以介景福。”其二章言:“祀事孔明。先祖是皇,神保是飨。孝孙有庆,报以介福,万寿无疆。”其卒章则点出祭享用乐:“乐具入奏,以绥后禄。尔肴既将,莫怨具庆。既醉既饱,小大稽首。”总之,古代社会里,祭祀与宴享两者之程序,同中有异,异中有同。对此不可不知,不可不辨。

回头看,海昏《诗》所言“琴瑟友之”犹“钟鼓乐之”的判断,从用乐层面讲不无道理,皆写以乐侑酒食。尚未厘清宴享之礼与祭礼用乐异同,是其缺陷。以诸本互校,从而明晰各本长短,并于校刊中明辨义理,乃典籍校读的基本原则,在海昏《诗》的研究中亦当如是。

在《诗经》研究史上,章节划分是学者关注的内容之一。《关雎》篇的章节划分,也是如此。该篇的篇尾有如下文字:“《关雎》五章,章四句。故言三章。一章章四句,二章章八句。”对此,陆德明《经典释文》说:“五章是郑所分,‘故言’以下是毛公本意。后放(仿)此。”孔颖达《毛诗正义》说:“定本章句在篇后。《六艺论》云:‘未有若今传训章句’。明为传训以来始辨章句。或毛氏即题,或在其后人,未能审也。”《毛诗·大雅·行苇》篇尾如下文字:“《行苇》八章章四句,故言七章,二章章六句,五章章四句。”《毛诗正义》的“后放(仿)此”云云,即言此类。朱凤瀚教授《海昏竹书〈诗〉初读》通过对海昏《诗》章题的分析,指出,“海昏《诗》《行苇》比《毛诗》少分出一章。”朱教授又指出:“此‘故言’之分章句与海昏《诗》此篇同”。由此可见,《关雎》《行苇》等篇的章句划分,可能在王式、刘贺生活的西汉中期以前已经确定。

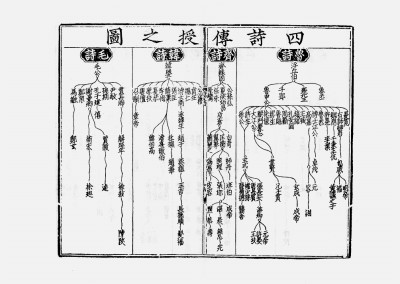

由孔子删《诗》到七十子后学对《诗》学的传播,《诗经》章句在战国时期的逐步建立当有一个过程。从王家嘴简《诗经》已经披露的内容来看,战国中晚期的《诗经》文本中,已经建立起了章句体系(参见高中华《荆州王家嘴简〈诗经〉书写制度初探》,《光明日报》2025年3月13日13版)。然七十子各得孔子学说之一体,传《诗》各家所持《诗》说有不同之处是完全可能,甚至是必然的。后世传《诗》者也可能有渐加完善之举措,并由此在汉代成为“今文”三家与“古文”《毛诗》各自的章句体系。由《海昏竹书〈诗〉初读》所披露的材料及朱凤瀚教授的研究,可以知道海昏《诗》的章句及章次,尚多有与《毛诗》不同者。相信随着海昏《诗》简文的全部公布,《诗经》学史上此类疑难问题可以在很大程度上得到解决,汉代《诗经》学史更多方面的研究也必将得到重大推进。

(作者:姚小鸥,系聊城大学文学院教授)

上一版

上一版