古典学崇尚古代经典,是为守旧;但“祖述尧舜,宪章文武”并不是泥古的代名词,更不是思想复辟的口号,毕竟“吾其为东周”更多是孔子无可奈何的比喻。没有人会在时间之船早就开走之后,还要在失落的地方寻找原汁原味的记忆,旧与新、古与今、中与西就如同有与无、阴与阳、声与音、影与形,从来就不应该势同水火。

守旧

从事古典研究的人首先认同经典的价值,在情感上亲近典籍的教导,同时希望在心性上无限靠近经典的作者即上古大贤,这种守旧的态度不仅是必要的工作伦理,也是全面传承人类文明最宝贵财富的正道。其实不仅现代的古典学从业者恪守圣哲彝训,就连古代的圣贤也多信而好古,敏以求之,因而古典学是千百年来流传有绪甚至一以贯之的学问。可见守旧这种约定俗成的概括过于贬义,莫如“传统”即传承统绪更能匹配“古典学”这一卓越的名号。东西方历来究心古学,在文明转型之时总会回到古代经籍中汲取营养,从而再三再四出现复兴浪潮。何以故?

第一,征圣。在古代的差序格局中,圣人乃天纵,就在于他们远取诸物,近取诸身,探赜索隐,钩深致远,参赞幽微,吐纳深机,象其物宜,制礼作乐,终至九流仰镜,万古钦躅,布衣素王而为百世师,褒贬删削而为万世法,当然值得后人亦步亦趋。西塞罗宁可与柏拉图一起犯错,也不与时贤共同感受真理,因为他认为没有什么东西是古人没有讨论过的,那些盲目求新的人不过在用语上稍作修饰而已,丝毫没有超出圣贤开发的畛域。现代世界中那些心性高古的思想家意识到,人类在物质和科学技术方面已有很大的进步,但在思想道德上却很难说前进了一小步。

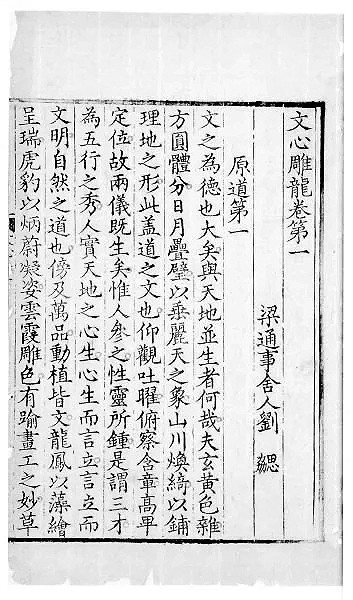

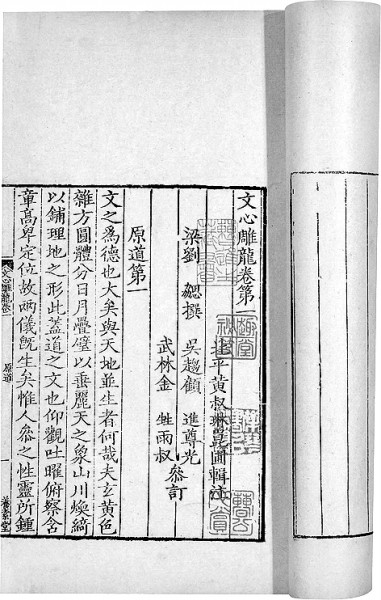

第二,宗经。圣人制作的经典乃是恒久至道,这种不刊鸿教如太山遍雨,河润千里,静水流深,利行天下,自然郁哉可从,因为温柔敦厚、疏通知远、广博易良、絜静精微、恭俭庄敬、属辞比事,皆赖经典滋养。当然古人也明白经典如果使用不当,就会陷人于死板和滑头,即愚、诬、奢、贼、烦和乱。经典中自有丰赡的学说、完整的历史和优雅的言辞,堪称广大悉备、本末无遗,能够帮助我们正确处理生活中碰到的绝大多数事情,甚至能让我们在鉴古知今中更稳妥地应对数千年未有之大变局。经典这种宏纲常纪虽经圣人之手而成,终究是数十万年人类经验的沉淀和积累,因此宗经就是回忆和返乡,以葆人类壮阔、质朴和明朗的精神底色。

第三,原道。圣人俯仰天地,鉴周日月,穷神知化,不是要炫耀凡夫俗子的智慧,而是在代天立言。夫子述而不作,述的就是天道,因为自然才是真正的作者,而先贤所撰的典籍无非忠实记录了“如是我闻”。人们遥思先圣,志乎古道,本质上是遵从天经地义:征圣和宗经最终是为了原道。老子《道德经》“能知古始,是谓道纪”(14章)已经把古与道紧密连接起来了,可见古不仅是时间概念,还是品质的标识,更是万物存在的基础,归根结底是道的化身。与其说古典学守旧,不如说它唯道是从。

古典学上承天道,下正人伦,整齐世风,化民成俗,垂范千古,焉可不守?

折中

古典学首重明经,讲求学术传承和积累,却并不拘泥于家法,不守一家一派的旧说,因为它不是任何一个流派的私家财产,也从来不以宣扬个体私言为己任。古典学所传的统之大者就是道,而以道观之则万物无贵贱之分,故古典学是一个开放包容的系统,不会拒绝吸收其他学派以及现代学问的一切精髓,而会主动折中各方,融贯古今。百家众技皆有所长,但都不能独专大道,如果死守宗派,党同伐异,得一察而自好,各引一端,崇其所善,则道术为天下裂矣。

古人懂得“凡人之患,蔽于一曲而暗于大理”(《荀子·解蔽》),便主张“爱而知其恶,憎而知其善”(《礼记·曲礼上》),以道体和公心来防备守旧可能带来的僵化,克服抱残守缺和故步自封必然造成的恶果。而廓然大公的心胸须以博采众长为基础,这种完备的守旧方法就是折中。这个词在过分痴迷原创的时代氛围中已然成了拼凑、骑墙与平庸的别称,但在两千多年的历史中一直是光辉崇高的治学方式,是治疗教条主义的灵丹妙药。

折中(eclectic)最初指“从中挑选”(ex-legein),即不沦于一偏,不党不私,不盲从权威,不迎合潮流,敢于打破门户成见,择善而从,持平而论,即事求道。只有整齐百家,综罗百代,才可能谈得上广博精微。孔子继圣,独秀前哲,就在于他折中六经,故司马迁赞曰:“自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!”(《史记·孔子世家》)这就是对折中最高的礼赞:镕冶经典,翔集子史,立法立教,终成文明的判断标准。折中非易事,非弘毅睿智之士不能为。

色诺芬自称从贤明的古人所馈赠的宝贵遗产中挑选出好东西,精研切磋并传诸后世。西塞罗也以温和的怀疑来看待自己信奉的学说,不愿被任何学派的规则所束缚,以免于入主出奴的可悲境地。培根痛恨宗派主义阻碍了学问的进展,以“假相说”来讽谏自以为是者,号召人们以全人类利益为念。从形式上说,征圣、宗经和原道都是折中。古往今来未有不兼综统合而能自成一家,亦未有不淹博华赡而能固守己见者。更何况古典学本不株守一曲之说,而是要采撷百花,辛勤酝酿,营建甜蜜的生活。

“中”曾经是至高的理想,精妙地体现为虞廷十六字之教:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”古典学的折中就是《中庸》所说的执两用中,相反,荣古虐今,是今非古,皆不得其正。叩其两端,竭尽各方,才能免于空空如也的无知之弊。而苟能提纲撮要,调和各家,折众理以得其中,则近乎道矣。“折中”一词近年逐渐回归其本义,尚不意味着古典学的春天,却预示着人类思想开始慢慢步入正轨,正如《易·坤·文言》所谓“黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也。”稳居中和之位,辐射四方,彪炳事业,岂不美哉?

创新

折中已非简单守旧,而“判天地之美,析万物之理,察古人之全”(《庄子·天下》)亦非单纯的学术作业,因为“兼陈万物而中县衡”看似不偏不倚,其实已有所发明。即便忠实地存亡继绝,在特定的历史时期已经非同凡响而大异于世,便是旧貌焕发新颜,更何况所有复古运动本质上皆无外乎借古变新。古典学者依托经典,倾慕先贤,但从未打算把圣贤及其经典树立为毫无生命力的雕像,更无意于把他们的理论制作成概念的木乃伊,然后在顶礼膜拜中走向偶像的黄昏,让文明之花过早枯萎。

守旧即扎根,为的是开枝散叶,以博采众长的大格局打开新局面,才可能对人类文明稍有微薄而卓异的贡献。史迁“究天人之际,通古今之变”是在道法自然、因革文教和传经泽世,而“成一家之言”就是难能可贵的创新,历代学人“虽取镕经意,亦自铸伟辞”(《文心雕龙·辨骚》)更是守旧以出新的绝佳诠释。古典学坚持守先以待后,这里的后即为新。师法而非因循,传道则务去陈言,泥古反倒害古。古语“道德”本指从道而得,顺守其正,逆溯其源,则必有创见,否则人世间就会成为一潭死水。后人如不焚膏继晷以添柴传薪,唯耗先辈余荫,坐吃山空,终究行而不远。

所以就算为古典学生死存亡计,创新也属题中之义,因为那才是自身的生机之所在。守旧只是手段,开新才是目的,正如研经穷理是为了经世致用,否则学问虽多,亦奚以为?玩物丧志,为文亦然。与其坐而论道,不如立而起行,孔子“托之空言,不如见诸行事之深切著明”激励着一代代读书人安邦定国。经典是文明的源头活水,它的意义或价值却永在当下,因而居今识古,并不以皓首穷经为尚,而求有以教我为鹄的,即“执古之道,以御今之有”(《道德经》14章)。古典学既使人谦卑,更催人奋进。

经典教人死守善道,却并不教人墨守成规,反倒主张“苟日新,日日新,又日新”,毕竟日新才算盛德。温故方能知新,但如果没有扎实的“故”“旧”之基,则新足为奇,转而成怪,看似华丽豪奢,实则装腔作势。食古不化自不足论,奢言创新亦无异数典忘祖,关键在于舍弃了恒提恒新的核心问题,偏离了正确的航道。先要同情地理解,不宜匆忙地批判。故创新必先守旧说之正,才有资格剔除传统之误,因此古典学与其说守旧,不如说守正。

古典学不是僵死的学问,而是立德树人的门径,旨在造就高尚而任事的新人,而非制造书蠹。西文“古典学”本指第一流(classicus)的学识,意在以这种第一等事来培养优入圣域的栋梁之材——这就是古典学最基本的创新,也是社会最根本的基石。古典语文学家尼采(1844-1900)相信古典学的创生力量,他认为沉思不朽的历史正是为了让它再次发生,阅读伟大的经典就可以改变时髦而肤浅的教育,哪怕只有一百个古典学的学者就足以完成天翻地覆的文艺复兴即文化的再生。值此中华文明伟大复兴之际,古典学必定大有作为——“周虽旧邦,其命维新”!

(作者:程志敏,系海南大学人文学院教授、海南省中特理论中心特约研究员)

上一版

上一版