【边写边画】

草厂共十条胡同,长巷共五条胡同,它们各自呈弯曲状,分别从西北向东南,由东北向西南,在芦草园汇合,然后到北桥湾。在讲究街巷布局横平竖直的北京城,它们是最集中的斜街,一道绝无仅有的景观。

这样的地理肌理,呈现的是水流的状态。清《京师坊巷志稿》里说,正阳门外东偏,有古三里河一道,今天坛北芦草园、草厂九条巷,其地下者俱河身也。《明史·河渠志》里记载,三里河开凿于明正统年间。明嘉靖三十二年(1553),北京城修了外城之后,三里河已经干涸。也就是说,这些胡同,统统是在三里河的旧河道上建起的。胡同未形成时,这里是朝廷的积草之地,朝廷所用的烧草、饲养牲畜的草,以及做窗帘或凉席,乃至保护雨中的城墙用的芦苇,大部分都是从这里而来(其余来自台基厂和神木厂)。也就是说,最早的草厂,是朝廷的后勤基地之一。“草厂”之名,由此而得。

这便是草厂胡同的前史。

草厂的十条胡同,离我儿时住的粤东会馆最近的是草厂三条。穿过墙缝胡同,胡同南口正对着草厂三条北口,如果不是隔着兴隆街,它们能亲嘴。近是其次,最重要的是,那里住着我的发小儿黄德智。

“发小儿”,是地道的北京话,必带尾音“儿”,透着亲切的劲儿,只可意会。大部分友谊,都没有发小儿从童年到老年那样漫长的履历。因为时光的加持,从而生出了感情之树的年轮,这不是能人为添加的。从这一点讲,发小儿和你在一起的时间,可能会比你和父母、妻子、孩子在一起的时间更长久。

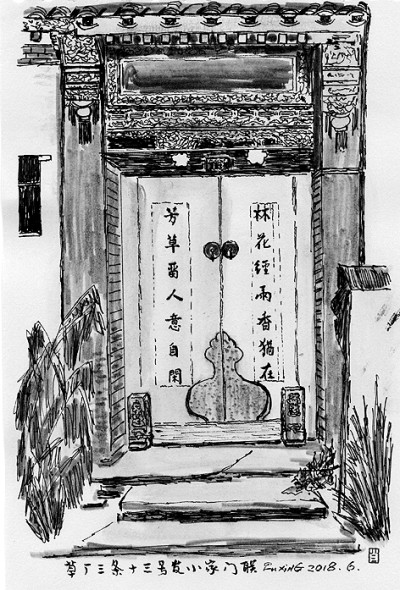

黄德智就是我这样的一个发小儿。我们从小一起长大,有整整七十年的友谊。他家境殷实,住在草厂三条路西一个独门独户的小四合院里。那是非常漂亮的一个院子,在整条胡同里,只有这个院子大门的门楣上有镂空带花的砖雕。大门上还有一副精美的门联:林花经雨香犹在,芳草留人意自闲。小时候,我看不大懂,只是觉得词儿很华丽。长大以后,知道这是一副集宋诗联,前联寇准诗,后联欧阳修诗。

放学之后,为便于监督写作业,免得学生放了羊,老师把就近住的学生分配到一个学习小组,这是那个时代校外学习一种普遍的管理方式。我和黄德智在一个小组,学习的地方就是他家,学习小组的组长,老师指定他当。从小学一年级开始,几乎每天放学之后,我都要上他家写作业,顺便一起疯玩。天棚鱼缸石榴树,他家样样东西都让我感到新奇。

开始,我们还趴在他家那张大写字桌上安静地写作业,后来屁股上就长了草,坐不住,开始玩,打打闹闹,很快就“大闹天宫”了。

在他家里,我从来没有见过他的爸爸,可能他爸爸一直在外面忙工作吧。每次出来迎接我们的都是他的妈妈。他妈妈是在旗的格格,长得娇小玲珑,面容姣好,皮肤尤其白皙,像剥了壳的鸡蛋。她没有工作,料理家里的一切。她说一口地道的北京话,很和蔼客气,看我们一帮小孩子在屋子里瞎闹,在院子里疯跑,没有什么不耐烦、不高兴。夏天,她还给我们酸梅汤喝。那是我第一次喝酸梅汤,是她自己熬制的,酸梅汤放了好多桂花,上面浮着一层碎冰碴儿,非常清凉、好喝。

玩完了,疯够了,天渐黄昏,倦鸟归巢,该回家了。我们走了,在胡同里还可以疯跑瞎玩,黄德智则不行,他妈妈不让他出来,把他留在家里临帖写大字。他妈妈走出屋,像送大人一样送我们,一直送到大门口。想到刚才还在她家“大闹天宫”,我们非常不好意思。

一眨眼,童年就像一只调皮的小鸟飞走了,飞得无影无踪。

高中毕业,我去了北大荒插队,黄德智留在北京肉联厂炸丸子。分别之际,他送我一本《朗诵诗选》。这本书,上高二那年正流行。那时候北京常举办“星期朗诵会”,蓝天野、郑榕、朱琳、舒绣文、周正、董行佶等有名的演员,在人艺、青艺、儿艺的剧场,轮番登台朗诵,我几乎每个星期天都去听,特别着迷。作家出版社将他们朗诵的诗,适时编辑出版了这本书,一时畅销。当时,黄德智买到了书,我没有买到。书里有好多诗,如闻捷的《我思念北京》、张万舒的《黄山松》、郭小川的《向困难进军》、贺敬之的《西去列车的窗口》,我特别喜欢。这本书,我曾经向他借过,看了好长时间,一直没舍得还他,心想,如果他忘了跟我要才好呢,我就可以据为己有。可是,他和我一样也喜欢这本书,后来跟我要了回去。然而分别时,他把书送给了我。

从北大荒回北京探亲的时候,我去肉联厂看他。一口足有一间小屋子那么大的大锅,哪吒闹海一般翻滚着沸腾的丸子。他拿着一把大铲子,不停地搅拌着锅里的丸子,再挥舞着一把大笊篱,把锅里的丸子一个个油淋淋地捞上来——这是他每天要对付的活儿。

我指着这一锅丸子说:“你多美呀,天天能吃炸丸子!”

他瞅了我一眼,说:“美?天天闻这味儿,我都想吐。”

六年后,我从北大荒回到北京,他还在那口大锅前炸丸子。

我在一所郊区的中学教书,没多久,查出血压高,医生给我开了张半休病假条。从此,我每天上午上完课,中午赶紧骑车回家,扒拉几口饭,就趴在我家的那张破饭桌上,悄悄地写一部名叫《希望》的长篇小说。每写完一段,晚上就穿过墙缝胡同,到草厂三条黄德智家,兴致勃勃地念给他听。

那时,我们都还没有结婚,有的是时间。我们凑在一起,彼此倾诉和聆听,暂时忘记了周围的喧嚣,忘记了日子的枯燥和贫瘠。用了一年多的时间,我那部写在一千多页稿纸上、长达30万字的长篇小说写完了。其间,他从来都是张大眼睛,舔舔嘴唇,小猫吃鱼一般地听着,从春雨霏霏一直到大雪茫茫。

每次听完之后,他都对我说:“不错,你得写下去!”然后,拿出他写的字和字帖,向我讲述他的书法,这下轮到我只有听的份了。这是他从小的爱好,天天写,白天炸丸子,晚上写书法。对他的书法,我也只是说“好”。在那段憋屈的日子里,即使我们写得不好,我们也要给对方打气,让已经干瘪的气球别继续瘪下去,即使它不能像鸟一样飞起来,多少也该充盈一些,好歹得像青蛙一样蹦几下。我们既是上场的运动员,又是场外鼓掌的观众,我们就这样使劲儿地鼓励着对方,孤独地欣赏着彼此。就这样,关于我的小说、他的书法,没有第三个人知道、看到,只有窗外春天的风吹,冬天的雪飘。

我写的那部长篇小说《希望》,最后并没有给我带来什么希望,成了一堆废纸。他写下的一幅横幅——六个楷书大字“风景这边独好”,则贴在了他家的墙上,墨汁淋漓,无语沧桑,看得我眼泪汪汪,心里的那只瘪气球,又莫名地呼呼鼓胀起来。

到现在我还总想起那些个难忘的夜晚,那是1974年开春到1975年春末,我们27到28岁,可怜的青春,只剩下了可怜的尾巴。我坐在床头,他坐在椅子上,几乎面对面,能听到彼此的鼻息和心跳。我们就这样一个朗读着,一个倾听着,一个写着,一个看着,一直到夜深时分。他那秀气而和善的母亲常轻轻推门进来,关心地询问:“你们俩今儿的工作还没完呢?明天不上班去了吗?”

告别的时候,黄德智会送我走出他的小屋,一直送到草厂三条胡同的北口。夜深时分的街道,寂静得没有一人,只有街灯的光如霜,凄清地洒在我们的肩头。整整一年的时间啊,几乎天天都是在这里分手。然后,我穿过墙缝胡同,一拐弯儿就到家了。走在那条短短的、黑黑的路上,回头一看,总还有他的影子。即使是没有星星和月亮的寒风呼啸的夜晚,我的心里也格外明亮而温暖。

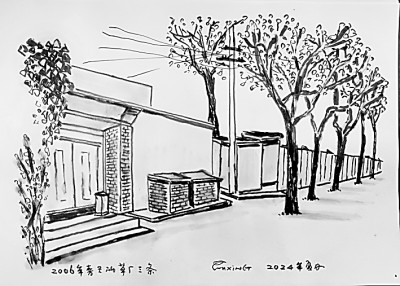

如今,草厂三条已经扩建成一条宽敞的马路,从前门大街直通两广大街。有时候,我会到那里走走。每一次去都会想起黄德智和他家的小院,还会想起小学四年级的一件往事。

少年宫举办全区中小学生书法展览,我们学校,只有黄德智的一幅书法被选上。少年宫在芦草园,出草厂三条南口就到,不远。展览开幕那天,我和他一起去少年宫。可是,我们的老师没有来,我们班上的同学没有来,连平常到他家写作业的学习小组里的人,也一个都没有来。这让我很不高兴,替黄德智愤愤不平。他却说:“你来了,就挺好的!”

看完展览回去的路上,忽然下起雨来。开始雨不大,谁想不大一会儿工夫,雨越下越大,然而我们两人谁也不想找地方躲雨,一直往前跑,觉得反正跑几步就到黄德智家了。跑到他家,我们都淋成了落汤鸡。他妈妈找来黄德智的衣服,非让我换上不可。然后,她又跑到厨房去熬红糖姜汤水,热腾腾地端上来,逼我们一口不剩地喝光。

雨停了,我穿着黄德智的衣服,走出他家的大门,黄德智送我到胡同口。我想起刚才喝的那碗红糖姜汤水,问他:“都说红糖水是给生孩子的妈妈喝的,你妈妈怎么给咱们喝这个呀?”

他笑着说:“谁告诉你红糖水只能是生孩子的妈妈喝?”

我们两人都忍不住咯咯地笑起来。

笑声让我忘了刚才在少年宫的不快。

笑声回荡在如今草厂三条的马路上。

(作者:肖复兴)

上一版

上一版