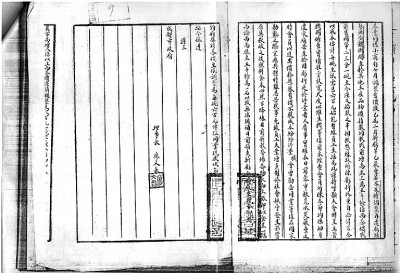

由国家档案局提名申报的“成都老茶馆相关档案”日前成功入选《世界记忆亚太地区名录》。该档案收录了清末到新中国成立初期跟成都老茶馆有关的手稿、图表、照片、印刷品等共6345件文献资料,不仅全方位记录了近代成都老茶馆的经营状况,也让人透过老茶馆得以窥探成都的历史文化、社会生活、世间百态。

一城居民半茶客

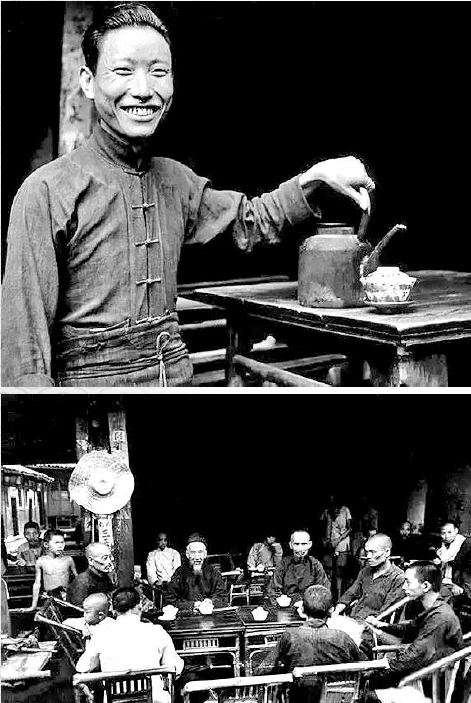

旧时的成都,各式茶馆、茶楼、茶园、茶亭、茶厅,遍布桥头、街角、巷尾、庙前,熙熙攘攘,各具特色。

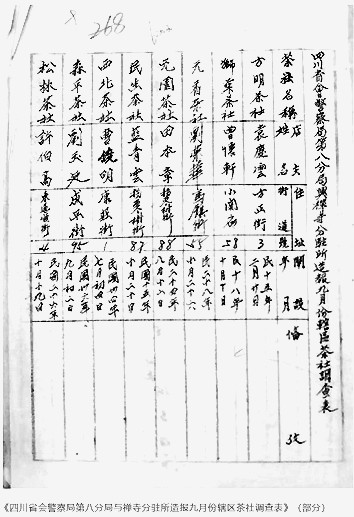

据文献和档案记载,1909年,成都街巷有516条,茶馆就有454家。1929年,成都茶馆达641家,这些茶馆分布在336条街巷中,其中180条街巷有一家茶馆,91条街巷有两家,65条街巷的茶馆有两家以上,例如陕西街和浆洗街分别有7家茶馆,小天竺有6家,东大街有13家。在闹市区和市郊的一些地方,茶馆高度密集,如青羊场,不过三条街,居民两百来户,却有茶馆19家。

从档案中保存的征税记录看,1914年,成都的茶馆共有茶桌9958张,每家平均14.6张,说明大多数茶馆规模都较小。这仅是征税茶桌的数字,实际的桌数可能要多得多,因为茶馆在高峰时段添加桌椅是常有的事。即使不把加座计算在内,1914年按1万张茶桌计算,每张平均接待10个客人,也可以得出10万客人的总数。当时成都约40万人,也就是每天超过四分之一的居民去茶馆饮茶。这只是根据档案中的记载推算出的保守数字,实际光顾茶馆的茶客要远远多于这个数字,所以在成都有“一城居民半茶客”的说法。

成都有这么多茶馆,跟城市的水质有很大关系。成都虽然有几千口水井,但井水含碱量高,烧开后上面有一层白沫且有苦味,不适合泡茶饮用。饮水必须从城外的府南河运到城内。对个人来说,从城外的河里取水比较麻烦,很多人家都是从茶馆买开水和热水使用。各茶馆的用水依靠水夫从河里运到茶馆,即所谓“河水香茶”。

跟老百姓生活的这种紧密关系,让成都的茶馆成为人流密集场所。人流带来物流、资金流、信息流,成都的茶馆逐渐成为集喝茶、聊天、掏耳朵、听戏、看电影、占卦、谈生意、找工作甚至打瞌睡、发呆等多种功能于一体的公共生活空间。所以,成都当地有这样一句谚语:成都是个大茶馆。

茶馆既是戏院也是影院

在20世纪上半叶的成都,茶馆是最重要的娱乐场所,戏曲、评书、清音、相声、电影等在茶馆里轮番上演。其中,最有代表性的是悦来茶园。

根据档案记载,建成于1908年的悦来茶园是继可园之后成都的第二个新式戏园。建成后,先后有长乐班、翠华班、彩华班、文化班等在此演出。1912年,长乐班、宴乐班、翠华班等班社在悦来茶园合并成立三庆会,成为当时成都最有影响力的戏班。三庆会的康子林、杨素兰、周慕莲等名角都曾长期在悦来茶园驻场演出。

辛亥革命后,政治戏逐渐流行。1912年,悦来茶园上演了川剧新戏《黑奴义侠光复记》,试图用美国黑人的经历来阐明“适者生存”的道理。该剧改编自林纾翻译的《黑奴吁天录》(即《汤姆叔叔的小屋》),“历叙黑奴亡国之惨状,恢复故国之光荣”。此后,力图表达“专制政体乃国贫民弱之源”的新剧《西太后》、反映当时社会问题的新剧《落梅》等先后在悦来茶园上演。茶客们一边喝茶,一边看戏,在休闲娱乐之余,也无形中接受了思想的启蒙。

清末民初,茶馆不仅是戏院,也是电影院。1909年前后,电影被带到成都,被称为“电光戏”“电戏”。茶馆放电影时,观众坐在排成行的椅子上,每个椅子后面有一个铁箍,用来放茶碗,堂倌穿梭于各排掺茶。悦来茶园就经常在戏毕之后放映滑稽影片《吃寿面》《愚弄警察》等。

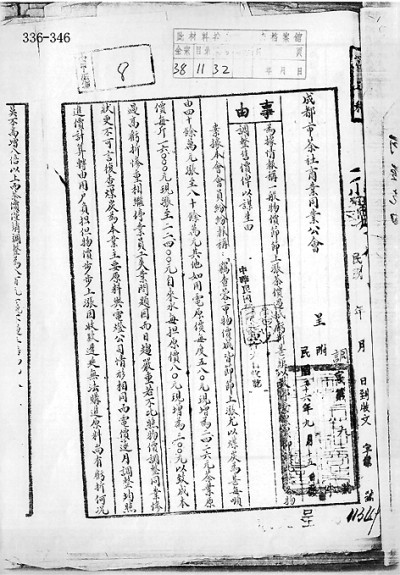

档案记录显示,20世纪20年代到30年代,成都的大多数电影院仍然设在茶馆里,如智育电影院便设在群仙茶园中。根据档案记载,当时成都品香茶园的老板曾请求当局准许放映“电戏”,以作为因演戏曲所受损失的补偿。这或许说明,当时人们对电影这种新的娱乐方式的兴趣正在超越戏曲。

民国初年,成都的茶馆放电影是不对女性开放的。后来,个别茶馆放电影开始对女性开放,且规定某些场次专售女宾,以避免女性在黑暗中被男人骚扰。比如,1914年4月,大观茶园和可园联名向省会军事巡警厅申请“白昼女宾专场”,并承诺“严密防范”,确保“无一男子杂错其间”。

放电影时,茶馆里一片漆黑,观众出去小解不便,而且很多观众也不愿意错过任何精彩的镜头,由此便产生了一个新行当:一些穷人家的孩子,提着两个粗竹筒在茶馆内来回走动,轻声喊着“尿桶哦——尿桶哦”。观众不必离开座位就可用这个“活动夜壶”小便,费用大概是一个锅盔的价钱。后来,女性可以跟男性同场看电影,“活动夜壶”便因“有碍观瞻”而被禁止使用。

发挥“社会课堂”的作用

有戏曲演出或者放电影的茶馆,一般规模较大,也比较上档次,来消费的茶客有一定的经济实力。普通民众经常光顾的多是小茶馆,而这里也是大多数民间艺人的主要演出场所。

有些名气的民间艺人,一般固定在某个茶馆演出,而名不见经传者只好带着家伙什儿走街串巷,哪个茶馆有听众,就到哪里讨生活,坊间称之为“跑滩”或“穿格子”。经常出现在中低档茶馆的民间艺术有相声、金钱板、评书、清音、杂耍、口技等,其中最受老百姓欢迎的是评书,不少茶馆雇佣说书人驻场演出以吸引顾客。

茶馆里的评书收费办法各异。有的茶馆茶钱包含了评书,有的茶馆需要说书人现场向观众收钱。说书人总是在讲到故事的节骨眼时戛然而止,急于听下文的茶客此时不得不慷慨解囊。不管哪种收费方式,都只对那些买了茶、坐在茶馆里听书的顾客收费,而聚在茶馆外面的人可以免费“蹭书”听,成都人噱称这些人在听“战(站)国”。

由于高档茶馆不欢迎评书艺人,那些喜欢听评书的有钱人和上层人士只能“屈尊”到普通茶馆听书。比如,民国初年,评书艺人张锡九在成都棉花街一家茶馆说书,每天顾客盈门,但第一排总是给当地名流“五老七贤”保留着。每次待这些名流入座后,张才开始讲。1916年,军阀戴戡在成都实施宵禁,“五老七贤”在去茶馆听书的路上被军警堵住,为此他们还发动了一场取消宵禁的抗争。

茶馆里的说书人,讲的都是人物传奇和历史故事,传递的多是忠君爱国、礼义廉耻等传统价值观念。跟全国其他地方一样,旧时的成都,大多数老百姓都没受过教育,评书等民间艺术,在为他们提供休闲娱乐的同时,也向他们传播了历史知识,形塑了他们的思维方式和价值观,成为当时大众教育的重要方式,茶馆无意间发挥了“社会课堂”的作用。

20世纪20年代后,专门化的戏园开始逐渐从成都的茶馆中分离出去,不过清音、相声、评书等民间艺术,仍然以茶馆作为主要演出场所。

有矛盾去茶馆“吃讲茶”

成都的老茶馆不仅具有经济、文化功能,也在维护社会稳定方面发挥着重要作用。

传教士戴维森和梅益盛在一份文献中这样记载:“一旦发生纠纷,人们即往茶铺讲理,众人边喝茶边聆听当事人的陈诉,最后由错方付茶钱。”李劼人在《暴风雨前》中也有类似的描述:“大家气势汹汹地吵一阵,由所谓中间人两面敷衍一阵,再把声势弱的一方说一阵,就算他们理输了,也不用赔礼道歉,只将两方几桌或几十桌的茶钱一并开销了事。”因此,成都民间有这样的谚语:“一张桌子四只脚,说得脱来走得脱。”其意是,如果你有道理,不用付茶钱便可走。

老百姓遇到矛盾,不去官府解决而到茶馆调解,这叫“吃讲茶”或者“茶馆讲理”。茶馆讲理时,双方会邀请一位“德高望重”的长者或在当地有影响力的人物来当调解人。在茶馆这样的公共场合,有众人的眼睛注视着,调解人会尽量按“公平”原则行事,尽力化解矛盾。即使调解不成功,因为有中间人和众人的劝解,暴力冲突也不容易发生。需要指出的是,在茶馆里解决的争端多是老百姓在日常生活和生意上的矛盾冲突,比如吵架、债务、财产争执以及不涉及命案的殴斗等,涉及命案就要交给官府处理。从这个角度看,过去成都的茶馆算是一种民间调解仲裁机构,在一定程度上起着化解社会矛盾冲突的作用。

清末,成都的警察制度建立,到茶馆“吃讲茶”便被禁止。可实际上,整个民国时期,老百姓遇到矛盾依然愿意到茶馆讲理。这说明,老百姓并不相信官府,而更相信“茶馆”这种民间力量的作用,背后的深层原因值得深思。

茶馆里的龙门阵

在过去成都人的日常对话中,经常可以听到这样的说法:“我进城那天,就在茶铺里听说了!”“怎么茶铺里还没听见人说?”

今天我们靠报纸、电视、网络等获得信息,而在过去的成都,各种消息往往首先在茶馆传开。作家沙汀在《喝早茶的人》中就这样写道:“如果一个人几天没有出门,想知道这几天有什么事发生,他便去茶铺。”

人们在茶馆谈论各种事情,从家长里短到国家大事,内容涉及社会经济状况、街坊邻居的各种小道消息、生活中的细枝末节以及各种观点和情感的表达。当时成都有个流行语,“少城一日座,胜读十年书”,虽然有些夸张,但说明茶馆的确是社会的信息集散地。

茶馆除了是信息集散地,还是老百姓发表意见的“公共论坛”。大多数在茶馆的谈话都是随意的,没有目的性的,正如一句民间俗语所说,“茶铺里的龙门阵——想到哪儿说到哪儿”。在成都西门附近的一个茶馆干脆取名“各说阁”,生动地形容了茶馆里漫谈的气氛。

各种信息和意见在茶馆里碰撞,让茶馆成为舆论形成的重要平台。国民党统治时期,对作为“公共论坛”的茶馆管理十分严格,怕惹麻烦的茶馆老板会在茶馆显眼处贴出“休谈国事”的告示。

抗日战争爆发后,大量人口涌入四川,让成都的茶馆生意更加兴旺。人们在茶馆中不再“休谈国事”,而是把茶馆当作讲台和宣讲阵地,大力宣传抗日救亡。

从档案中我们可以看到,茶馆中张贴着各种宣传抗战的标语、海报、告示,各种宣传爱国抗战的评书、戏曲不断在茶馆上演。笔者在成都老茶馆档案中看到的12个剧本,全都与抗日有关,有的回顾日本侵华历史,有的赞扬抗日运动,有的歌颂战场上牺牲的英雄,有的表达失去家园的痛苦,有的历数日军犯下的暴行。这些作品借助茶馆平台获得了广泛传播,对于唤醒和动员民众发挥了重要作用。

总之,成都是个大茶馆,茶馆是个小社会。透过成都老茶馆档案,我们看到的不仅是成都的茶馆文化,还有成都的市井春秋、历史印记、文化记忆。

(作者:王笛,系澳门大学人文学院讲席教授)

上一版

上一版