【“海岸与城市”系列报道】

“碧海青天,不寒不暑;绿树红瓦,可舟可车。”翻开书卷,在康有为、老舍、沈从文等名人大家笔下,青岛被赋予了浓浓的文艺气息和深远的历史记忆。

走过海滨街巷,一座座老建筑让历史文化可观可触,一个个产业园、研究院里创新的朝气扑面而来。40年前,青岛成为14个全国首批沿海开放城市之一。党的十八大以来,按照建设现代化国际大都市、全球海洋中心城市等发展蓝图,青岛勇立潮头,不断探索创新。美好蓝图如何变成现实?近日,记者在这座海滨城市采访,聆听它向海扬帆、搏浪起航的发展故事。

上“云”赋智,建好自贸片区

如果一个中国消费者“海淘”了来自日韩的进口商品,那么包裹的物流轨迹上,它进入中国的首个地点,很可能就是青岛港。

依海而生、向海而兴,自1892年兴建港口以来,青岛的航运、进出口贸易不断发展,而今已经成为我国重要的开放口岸和沿黄流域最大的出海口。

海湾辽阔、巨轮停泊、集装箱层层叠叠铺展向远处,站在码头高处放眼远望,这是青岛港给人的第一印象,而更多值得关注的细节则隐藏在码头的方方面面。

走进亚洲首个全自动化码头,泊位上,一艘载满集装箱的货轮正在装卸作业。泊位旁,蓝色的桥吊从船上抓取集装箱;码头内,一辆辆蓝色的自动导引车载着集装箱忙碌穿梭,轨道吊在堆场往来运输。码头上设备分外忙碌却不见一人。

“这些设备的作业、每一个集装箱在码头堆场的分布等所有环节的分配管控,都由自动化集装箱码头智能管控系统(A-TOS)控制完成。”山东港口青岛港全自动化码头操作部副经理王吉升为记者介绍,这个“智慧大脑”由青岛港的科研团队自主研发,达到国际领先水平。“目前,最高作业效率为每小时60.2箱,是最新的世界纪录。”说起这项全球领先的成绩,王吉升语气中满是自豪。

除了全自动化无人码头,目前青岛港还拥有世界最大的40万吨级矿石码头、45万吨级原油码头,集装箱航线总数226条,航线数量和密度位居我国北方港口第一。

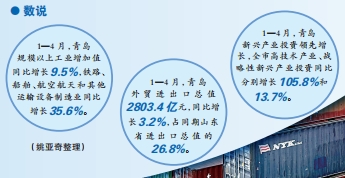

港口航运是青岛链接世界的桥梁和纽带,也推动了开放型经济的发展。数据显示,2023年,青岛进出口贸易额8759.7亿元,同比增长4.6%,高于全国4.4个百分点,有进出口实绩的外贸企业已超过2.5万家。

优越的区位优势、便利的运输体系,让青岛拥有全球贸易的天赋,也带动了跨境电商这一外贸新业态的发展。

走进中日韩消费专区电商体验中心,货架上印着不同国家文字的酒水饮料、日化用品等琳琅满目。周末去西海岸新区青岛自贸片区逛电商体验中心,购买护肤品、零食等进口产品,成为很多青岛市民线下“海淘”的选择。

“跨境电商把物流、供应链等上下游产业链打通,为电商平台企业提供物流、仓储等服务。”青岛西海岸新区保税物流中心总裁办主任刘保军热情介绍,“这个体验中心利用跨境电商产业园的货源资源,采用‘前店后仓+线上线下双融合’的新零售模式,让市民可以用优惠的价格、零距离购买海外商品。”

作为推进山东自由贸易试验区青岛片区建设的缩影,今年一季度,青岛跨境电商增速持续提高,实现进出口规模64.5亿元,同比增长58.7%。在商务部对全国跨境电子商务综合试验区开展的建设进展评估中,青岛连续两年列入第一档。目前,青岛跨境电商已实现与193个国家和地区的贸易往来,为进出口贸易发展插上翅膀。

升起风帆,推动体旅融合

海洋塑造了青岛开放的心态,也赋予了它浪漫的气质,因此就有了当地人对这座城市的一个浪漫的比喻——这是一座漂浮在泡沫中的城市,一种泡沫是啤酒沫,另一种是海浪沫。

长久以来,作为一个响亮的旅游“招牌”,“冒着啤酒沫”的青岛国际啤酒节每年都吸引着各地游客来到青岛,在夏夜的海边体验吹海风、喝啤酒的乐趣。而近几年,坐上帆船,迎着波涛出海,成为青岛体育旅游的新亮点。

走近市南区海岸,几条伸向海面的浮动码头旁,一条条白色的帆船随着碧蓝的波浪摇曳,等待着游客到来。不远处的海面上,闪耀着阳光的帆鼓满风,正载着游客们乘风破浪。

“青岛帆船产业的发展,源于北京奥运会的举办。自那时起,青岛建设了奥帆基地、运动员训练基地,适合公众体验游玩的相关产业逐渐兴起。”讲起帆船产业的发展历程,青岛银海国际游艇俱乐部相关负责人李倍如数家珍。

“很多帆船基地都成为海上体育旅游综合体,推出游艇旅游、帆船体验、帆船拓展等项目。为了更好地推广帆船旅游,我们还推出了很多便民实惠的活动,吸引市民广泛参与。”李倍说。

“帆船进校园”“欢迎来航海”等公益活动走进青岛大中小学、企事业单位,带动越来越多人迎风出海。青岛市体育事业发展中心帆船运动发展促进部副部长辛克江告诉记者:“帆船公益活动在全市带动超10万人参与,也带动了帆船学习培训产业,现在已经从青岛走出了一批帆船运动员,部分选手在国际赛事中取得佳绩。”

海滨的优美风光、适宜的气候,为青岛发展体育旅游带来天然优势。除了帆船产业,不久前,在西海岸新区举办的2024青岛西海岸半程马拉松,也吸引了各地跑步爱好者来到青岛,伴着海景奔跑。

“西海岸有着优越的海滨风光,我们把赛事举办地选在一个四周环海的小岛,赛道几乎全部靠海,在比赛中可以感受美丽海景,为马拉松赛增添了特色。”青岛西海岸半程马拉松组委会相关负责人张宏说,此外,参赛选手还可免门票或优惠游览大珠山景区、琅琊台景区、青岛森林野生动物世界等8家景区,享受奔跑之余,也能收获充实的旅游体验。

海滨马拉松不仅满足了人们个性化、多样化的健身需求,也带动文体旅融合发展。组委会曾做过统计,2023年的马拉松赛吸引约1万人参与,拉动经济规模就达1.45亿元。

体育旅游对经济的拉动效应在今年“五一”期间也可见一斑。“五一”期间,中超、中甲的三支青岛球队在主场举办三场足球赛事,吸引近4万人现场观赛,体育赛事、旅游、消费市场火热。

今年4月,青岛市提出,2024年计划举办市级以上体育赛事活动221项。其中,国际级赛事活动11项,全国级赛事活动58项,进一步彰显青岛这座城市的活力。青岛市体育局副局长张馨表示,青岛将通过整合体育赛事资源,打造一个集运动约赛、社群交流、吃住行、游购娱等功能于一体的综合性定制化服务平台,将赛事“流量”转化为文旅“留量”,让体育赛事“好资源”、碧海蓝天“好颜值”转化为体旅融合“好价值”,激活青岛体育旅游市场的巨大潜能。

看向深海,打造“蓝色药库”

藻酸双酯钠片、甘糖酯片、甘露特钠胶囊……走进青岛海洋生物医药研究院安静的科研小楼,大厅显眼处摆放着各类瓶装、盒装的海洋药品。

“藻酸双酯钠片在1985年上市,是我国开发上市的第一种现代海洋药物,临床主要用于心脑血管疾病的相关治疗。甘露特钠胶囊在2019年获批有条件上市,可用于轻中度阿尔茨海默症的治疗,改善患者认知功能。”在展示台旁,青岛海洋生物医药研究院副研究员李全才为记者介绍,“目前,国际公认的海洋创新药物上市了16种,这两种药物就是其中之二,都是从管华诗院士团队实验室走出的。”

对海洋的经略,是青岛科研人不懈的传承。青岛是中国现代海洋科学的发祥地,自1930年蔡元培等学者倡导在青岛创设中国海洋研究所以来,青岛海滨生物研究所、中国科学院海洋研究所陆续建立,为这座海滨城市植入海洋科研的基因。

相关研究显示,海洋生物总量占地球生物总量的87%,物种丰富度高,基因资源丰富。海洋药物研发是一个很有潜力的领域。近年来,青岛海洋药物研究发展迅速。然而,药物从研发到产业化,还面临着重重“关卡”。如何推动“蓝色药库”加快发展?对此,青岛市制定出台了《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》等创新政策,在药物研发、平台建设、金融保障等各方面予以精准扶持补助,海洋药物研发、成果产业转化进度不断推进。

“例如这款BG136药物,它的基础研究开始于2004年,2015年来到研究院孵化,2022年获得了临床批件,今年5月结束Ⅰ期临床试验。在研究院和医药企业共同支持下,加快了产业化进度。”指着展台里的药瓶,李全才讲起它产业化背后的不易,“值得期待的是,BG136有望再为全球贡献出海洋创新药物,将成为‘蓝色药库’开发的一个重要突破。”

从数据中可以直观地看到青岛的海洋科研实力——目前,这里拥有23位海洋领域院士,约为全国涉海院士的30%;聚集了中国海洋大学、中科院海洋研究所等一批海洋科研机构,约占全国涉海高端研发平台的40%;掌握50%的海洋领域国际领跑技术。此外,这里海洋产业门类齐全,28个海洋及相关产业在青岛均有布局。

除了海洋药物,海洋生物等相关产业也成为青岛发展海洋经济的新增长点。从老牌国企转型的明月海藻集团通过科技创新,加快海藻高端材料研发和应用,已经成为全球规模最大的海藻酸钠生产商。不久前,一系列海洋生物制药相关产业项目在青岛落地——青岛国际生命科学园项目在西海岸新区开工建设,项目达产后预计实现年产值120亿元;修正(中国)海洋生物医药大健康科技产业基地落户西海岸新区,项目达产后预计可实现年产值10亿元。

曾经,海风“吹”生了青岛;如今,海风为青岛发展蓄力。“在海边的微风里,看高远深碧的天上飞着雁字,真能使人暂时忘了一切,即使欲有所思,大概也只有赞美青岛吧。”正如老舍曾写下的赞美之言,如今这里依然值得期待。青岛正乘风而行,奋发远航。

(本报记者 姚亚奇 刘艳杰)

上一版

上一版