【致美院毕业生的一封信】

编者按

转眼之间,又是一年毕业季。历史上曾有许多知名的师生通信,倾心谈艺,殷殷之情充溢其间。我们特在此开启《致美院毕业生的一封信》栏目,约请各大美术学院的院长,为毕业生送上一份特别的礼物,让这些叮咛与期望伴随他们在未来的日子里走过山河湖海,探索世界的辽阔与生命的神奇。本栏目刊登的第一封信由中国美术学院院长高世名书写,他寄语国美学子,“用生命的眼光观照世界,从自然的视野理解人,以创造的姿态面对生活”,“活得自觉”,“活得精彩”。

亲爱的同学们:

见信如晤。

时光流转,毕业在即。犹记2020年9月,在你们的入学典礼上我曾经讲道:“美院教育是让你们慢慢养成对事物的敏感和洞察、理解与包容,慢慢地建立起自己独立的精神生活。”四年过去了,我希望每位学子在过去四年中都能够自由地生长,灿烂地绽放,我期待每一位同学都能够建立起自己独立的精神生活,做到卓然自立。

同学们,我要祝贺你们,你们的毕业展非常成功,八个展区,满城绽放,万众瞩目,精彩纷呈。开展不到两周,线下观众超40万,全网点击浏览量近5.5亿。

通过毕业展,我体会你们的生命状态,分享你们的现实感觉,共情于你们的困惑和迷惘,振奋于你们的激情与梦想。大家都说你们是“最卷”的一届,但我认为你们不是“内卷”,而是“内驱”。因为从许多同学的作品中,我感受到一种心气,一种不甘平庸的雄心。人类有许多天赋,最高等级的天赋就是雄心。这种雄心带来创造之意志、超越之精神,结合你们对现实的关怀,在将来必将形成一种改变世界的宏大能量。

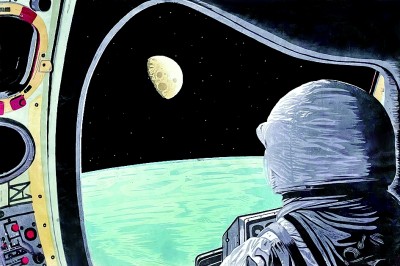

同学们,2024年这一届很特殊。在求学过程中,有两件你们切身体验的事情注定会载入人类史册,一是全球疫情大暴发,二是AI科技大爆发。你们在大学阶段见证并且亲身经历了整个过程,这会是你们一生中最重要的经验。全球疫情大暴发让你们认识到什么是人类命运共同体,真切地领会了鲁迅先生那句话——“无尽的远方,无穷的人们,都与我有关”。AI科技大爆发改变了教育和艺术的方式,改变了我们对于人类智能甚至人本身的理解。

我在这里想重点谈一下AI,相信这也是大家最关心的话题。这次毕业展中,大量作品与AI相关,有些用AI辅助创作,有些以AI作为创作主题。我们学校对于人工智能一直抱持积极的态度,这几年,AI正在成为我们许多专业的必备素养。我有三点思考与你们分享:第一,AI是人自我认知的镜子,以及人类社会意识的镜子。AI不只是模拟、延伸、增强、拓展人的思维,而且对我们理解人类的语言、思维和智能本身都有着巨大的推进作用。它让我们重新反思人类的感知、思考、学习、分析、推理、想象、规划甚至意识本身……究竟是怎样一种智力过程。第二,AI不只是研究和制造的工具,更是感知和思维的工具。第三,我们使用AI、发展AI,不是为了替代人类既有的能力,而是要以“人+AI”这种从未有过的智能体发展出新的能力。

其实,我们有两个AI,一是Artificial Intelligence,人工智能,另一个是Artistic Intelligence,艺术智性。我相信,人工智能越发达,人类就越需要艺术智性;数字虚拟技术及其幻觉工业越发展,身心交感的艺术经验、从艺术经验而来的感性和感兴就越发可贵。

所以,艺术生不要担心自己的工作会被AI替代——真正的创造者是不会失业的,能够被替代的就不是真正的创造力。我一直主张“与AI一起进化”。进化的结果应该是与人工智能水乳交融的全新主体。这个全新的数码主体将在与“人工智能+艺术智性”这两个AI的缠斗、耦合中共同发展,逐渐形成一种能够驾驭算法甚至反超算法的“人+AI”的复合体。随着AGI(通用人工智能)的探索,这种复合主体将在远超自然人的尺度上学习和创造,在未来漫长岁月中激活人类所有的文明基因,从而形成一种超越尺度的“通”与“变”、“智”与“识”。

这些年,我经常问自己一个问题:你们来到国美,是学专业还是学艺术?这个看似奇怪的问题提醒我们——不要透过一条门缝看艺术,更不能从门缝里去看世界。美院是个专业院校,专业院校最容易形成所谓“学院派”。我一直强调要建构一个“没有学院派的学院”,是因为学院派最大的危害是视野的狭窄、心灵的狭隘。现在的中国美院有28个专业,无论传统的国、油、版、雕,还是建筑、电影、游戏、数字媒体、艺术与科技……每个专业都有一整套技术、经验、知识和了不起的传统,各专业崖岸自高,特别容易自我循环,画地为牢。但是同学们,你们身处一个数字智能社会,所有现成的知识和技能都会在大数据与AI的反应堆中被迅速分解、吞噬。具体的知识和技能不再是职业保障,你们必须养成一种适应变化、开放学习、自我迭代的能力。拥有这种能力,你们就会在生活中建立起一个终身学习、永不毕业的“我的大学”。

同学们,在美院读书,我希望你们能够体会到——现实是宽阔的,世界是丰富的,人性是复杂的,自我是开放的。通过在美院的专业学习,你们在自己身上养成了一些能力,比如细致观察的能力、精准描绘的能力、构造形象的能力、动手制作的能力……这些能力形成了作为艺术家的基本素质——审美、想象和创造性直觉。这些能力和素质长在你身上,成为自我的一部分,谁也夺不走,再也忘不掉。但我最高兴的是,你们身上初步养成了一种“作者之心”,这是创造的心志,这是艺术最本质的东西。创造的心志会成就开阔积极的人生,梁启超诗云“世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时”,梁漱溟所谓“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”。

就艺术而言,创造不是单纯的差异之生产,不是为新而新。创造是新生活之创造、新人之创造,必须扎根大地,必须情系众生。所以我不断提醒同学们——不要只做“艺术界的艺术家”,要做“世界的艺术家”。

做世界的艺术家,艺术就不只风花雪月的修养之学,而是开物成务的“有为之学”。这些年,我们倡导“以乡土为学院”,就是要打通学院内外,贯通学科的知识、生活的知识、社会的知识,将艺术教育打造为一种扎根中国大地的“有为之学”。在6月1日毕业季开幕式上,我把陶行知先生1931年和1946年的两首诗拼在一起,“宇宙为学校,自然是吾师。众生皆同学,共写创造诗”,就是希望在你们和所有国美学子胸中鼓荡起一种情怀——“用生命的眼光观照世界,从自然的视野理解人,以创造的姿态面对生活”。

这里说的创造,指向一种扎根现实又意存高远的超越性力量。身怀“作者之心”的我们,从应接不暇的日常中提炼出来的,不仅是排除困难的具体方法,还有困境所激发的生机与活力。同学们,艺术从来不止于某种专门的技能,而是用想象力解决问题的能力、以“作者之心”去面对生活的姿态。在将来漫长的日子里,无论选择哪种职业,只要你保持创造之心志,生活就永远不会山穷水尽,只要你保持“作者之心”,就可以做到化生活为艺术。这样,你就一定会活得自觉,活得精彩,你将成为“生活的艺术家”和“艺术的生活家”。

艺术创造是经年累月的建构,是漫长的生命历程。艺术赋予我们“作者之心”,学院赋予我们创造之精神,并不只是为了生产出作品,更重要的是“为人生而艺术”。所有伟大艺术作品都是一个伟大目标的副产品,这个伟大目标就是所谓“成人”。

艺术强调生命经验的创造性转化,艺术创造的过程同时也是自我创造的过程。艺术教育要达到“人”的艺术化才算完满,只有经艺术陶冶出的鲜活生动、蓬勃奋发的“人”,才是艺术最好的成果,只有人,才是这世间最好的艺术品。正如梁启超所说,固然不能人人都做“美术家”,但不可不个个都做“美术人”。

做世界的艺术家,就要推动一种“人人的艺术”。

人人的艺术,是为了那些被日常生产和消费耗尽的、被现实生活磨平了的个人,为的是从他们身上重新发掘出感情与智性、批判和行动的勇气,为的是重新找回众人自我表达和自我更新的力量,重建一种思想与心灵的“艺术时刻”。我们的感受力、批判力和创造力,我们每个人身上潜藏着的智性和情感能力会在这些时刻迸发出璀璨的生命之花。

最后,对于即将走出校门的你们,我还有一点期待——希望大家在未来的创作和生活中更现实一些,更浪漫一些。更现实些,是希望你们更深地融入社会,更真挚更激烈地去生活,只有深耕社会才能理解现实,只有理解现实才会理解自己,只有最接地气的人生才最深刻最丰满。更浪漫一些,是说在你的心中要有种“大浪漫”的激情。美院是一个创造愿景的艺术共同体,我们每个人都可能是创造出愿景的人,只要你始终坚持大浪漫的情怀。只有始终坚持大浪漫的情怀,你才会在人生这场不可逆的旅途中永不停留,才会无所畏惧地去创造、去斗争,去改变自己,改变世界。

人生因创造而超越,心灵因艺术而通达。同学们,愿你们怀“作者之心”,立“有为之学”!祝你们卓然自立,前程似锦!

顺颂

时祺!

高世名

2024年6月于西子湖畔

(本文作者:高世名,系中国美术学院院长)

上一版

上一版