盲人阿炳去世前演奏的二胡曲《二泉映月》、新疆老艺人吐尔地阿洪生前演唱的全套十二木卡姆、从黄土高原河曲收集来的1500多首民歌……一份时长超过7000小时的珍贵音乐音响文献资料,记录了中国民间音乐的原生状态,守护着中国音乐文化记忆。这就是中国传统音乐录音档案。

我国首个入选《世界记忆名录》的音响档案项目

音乐是声音的艺术,世界上大多数国家包括中国的音乐遗产通常都是口耳相传,这给音乐遗产的保护传承带来很大困难。早在20世纪40年代,中国音乐学奠基人、音乐学家杨荫浏就曾指出,中国传统音乐留存于民间且尚待收集的居多,已经收集见于书籍的较少,见于书籍而能与实际演奏情形相符的更少,绝大多数还在民间乐人的乐器上或喉咙中。无论是传承还是研究中国传统音乐,都要有第一手资料,而音乐音响采录无疑是获得第一手资料的最直接方式。

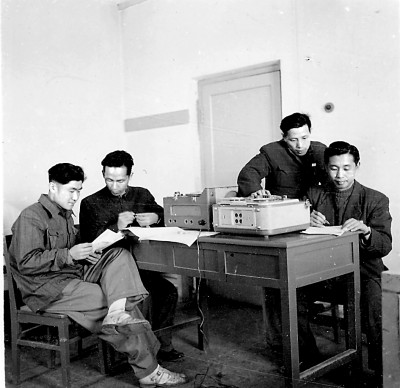

20世纪50年代,以杨荫浏、李元庆为代表的中国艺术研究院前辈音乐学家,奔赴祖国各地,深入乡间田野,有计划有步骤地收集各地民间音乐线索。此后,资料采录和收集工作全面铺开。同时期,世界上一些国家也有不少音乐音响资料的采集整理,但基本是个体行为,覆盖面也不是很大,像中国这样大规模采集整理传统音乐音响资料的几乎没有。

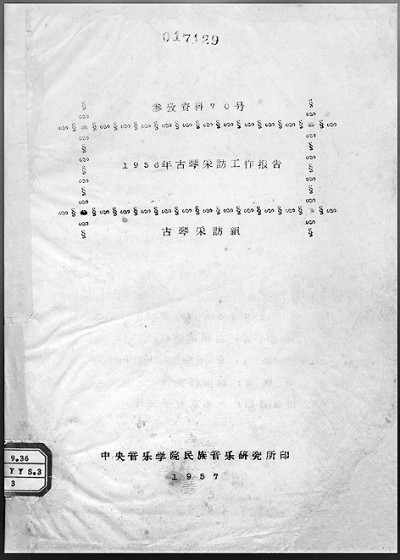

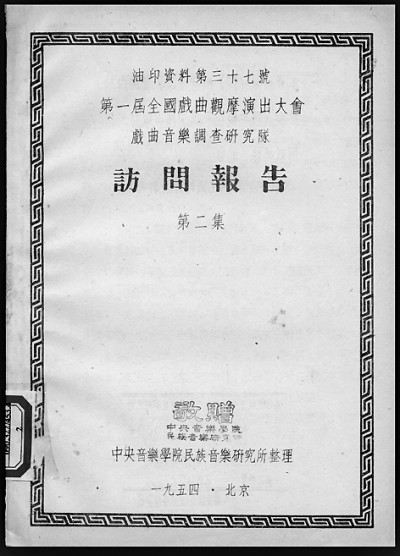

中国传统音乐的收集整理不仅有科学规划,更有具体要求。每一位采集者赴地方前都要提前对当地的历史地理人文作深入了解,经过几个月甚至更长时间的实地考察采集后需要交存包括录音、乐器、图片等在内的完整采集资料,同时还要撰写一份详细的考察报告。显然,这种实地考察已不是简单意义上的资料采集、记录和保存,而是在一个系统学术框架下、具有前瞻性的学术行为,不仅是中国民族音乐学学术史上的浓重一笔,而且对当今非物质文化遗产的考察记录也具有借鉴意义。

经过几十年的耐心积累,一份沉甸甸的中国传统音乐录音档案逐渐形成,内容几乎涉及中国音乐的各个层面,包含全国30多个省(区、市)的汉族音乐以及50多个少数民族或文化群体的传统音乐,涵盖民间歌曲、戏曲音乐、曲艺音乐、传统器乐、歌舞音乐等诸多类别。

该档案最大的特点是音乐资料的原始性。几十年中,一批又一批档案采集人员,利用一切机会采录、搜集第一手音乐音响资料。档案所收录的大多是采录对象在非表演状态下完成的现场录音,是他们在原生文化空间里日常生活或特定仪式中的自然“表演”,是最质朴、最本真的表现。

更难得的是,部分民间乐人是首次接受采录,有些甚至是抢救性采录。比如,档案中有大量如阿炳一般闻名于当地却不为外界所知的民间乐人的声音和像《二泉映月》一样流传于民间却一直未被记录的乐曲,以及我们现在已经很难听到和看到的多个乐种、歌种、剧种、曲种的音响资料。

今天人们对阿炳的二胡曲《二泉映月》十分熟悉,但试想一下,如果没有70年前杨荫浏、曹安和等音乐前辈在江苏无锡的采录,不仅我们听不到阿炳演奏《二泉映月》的原始声音,甚至连《二泉映月》可能都无法流传下来。而当时抢救性采录的6首阿炳遗音只是中国传统音乐录音档案中极微小的部分。

中国传统音乐录音档案中有史前时期的贾湖骨笛和陶埙、商代虎纹大磬、先秦时期曾侯乙编钟和信阳长台关一号墓编钟等一批重要出土乐器的原始测音录音,有包括智化寺京音乐等在内的古代遗音,还有根据传世乐谱和相关文献发掘、复原的古代歌曲和器乐曲。这些独特珍贵的音乐历史文化遗存是中华民族音乐文化的根脉和本源,是中国音乐发展的基础。

中国传统音乐录音档案记录了存活于民间的传统音乐形态和音乐表现形式,是蕴含中国音乐文化基因的宝库,也是中国人共同的音乐文化记忆。正如中国艺术研究院音乐研究所原所长、音乐学家黄翔鹏所指出的,中国传统音乐录音档案是“中国音乐文化之火”,随着社会变革和文化演进,中国传统音乐中的某些音乐文化形态和音乐文化事项无形中正发生改变,或逐渐消亡殆尽,但这份档案就像火种一样,保存下大量中国传统音乐,使得我们能够窥见其原来的模样,并一代代传承下去。

由于收录了大量濒危传统音乐的珍贵资料,1997年,中国传统音乐录音档案入选联合国教科文组织“世界的记忆”项目,并被列入第一批《世界记忆名录》。它不仅是中国首个入选该名录的珍贵档案,也是世界上首个入选该名录的音响档案。

与书面记录相比,音响档案记录的内容更加生动、丰富,直接传递出“表演者”在音乐生活中的情绪,映射出当时人们的音乐生活和社会文化之一隅。因此,中国传统音乐录音档案不仅是研究中国传统音乐、探索中国音乐文化基因的重要资料,也为中国历史、民俗、社会文化研究提供了重要佐证。

数字化让传统珍贵音 乐资源可以普惠共享

2022年,为顺应数字化时代发展要求,中国传统音乐录音档案经过二十年的数字化保护和两年多的研发建设后,以数字平台形式发布,将积累了几十年的宝贵音响遗产与学界、社会共享。

为了充分体现中国传统音乐录音档案的独特性,数字平台在基本定位、资源提供、建设理念等多方面进行了创新性探索。

“中国传统音乐录音档案”数字平台以共享共建的开放性服务模式为学术研究、文化传承提供宝贵的第一手学术资源,成为中国目前为数不多的面向全社会乃至全世界开放的公益性音频资源学术平台。

数字平台以提供第一手学术资料为目的,所发布音响均为原始样态,未按照现代录音标准作后期处理,以秉持其学术资料属性,例如保留了采录时自然环境、生活环境的背景声音,报幕,采录前的情况介绍,采录前后的交谈等等。这些所谓“噪音”或音乐本体之外的声音是录音档案的重要组成部分,不但不会对采录的音乐本体内容造成影响,反而突出了资料的原始性,为平台访问者营造出历史的氛围感。

数字平台除了发布音响以及相关著录信息,还将原始录音或转录记录单、数字化记录单等原件照附。带有手稿性质的记录,既保证了信息的完整性和原始性,又可用于资料查核,让访问者从中可以了解到当年采录工作的更多信息。这让该数字平台具有较强的学术档案性质。

数字平台虽然具有突出的学术性,但其服务覆盖面广,且不设门槛,实现了传统文化资源服务的普惠应用和真正意义上的资源共享。平台用户主要有两类,一类是从事文化艺术事业的专业人员,另一类是有文化需求的人民群众。数字平台资源检索策略的设计,在依据资源自身情况的基础上,充分考虑了用户的专业需求。“专题”栏目是数字平台的特殊设计,形式类似专辑,选题多从学术角度拟定,主要根据重要音乐活动和音乐学术事项对资源作系统化整理提取。专业人员可通过“专题”内容勾连史事开展研究,有文化需求的人民群众可在这些具有特殊意义的“专题”引导下进行深度赏析。

数字平台提出共享共建理念,用户在赏听平台资源时,可提出补充信息和完善建议,共同维护,实现资源共建。这一理念的提出,一方面是基于资源的学术性和历史性,另一方面旨在通过这种方式促进用户对资源有更深刻的了解,有助于提升公共文化服务水平。此外,共享共建还有助于激发用户保护传统音乐文化的责任担当,潜移默化推动中国传统音乐文化的传承传播。

“中国传统音乐录音档案”数字平台,利用数字技术赋予这批珍贵档案以新的生命,使其在新时代重新焕发生机和活力。

近日,在“中国传统音乐录音档案”数字平台和“传统音乐档案”App上线两周年之际,又一批珍贵的音响档案资源发布。此次新增节目数据6000余条,包括民间歌曲、曲艺音乐、戏曲音乐等类别,主要涉及唱片和开盘录音带两种录音介质,使数字平台总节目数据量达17000多条。

打开“中国传统音乐录音档案”数字平台,在百花齐放的动态欢迎页后,人们会看到特别为珍贵音乐档案的采集者、提供者和保护者设计的致敬页面,黑白色的实地考察原始影像瞬间激发出人们心底的敬意和感动,这是音乐文化记忆的重温,是音乐文化情感的传递,更是中华优秀传统文化薪火相传的印证。

(作者:邵晓洁,系中国艺术研究院艺术与文献馆副馆长、研究员)

上一版

上一版