高速铁路飞速崛起,航天科技成绩傲人,深海探索勇敢前行,清洁能源创新应用……一个个世人瞩目的工程科技成果,标志着我国工程科技的实力跃升,这背后,是一个群体的卓越贡献和不懈奋斗!

他们就是中国工程院院士。

今年是中国工程院建院30周年。三十而立,院士们表示,要更好发挥国家战略科技力量作用,弘扬科学家精神,引领工程科技创新,加快突破关键核心技术,强化国家高端智库职能,为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国作出新的更大贡献!

不忘初心

打造高水平院士队伍

1994年6月3日,中国工程院正式成立,掀开了我国工程科学技术事业发展的新篇章。

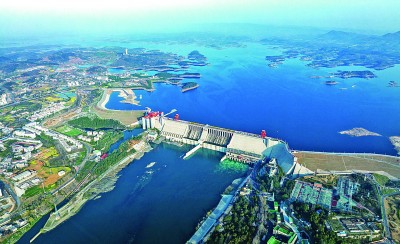

三十载风雨兼程,一曲曲荡气回肠的壮丽凯歌不断奏响:桥梁工程横跨天堑、铁路隧道贯通山川、智能制造谱写崭新篇章、智慧城市绘就宏伟蓝图……这些里程碑式的工程壮举,凝结着工程院院士和工程科技人员的智慧与汗水。

三十年光辉之路,以朱光亚、宋健、徐匡迪、周济四位老院长为代表的历任院领导集体,为中国工程院的创建和发展作出了卓越贡献。一代代院士不忘初心、勇担重任,形成了担当天命、守正扬清、接续创新、顶天立地的一脉相承的精神内核,以钱学森、朱光亚、王大珩、袁隆平、王选等老院士为代表的新中国工程科技事业的奠基者和开拓者,为我国工程科技事业发展建立了不可磨灭的功勋。

“中国工程院发挥国家战略科技力量作用,团结凝聚广大院士打造大国工程、铸就大国重器、攻破关键核心技术,对我国科技事业发展作出了卓越贡献。”中国工程院党组书记、院长李晓红表示。

求木之长者,必固其根本。李晓红说:“中国工程院的初心,始终赓续在为国选才的光荣使命之中。我们会把好入门关口,以重大贡献、学术水平、道德操守为准绳,打造出一支高水平高质量院士队伍。”

“坚守院士称号的学术性、荣誉性、纯洁性,核心是要弘扬科学家精神,真正做到心系祖国和人民。”来自机械与运载工程学部的张军院士表达了自己的心声。

家国情怀

国家需要就是攻关方向

“三十年来,聚焦国家战略所需领域奋力攻关,广大院士在重大工程、重大科研任务、重大科技基础设施建设中发挥了关键作用。”李晓红说,中国工程院的优秀传统体现在报国为民的家国情怀之中。

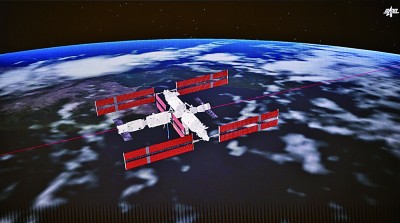

大国工程振奋人心,“神舟”飞天、“嫦娥”奔月、南水北调、中国高铁、青藏铁路、特高压输电等重大工程的成功实施,为国家的经济社会高质量发展作出了重要贡献。

化工、冶金与材料工程学部谭天伟院士说:“聚焦国家需要,我们要发挥院士的作用,在新的工艺、新的装备、新的关键材料上取得一系列重大突破。”

心怀国之大者,心系民之所需。“国家的能源安全就是能源与矿业工程学部院士们的天命。为国家的能源安全、能源资源安全,特别是稀有金属资源、稀有矿产资源的安全,我们要做好战略咨询工作。”来自能源与矿业工程学部的周守为院士表示,要从国家急迫需要和长远需求出发,加强“卡脖子”技术攻关,力争在重要领域取得更多原创性突破。

“30年来,中国工程院的担当,深深融入在顶天立地的决策支撑之中。”据李晓红介绍,围绕国家重大战略需求和国计民生重大问题,中国工程院强化科技战略咨询,开展了水资源、京津冀协同发展、制造强国、交通强国、航天强国、能源安全、碳达峰碳中和、人工智能等数百个战略咨询研究项目,为国家重大战略决策提供了有力的支撑。

面向世界

不断贡献中国智慧

志合者,不以山海为远。李晓红表示:“我们努力把握世界科技发展大势,开展国际科技交流合作,着力打造高端学术平台,围绕重大议题不断发出中国声音、贡献中国智慧、提出中国方案。”

中国工程院党组成员、副院长王辰院士说,中国的科技高峰要在国际科学和技术的高原上才能产生,因此要着力加强国际交流和合作;同时要以新的方式、新的形势因应国际形势变化,为建设世界科技强国作出新的更大贡献。

医药卫生学部张伯礼院士说,在重大新药创制、医药卫生领域,要未雨绸缪,加快突破关键核心技术,特别是在疫苗研发、新药研制、高端仪器研发等方面,为百姓健康提供有力的保障。

“如果不到一线去发现不了问题,只有发现问题才能找到新的灵感。对于我们来说,今年是新的起点,有新的要求和新的努力方向。”土木、水利与建筑工程学部聂建国院士说。

工程科技是推动人类社会发展的重要引擎,中国工程院院士们表示,将牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇,奋力抢占科技制高点,更好服务新质生产力发展,在为高水平科技自立自强而奋斗的进程中争当排头兵!

(本报记者 金振娅 李春剑)

上一版

上一版