古代称选诗文的工作为“操选政”。南朝的萧统是中国历史上“操选政”最早也是影响最大的,其编选的《文选》(又称《昭明文选》)是隋唐之后读书人必备之案头书。唐代以后形成一种专门之学——“文选学”。在少数几个因为一本书或一个作家而形成的专门之学里面,“文选学”是影响较大的,且名播海内外。同时,《文选》也引发了一系列话题,诸如何人选、选什么、因何选、《文选》理与《文选》范式等,本次讲座我们结合前人研究,为大家作一简要梳理。

一人之选,还是多人之选?

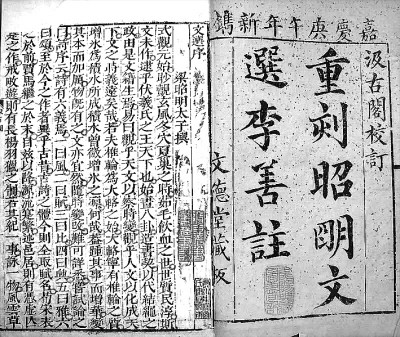

后世对《文选》讨论的话题很多,其中一个重要问题是:《文选》的实际编选者是谁?

后世称为“昭明太子”的萧统在《文选序》中解释说:

余监抚余闲,居多暇日,历观文囿,泛览辞林,未尝不心游目想,移晷忘倦。自姬汉以来,眇焉悠邈,时更七代,数逾千祀。词人才子,则名溢于缥囊;飞文染翰,则卷盈乎缃帙。

根据萧统的说法,他监国抚军期间日多闲暇,于是历览世代文辞,游心忘倦。如果此段话属实,《文选》无疑是萧统亲力亲为完成的。但是,后人考虑到历史上类似书籍的编撰惯例、萧统当时的身份地位以及《文选》涉及面非常广等因素,推定《文选》非一人所编。如明代李焕章在《昭明文选序》中说:

富贵人多集众为书,而自署其姓名,如吕不韦聚当世名士著《八览》,号《吕览》;曹瞒诗皆陈琳、王粲、应璩、应玚、刘桢、杨修、阮瑀之徒所作。在吕不韦、曹瞒,所谓利以诱之,势而夺之;在其诸幕下者,所谓谄以奉之,媚以献之。呜呼,尚可以言文事哉!从来权臣柄国,多盗文名,人亦多夸其手笔。若唐之李德裕,宋之寇准,明之张居正,谓其所自著与贫贱寒士不同,乃皆其贫贱寒士为之,德裕、寇准、居正窃为己有耳。至于昭明,而尤有所惑也。昭明好读书,观其所属《陶渊明诗序》,亶亶动人,似不同于吕不韦、曹瞒,亦非德裕、寇准、居正之可比及。阅杨升痷《新语》,昭明当日合十人刘孝威、庾肩吾、徐昉、江伯操、孔敬通、惠子悦、徐陵、王囿、孔烁、鲍至,谓之“高斋十学士”,居文选楼,共操选政。唐六臣注之,诸家鉴之定之。或谓昭明心力、目力、手力所成,讵知坐而享其名,与诸富贵人无异也?

李焕章的结论是推论而成——古之他人如此编书,昭明太子自然也是如此完成《文选》。但是这样的推论,是有问题的。昭明太子跟吕不韦、曹操等掌权者“利以诱之,势而夺之”有明显差别,萧统从小受过严格的文化传统教育:“太子生而聪叡,三岁受《孝经》《论语》,五岁遍读《五经》,悉能讽诵。”又:“太子美姿貌,善举止。读书数行并下,过目皆忆。每游宴祖道,赋诗至十数韵。或命作剧韵赋之,皆属思便成,无所点易。”又:“太子亦崇信三宝,遍览众经……招引名僧,谈论不绝。”(《梁书·昭明太子传》)从史料来看,萧统对传统文献非常熟悉,从其能够快速赋诗的表现来看,萧统对当时流行的诗赋也比较熟悉,对当时大量东传的佛经也有较多了解。无论从个人的能力还是兴趣角度来看,萧统是《文选》编选全过程的主持者和决策者,这个判断应是没有问题的。

同时我们也要看到,昭明太子喜欢招贤纳士,他身边也的确有许多才学之士。史载,昭明太子“引纳才学之士,赏爱无倦。恒自讨论篇籍,或与学士商榷古今,闲则继以文章著述,率以为常。于时东宫有书几三万卷,名才并集,文学之盛,晋、宋以来未之有也”(《梁书·昭明太子传》)。经常跟昭明太子商榷古今、谈诗论文的主要有刘孝绰、徐勉、周舍、陆襄、明山宾、朱异等人。又据《南史·王锡传》载:“再迁太子洗马,时昭明太子尚幼,武帝敕锡与秘书郎张缵,使入宫,不限日数,与太子游狎,情兼师友;又陆倕、张率、谢举、王规、王筠、刘孝绰、到洽、张缅为学士,十人尽一时之选。”这些人常与昭明太子游玩,情同师友,应该也参与了《文选》的编选工作。同时期活动的文学理论家刘勰也应协助过《文选》的编选工作,因为他曾“兼东宫通事舍人”,而且萧统“深爱接之”(《梁书·刘勰传》)。《文心雕龙》和《文选》的文章观念有许多相通之处,也是这方面的有力佐证。

中国社会科学院学部委员刘跃进先生认为,《文选》“最有可能的主编者是刘孝绰和王筠,尤以刘孝绰为最”(《〈文选〉学丛稿》)。其主要文献依据是《文镜秘府论》和《梁书》:“梁昭明太子萧统与刘孝绰等撰集《文选》,自谓毕乎天地,悬诸日月。”(《文镜秘府论·南卷·集论》)“时昭明太子好士爱文,孝绰与陈郡殷芸、吴郡陆倕、琅玡王筠、彭城到洽等,同见宾礼。太子起乐贤堂,乃使画工先图孝绰焉。太子文章繁富,群才咸欲撰录,太子独使孝绰集而序之。”(《梁书·刘孝绰传》)刘跃进先生依据的文献距离《文选》成书年代较近,更为可靠。日本学者清水凯夫认为,《文选》系刘孝绰独立编撰。此说比“萧统独立编选”说,面临更多需要解释的问题,因此目前大部分学者并不同意此说。

关于《文选》的编撰时间,据刘跃进先生考证推论:“正当是在刘孝绰重回东宫任太子仆的时期,亦即大通元年至大通二年间(527—528年)。”(《〈文选〉学丛稿》)此说比较稳妥,学界尚无疑议。

从目前“文选学”研究成果来看,昭明太子萧统是《文选》选文范围、选文标准的制定者,是编选全过程的主持者,是文章选目和书稿的最后定稿者。其他几个参与者推测为编选过程中的书目提供者、参与商议者和抄录者。

何以选,何以不选?

《文选》30卷,收录从先秦到南朝齐梁年间的诗文764首(篇),分37种文体:赋、诗、骚、七、诏、册、令、教、策文、表、上书、启、弹事、笺、奏记、书、檄、对问、设论、辞、序、颂、赞、符命、史论、史述赞、论、连珠、箴、铭、诔、哀、碑文、墓志、行状、吊文、祭文等,其中赋和诗占比最大。涉及面如此广泛,体量如此庞大,难免挂一漏万、百密一疏。有些作品为什么入选?有些作品为什么不入选?这也是文论史上争论不休的话题。

萧统根据什么标准来选文定篇呢?面对前代浩繁巨量又良莠不齐的作品,萧统要“略其芜秽,集其清英”,这是萧统选编《文选》的学术目标,为了实现这个目标,必须有相应的选文标准。

萧统认为,四类书籍不在选取范围。一是圣贤之作,与日月同辉,不能“剪截”。二是诸子之作,“以立意为宗,不以能文为本”,故“略诸”。三是贤人、忠臣、谋夫、辩士之言辞,虽然是一时佳话,千古美谈,但因“繁博”“事异”而“不取”。四是史书,跟他所说的“篇翰”不同,故也不在择取之列。只有那些“综缉辞采”“错比文华”“事出于沉思,义归乎翰藻”的“篇什”,才在选择范围。

但是在实际操作中,这个标准实际很难贯彻。正如宋代唐士耻《灵岩集》中所说:

载念辞华之作,由屈骚而下,浩若烟海,杂然并陈,遴择之功弗加,则黑白甘苦,混尔一区,孰取孰舍?虽皓首穷年,曷克殚究?后学来者,何所矜式。是用极耳目之广,尽权衡之公,拔其尤殊,成一编之书,凡三十卷,诏诸不朽,不可无述也。二气絪缊,太和保合,灵而人,秀而文,经纶乎事业,发挥乎天人,崇庳间陈,醇驳互见,未易一概言也。绩学种文之士,偿将淹今古而观之,则必有去取焉,有褒贬焉,有明而无厚也,有决而非同也。海纳川涵,盖所未暇。而采摘孔翠,拔擢犀象,吾亦于其善者而已。

前代著述“浩若烟海,杂然并陈”,但《文选》又必须有取舍,此“遴择之功”可谓难焉。正因如此,《文选》的某些取舍也招来了后世不少争议。焦点主要集中在苏武、李陵、陶渊明等人诗文以及《兰亭集序》等方面。

北宋文豪苏轼曾多次表达对《文选》的不满意:“梁萧统集《文选》,世以为工。以轼观之,拙于文而陋于识者,莫统若也。宋玉赋《高唐》《神女》,其初略陈梦之因,如子虚、亡是公等相与问答,皆赋矣。而统谓之叙,此与儿童之见何异?李陵、苏武赠别长安,而诗有‘江汉’之语。及陵与武书,词句儇浅,正齐梁间小儿所拟作,决非西汉文。而统不悟。刘子玄独知之。”(《答刘沔都曹书》,见《苏轼文集》)苏轼认为,萧统“拙于文而陋于识”,竟然谓宋玉《高唐》《神女》两篇赋为叙,所谓苏武、李陵的诗明明是伪诗却被收入《文选》。刘子玄即刘知几,其《史通·杂说》评论说:“《李陵集》中有《与苏武书》,辞采壮丽,音句流靡。观其文体,不类西汉人,殆后来所为,假称陵作也。”关于李陵诗,在刘知几之前,刘勰也有疑问:“至成帝品录,三百余篇,朝章国采,亦云周备;而辞人遗翰,莫见五言,所以李陵班婕妤,见疑于后代也。”(《文心雕龙·明诗篇》)不过,刘勰对这些内容只是表示存疑,并没有彻底否定。苏轼则认为所谓的李陵、苏武诗是伪诗,不应入选《文选》。苏轼还批评《文选》说:“舟中读《文选》,恨其编次无法,去取失当。齐、梁文章衰陋,而萧统尤为卑弱,《文选引》,斯可见矣。如李陵、苏武五言,皆伪而不能去。观《渊明集》,可喜者甚多,而独取数首。以知其余人忽遗甚多矣。渊明《闲情赋》,正所谓《国风》好色而不淫,正使不及《周南》,与屈、宋所陈何异。而统乃讥之,此乃小儿强作解事者!”(《题文选》,见《苏轼文集》卷六七)萧统《陶渊明文集序》:“白璧微瑕者,惟在《闲情》一赋。”“卒无讽谏,何足摇其笔端。”苏轼是陶渊明的“粉丝”,称陶诗“质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人,皆莫及也。”(《与苏辙书》)不仅苏轼,宋代学人多推崇陶渊明,在他们看来,陶诗陶文完美无瑕,所以对萧统的“白璧微瑕”之论颇有意见。如宋代葛胜仲就说:“昭明太子指《闲情》一赋为白璧微瑕,且谓亡作可也。审尔,则诗人之变风、楚人之《离骚》皆可删矣。晋孝武末途沉湎酒色,何知非讽刺上耶?其序云:张衡作《定情赋》、蔡邕作《静情赋》,皆有助于讽谏,缀文之士奕代继作……其后如陆机之《闲怀》、袁淑之《整情》,皆佳笔也。谢惠连亦尝作百许字,未就而卒,词人深以为恨。使渊明此赋果可无作,则《登徒》《长门》《高唐》《神女》等赋,统何为著之于《选》耶?”(《丹阳集》卷八)苏轼、葛胜仲是宋代学人推崇陶渊明的典型代表。

虽然与宋人的评价有差别,但是在《文选》成书的南朝时期,萧统其实是较早对陶渊明有同情之理解的,同时代大部分评论家对陶渊明诗文的评价并不高,如钟嵘《诗品》将陶诗列为中品,刘勰《文心雕龙》提到了此前大部分作家作品,却对陶渊明只字不提。这是南朝时期审美观念、价值观念的反映,这样的时代风气不是哪个批评家理论家个人所能扭转的,所以,我们对萧统也不应过于苛严。明代郭子章对此评论说:“昭明责备之意,望陶以圣贤,而东坡止以屈、宋望陶,屈犹可言,宋则非陶所愿学者。东坡一生不喜《文选》,故不喜昭明。”(《豫章诗话》卷一)这番话说得是比较中肯的。

王羲之《兰亭集序》被后世视为千古名文,但它也未入选《文选》。对此,历代学者尝试从各方面去找原因。从编著角度来说,有的学者认为萧统等人可能是没有看到这篇文章,如宋代王观国认为,《兰亭集序》之所以未入选《文选》,是萧统“抡访未尽”,即没有看到。还有学者认为,萧统等人是不认可这篇文章的,如明代李焕章说:“《兰亭序》之不入《文选》,必其十人中有不善于右军。”(《明文选序》)从文章本身来说,有人认为《兰亭集序》本身存在瑕疵,主要有两处,一处是“天朗气清”,这是秋天的天气,不能用来形容春天;二是“管弦丝竹”,有重复的语病。宋代王得臣认为:“王羲之《兰亭三日序》,世言昭明不以入《文选》者,以其‘天朗气清’。或曰,《楚辞》‘秋之为气也’‘天高而气清’,似非清明之时。然‘管弦丝竹’之病,语衍而复,为逸少之累矣。”(《麈史》卷中《论文》)围绕这两处,学者们多有辨析。宋代王观国说:“观国详《序》中语皆不悖理……前人雄丽之文,不在《选》者甚多,岂唯《兰亭》而已哉!若据或者之谓,则《易传》言‘润之以风雨’,不当以风雨为润矣。宋玉赋曰:‘岂能料天地之高哉!’不当谓地为高矣。《后汉》杨厚疏论‘耳目不明’,不当谓耳为明矣。或者之谓,不攻自破。”(《学林》卷八)王观国认为《兰亭集序》没有语病,所谓语病是“或者之谓”,是推想而已。理由是类似用法在前代文章中也有出现,并未被视为语病,独《兰序集序》如此表述却被视为语病?单就天气来说,春天也有“天朗气清”的日子,这是生活常识。宋代王楙就认为:“安可谓春间无‘天朗气清’之时?右军此笔,盖直述一时真率之会趣耳。修禊之际,适值天宇澄霁,神高气爽之时,右军亦不可得而隐,非如今人缀缉文词,强为春间华丽之语以图美观。然则其文之不入《选》,往往搜罗不及,非固遗之也。”(《野客丛书》卷一)宋代叶大庆也说:“自古以清明为三月节,则是时天气固清明矣。而《宣纪》神爵元年三月诏曰:‘天气清静,神鱼舞河。’然则所谓‘天朗气清’何足为病!”(《考古质疑》卷五)王楙、叶大庆等人的观点是,认定“天朗气清”只能是秋天天气,这是违背基本的生活常识的。关于“管弦丝竹”,宋代吴曾说:“予考《汉书·张禹传》云:‘后堂理丝竹筦弦。’乃知右军承《汉书》之误。”(《能改斋漫录》卷一〇)宋代王楙则曰:“但谓右军承《汉书》误,此说为谬耳,《汉书》之语岂误耶!”(《野客丛书》卷一)吴曾认为,《汉书》就有“丝竹筦弦”之语,要说语病也是《汉书》病在前。王楙则认为,既然《汉书》之说被认为没有语病,《兰亭集序》当然也不能说有语病。

编选一部诗文集,既体现编选者的审美观念,也呈现出时代风尚。如宋代孙复说:“《文选》者,多晋宋齐梁间文人靡薄之作。”(《孙明复小集》)明代许学夷:“梁《昭明文选》,自战国以至齐梁。凡骚、赋、诗、文靡不采录,唐宋以来,世相宗尚。而诗则多于汉人乐府失之,又子建、渊明选录者少,而士衡、灵运选录最多,终是六朝人意见。”(《诗源辩体》卷三十六)《文选》毕竟产生于六朝,它也打上了时代的烙印。宋代张戒评《文选》“所失虽多,所得不少”(《岁寒堂诗话》卷上)。明代田汝成也说:“《文选》一书,譬之园林也,怪石蟠松也,奇花异卉,以延赏适而已,楩楠豫章,非所植也。又譬则散乐焉,吴趋楚舞,擫管弹丝,以娱眺听而已,而一唱三叹,以雅以南,非所陈也。述作之旨,机轴存焉,执是而求,则群疑可释矣。”(《汉文选序》)《文选》毕竟保存了秦汉以来的众多文章,辑录之功至伟。我们既要认识到《文选》的不足,也不应以后人的眼光去苛求古人。

《文选》理与《文选》范式

后世学者在学习、阐释、传播《文选》的过程中,提出了不少有意思的问题,“《文选》理”就是其中之一。《文选》开创的选文范式为后世所效仿,同样也引发了诸多争议。

(一)《文选》理

杜甫有诗曰:“熟精《文选》理,休觅彩衣轻。”(《宗武生日》)杜甫所说的“《文选》理”,到底是什么呢?杜甫没有明确,后世论者各有立场、各有角度、各有分说。

明代朱弥鍗说:“道在六经,散寓群籍,乃务旁搜博览,深造而自得之。厥后始得梁昭明太子所选秦汉魏晋以来诸名公之文,玩其辞旨,揆之经,与道吻合无间。”(《跋重刊文选后》)在朱弥鍗看来,《文选》之理通六经之道。但是萧统曾明确表示,经书是不入选《文选》的,所以朱弥鍗的观点前提并不成立。

同样是对于“《文选》理”,清代郎梅谿和王士祯有三段对话:

问:萧《选》一书,唐人奉为鸿宝。杜诗云:“熟精《文选》理。”请问其“理”安在?

答:唐人尚《文选》学。李善注《文选》最善,其学本于曹宪,此其昉也。杜诗云云,亦是尔时风气。至韩退之出,则风气大变矣。苏子瞻极斥昭明,至以为“小儿强作解事”,亦风气递嬗使然。然《文选》学终不可废,而五言诗尤为正始,犹方圆之规矩也。“理”字似不必深求其解。(《诗问》卷一)

又同一问。

答:文之有选,自萧维摩始也。彼其括综百家,驰骋千载,弥纶天地,缠络万品,撮道艺之英华,搜群言之隐颐,义以汇举,事以群分。所谓“略其芜秽,掔其精英”,“事出于沉思,义归于翰藻”,观其自序,思过半矣。少陵所云熟精其“理”者,亦约略之言。盖唐人犹有六朝余习,故以《文选》为论衡枕秘,举世咸尚此编,非必如宋人所云“理”也。(《诗问》卷二)

又同一问。

答:夫《文选》一书,数逾千祀,时更七朝。楚国词人,御兰芬于绝代;汉朝才子,综鞶帨于遥年。虚玄流正始之音,气质驰建安之体。长离北度,腾雅咏于圭阴;化马东骛,煽风流于江左。诚中叶之词林,前修之笔海也。然而声音之道,莫不有理,阐理敷词,成于意兴。严沧浪云:“南朝人尚词而病于理,宋人尚理而病于意兴,唐人尚意兴而理在其中。”善读者三复乃词,周知秘旨。目无全文,心无留义。体各不同,理实一致。采其精华,皆成本领。故杨载曰:“取材于《选》,效法于唐。”马伯庸曰:“枕籍《骚》《选》,死生李、杜。”又昔人曰:“《文选》烂,秀才半。”皆少陵“熟精《文选》理”之义也。(《诗问》卷三)

王士祯认为,杜甫所谓“《文选》理”只是一个大致说法,不必深究,但可以肯定的是,它绝对不是宋明理学家们所谓的“理”。王士祯同时指出,“声音之道”皆有理,文体不同,其理相通,“阐理敷词,成于意兴”。王士祯是从其“神韵说”的诗学观念出发来阐释《文选》理的。

清代卢元昌说:“愚以世人徒舍其辞,未精其理,公曰精其理,直欲弃糟粕,取神明,即昭明‘略芜秽,集精英’意。”(《杜诗阐》卷一四)卢元昌认为,“《文选》理”就是《文选》的精华。清代黄子云的主张也近似:“昭明材本平庸,诗亦闇劣,观其选本,多所未协。如机、云兄弟,休文、安仁之徒,警策者绝少,而采录几无遗漏;若文姬《悲愤》、太冲《娇女》诸篇,反弃而不取。具识力者,自必有定论。故子美云:‘熟精《文选》理。’‘精’者,明察之谓;‘理’有是是非非之别;其意盖教人熟察而去就其是非也。苟无异同,曷不曰‘《文选》句’而曰‘《文选》理’乎?后来者闻子美有是言,不揆其义,尽皆目之为禁脔,黑白于是乎混淆,而胸臆无所持循矣。”(《野鸿诗的》)这一观点的依据是,《文选》所选诗文也未必尽善尽美,未必都是精品佳作,所以要区分判别。

清代翁方纲认为:“理者,治玉也,字从玉,从里声,其在于人则肌理也,其在于乐则条理也。《易》曰‘君子以言有物’,理之本也,又曰‘言有序’,理之经也。天下未有舍理而言文者。”(《杜诗熟精文选理理字说》,《复初斋文集》卷一〇)翁方纲诗学主张“肌理说”,他阐释杜甫所谓“《文选》理”,正是为其诗学观念“肌理说”张目。

(二)《文选》范式

明代田汝成说:“自唐以来,文章者家视为标准,鸿儒硕学罔不取材,可谓总七代之英灵,流万古之膏馥矣……迩来更有《文选增定》《广文选》诸编,自附于统。”(《汉文选序》)明代王云凤也说:“宋西山真氏集古人诗文作《文章正宗》,盖为专攻文词者设,与昭明《文选》、姚铉《文粹》用心无异。”(《书德华文章正宗辩后(节录)》)真氏即真希元,编有《文章正宗》。田汝成、王云凤的话在某种程度上可以证明,《文选》已成为一种选文范式,为后世诗文选集参照模仿。后世有《唐文粹》《宋文鉴》《续文选》《广文选》《广广文选》等文集,明显是受萧统《文选》“选政”思路的影响。与《文选》一样,这些文集也引发诸多争议。

我们就以《河岳英灵集》为例,殷璠在《河岳英灵集序》说:“梁昭明太子撰《文选》,后相效著述者十余家,咸自称尽善。高听之士,或未全许。”从序文可知,殷璠明显受到《文选》“选政”思路的影响,也正如《文选》受到一些择拣不精的非议一样,后人对《河岳英灵集》也有同样的议论。其中,大家讨论最多的问题是,此集竟然没有选杜甫的诗。对其中缘由的讨论不少,其中一个说法是,殷璠选诗时,杜甫最好的诗还没有出来。然而事实是,据傅璇琮、王运熙等人考证,殷璠选诗最迟至天宝十二载。杜甫这一年已经42岁,其《望岳》《房兵曹胡马》等作品已经给杜甫带来了不小的声名。卢燕新引宋代姚宽《西溪丛语》卷上云:“殷璠为《河岳英灵集》,不载杜甫诗”是“有意也”。也就是说,杜诗不入《河岳英灵集》,就其根本原因来说,是杜诗不符合殷璠的“神来、气来、情来”选诗标准。卢燕新以实例证明之:“最值得关注的是,杜甫有《同诸公登慈恩寺塔》,‘诸公’为岑参、高适、储光羲、薛据。遗憾的是,诸人中,唯杜甫诗未入选《河岳英灵集》。”卢燕新的结论是,殷璠“未将杜甫纳入审美视域”,其推论是很有道理的。

宋代郭思说:“今人不为诗则已,苟为诗,则《文选》不可不熟也。《文选》是文章祖宗,自两汉而下,至魏、晋、宋、齐,精者斯采,萃而成编,则为文章者,焉得不尚《文选》也。”(《苕溪渔隐丛话》前集卷九引《瑶溪集》)清代蒋先庚评《文选》“诚艺苑之瑶林,文坛之武库也”(《重订六臣文选叙》)。

《文选》成书至今已近一千五百年。作为中古时期的重要诗文选本,《文选》为后世保存了许多重要文献,其“以选代评”的选政范式也呈现了一定的价值判断和审美观念,在中国文论史上具有重要的标识性意义。

(本文原稿系作者在中国《文选》学研究会第十四届年会暨先唐文学国际研讨会上的发言,经删节修订)

上一版

上一版