考古学者为大众撰写的书,带有深深的行业烙印。有时候,我们将其称为一种“职业病”,或者说是一种情绪。研究史前考古学的学者痴迷于将文明起源不断往前推进,努力找到文明发源更加久远的证据。研究历史的考古学者将出土文物与文献对照,以“证经补史”。如果看到文献中的记载能在考古发掘中变成“现实”,那真是一件很有成就感的事情。通过文字将这种考古带来的欣喜传递给读者,也算是喜悦之情的释放。

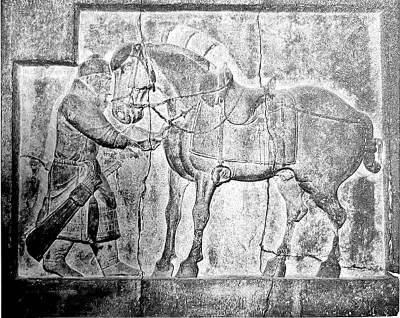

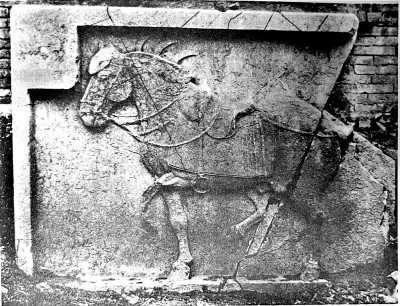

除此之外,还有一种职业情感。“西北望长安,可怜无数山。”站在美国宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆收藏的昭陵二骏石刻前面,这句诗很自然地浮现在中国国家博物馆研究馆员霍宏伟的脑海中。无论是文物考古工作者,还是普通的中国游客,站在这里的人,此时都不约而同地共情了。众所周知,这里的二骏和现藏于中国西安碑林博物馆的四骏分隔两地,而这也仅仅是一个多世纪之前中国国宝流失的片段而已。

自从踏入这个行业,霍宏伟似乎就与海外流失文物结下了不解之缘。在大学期间修“洛阳文物志”课程时,他的心灵就被民国时期金村战国大墓和龙门石窟文物严重被盗的史实深深刺痛。后来在国家博物馆工作,他有更多机会接触到各种国宝。特别是在宾大访学期间,宾大博物馆藏昭陵二骏和佛造像更进一步刺激他开展这方面的研究。2013年参与国博主持《海外藏中国古代文物精粹》大型丛书的编纂工作,更令他拓宽了视野,也使他有机会了解到大量海外馆藏中国文物的细节和背景。2018年,圆明园旧藏青铜器“虎瑩”回国,成为当年文博界最重要的事情之一。作为国家博物馆工作人员,霍宏伟参与此事,个中经历,激动人心。几次“机缘巧合”,无不是推动他写作《望长安》一书的重要契机。

考古人有自己讲述文物的方式方法、写作技巧和价值观念。他们对文物的观察与普通大众不同,与收藏家更不同。最大的差别,就是考古学者重视文物出土的情境。这也是他们对盗墓深恶痛绝的原因之一。文物脱离埋藏环境,丧失了大量的学术信息,给历史的复原造成很大困难。流失海外的文物,很难留有完整的原始埋藏信息。对此,学者一方面感到非常遗憾,另一方面也激起了研究和求知的欲望。《望长安》一书中的《谁是刘庭训?》一文,就是抽丝剥茧的绝佳案例。大英博物馆藏有一组唐代三彩俑,它们的来源扑朔迷离。用大英博物馆中国馆馆长自己的话说,这件三彩俑的神秘可对标“蒙娜丽莎画像之于卢浮宫”。以往有学者认为,它出土于洛阳唐代“刘廷荀”墓。霍宏伟经过考证,找到了现藏于开封市博物馆的刘庭训墓志石,由此确定了这些三彩俑陪葬的墓主人真实身份为“刘庭训”。在这块墓志石上,清晰地记述了唐代忠武将军刘庭训曲折一生的传奇经历。这些三彩俑与墓志曾经埋藏在一起,而今天相隔万里,令人唏嘘。

追溯原始环境的理念,在《昭陵石马夜空嘶》一文中有更加详细具体的展现。这篇文章中的霍宏伟像一个侦探,一步步追溯两匹石马从陕西九嵕山到美国宾大的流失过程:自陕西礼泉县九嵕山昭陵北司马门至西安城内的旧督府(南院),从西安南院到北京永宝斋;从北京到美国纽约大都会艺术博物馆仓库,再到费城宾夕法尼亚大学博物馆。空间之变,反映时间之变,也映衬着历史的盛衰之变。昭陵两骏命运波折,亦可视作大唐盛世到民国乱世转变的缩影。此文另一亮点,是对2002—2003年昭陵北司马门遗址考古发掘材料的引用。这种考古情境的使用,只有实际参与过发掘的人才会掌握和特别珍视。出土的六骏石座提供了昭陵六骏初唐原生环境和明清次生环境。考古场景为我们还原了流失海外昭陵两骏的历史现场,解决了六骏中“青骓”与“什伐赤”的定名悬案。北宋《昭陵陆骏》石碑上的刻画和马赞是对六骏石刻原始位置的客观记录。1907年法国人沙畹拍摄的昭陵六骏照片是明清次生环境中六骏石刻的排序情况,那时六骏的明清石基座与唐代石基座已不在同一位置,因此西安碑林博物馆中“青骓”与“什伐赤”两骏名称应该互换。

离家的国宝,如今陈列在国外知名博物馆中。我们要看到它们,似乎也不是难事。一个多世纪以来,国外学者也对它们进行研究。从某种角度看,作为人类文明的遗产,好像放在哪里、被谁研究都一样。事实果真如此吗?该书中记录的大英博物馆中陈列的一件银盒,就是中国学者学术研究话语权的很好见证。这件宋代银盒在民国时期被北京的青铜器修复师贾玉波收藏,至迟在20世纪40年代流落海外。1968年,由沃尔特·赛德威克夫人遗赠大英博物馆,大英陈列时定名为“银盒”。霍宏伟经过研究考证,认为其应为“银镜奁”,用于盛放铜镜,且制作年代应在北宋晚期。他进一步考证,盖子上的图案为“薛媛对镜自图其形”的场景,讲述一段唐代女子的故事。2017年3月,霍宏伟通过电子邮件,将上述研究结果告知大英博物馆中国馆馆长霍吉淑。当时大英博物馆正在着手重新布展中国馆,于是决定更改陈列名称。2018年11月,霍宏伟在大英博物馆看到了这件镜奁,发现展品名称已更换,而且旁边还搭配了铜镜和宋代《妆靓仕女图》的复制品。可见,他的研究不仅直接改变了英国学者对这件银盒的看法,甚至影响了展陈方式,进一步彰显了在研究海外藏中国文物方面,中国学者本该拥有无可置疑的话语权。

望长安,念洛阳。与昭陵二骏令国人唏嘘不已相对照的,恐非洛阳金村大墓不可。卢芹斋和怀履光,是中国文物史上不可不提及的两个人。霍宏伟在《怀履光去过金村吗?》一文中,以1928年一场大雨开场,揭开金村大墓文物流失的过程。正如标题所示,怀履光到底有没有去过金村,他在金村文物盗卖中扮演了什么角色,以往很多学者也进行过研究分析。这篇文章对历史文献和相关研究进行了梳理考证,还原了金村文物发现—盗掘—买卖—收藏的流传数据链。作者在文中化身侦探,对盗掘起止、人员构成、文物买卖渠道甚至怀履光的行动路线都进行了身临其境般的描写。

往者已逝,来者可追。特殊年代文物流失,带给国人的遗憾和伤痛,需要长期的修复。但是我们也可以看到,随着国力强盛,政府部门和学者不断努力,离家的国宝也在慢慢回归家园。近年来,国家文物局通过多种渠道不断探索追回流失文物的方法和途径,逐步建立综合使用外交斡旋、协商谈判、执法合作、司法诉讼等方式的流失文物追索返还工作模式。据不完全统计,已有30余批次、近4000件套流失海外文物回归,其中包括我们熟知的圆明园鼠首兔首、秦公晋侯青铜器、大堡子山金饰片等,霍宏伟也亲自参与了迎接圆明园虎瑩回国的过程。在追索国宝的过程中,我们看到国内博物馆发挥的重要作用。此外,像《望长安》这样的著作,不仅是学者学术研究的呈现,而且是对广大文博爱好者进行知识普及的成果,更是流失文物在精神上回归国家的形式之一。

(作者:曹明明,系生活·读书·新知 三联书店编辑)

上一版

上一版