【读书者说】

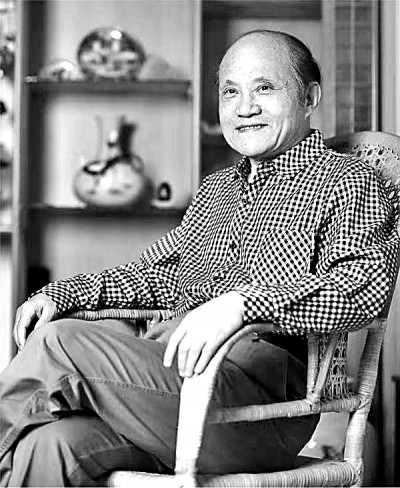

2023年7月4日,接到商务印书馆责编鲍海燕老师的电话,言及先师冯天瑜先生的遗著《周制与秦制》(以下简称《周制》)清样稿不日可寄到武汉大学。两天后,我在办公室收到清样,不禁一阵心酸惆怅。此书的出版,既是为先师自20世纪80年代开始的中华文化史研究的学术轨迹画上句号,同时又在其身后开启了关于从文化史到制度史研究的另一个“阀门”,视为先师学术生涯中的又一里程碑,未尝不可。2024年3月,该书终于由商务印书馆付梓发行,只可惜先师已于2023年1月12日驾鹤道山,未能亲见此书的面世,实是为先师生前遗憾之一。

《周制》一书是先师晚年倾尽心力之作。此书从动笔到结稿,前后历时3年有余。2022年12月8日我陪送先师入住湖北省人民医院时,他仍将初稿携带到病房,拟予以继续修订。惜天不假年,未能以先师心目中最“满意”的一稿面貌面世。犹记得先师在世时曾对我有言:“这是我这一辈子最在意的一本书,也是最后一本书。”

我收到《周制》的清样稿并开始审读校对,其间夹杂一些琐事,前后历经一月有余,但也主要是将先师生前业已完成的手校稿内容,誊写到三校稿上(大部分校对工作是由同门杨华教授鼎力完成)。适逢此书面世之际,作为“第一个读者”,我不禁掩卷怅然,借此谈谈个人的读后所感。

提供一个制度文化史的宏大解释框架

对于我们这些20世纪60年代出生、80年代上大学的这一批人来说,鸦片战争之前的中国,是一个封建社会;新中国成立之前的中国,是一个半殖民地半封建社会,这个观点和逻辑是如此深入人心,以至于今天我们看到“封建社会”四个字,不用交代任何背景,就会本能地联想到古代和近代中国,将其自动与“保守封闭落后反动”画上等号。张广智教授认为:“在学界,称秦至清2000余年为封建社会的‘泛化封建观’,在20世纪30年代定型以来,已经发展为一种‘主流话语’,以致人们沿用而不辨,习焉而不察,俨然成了一则充满半是迷信半是荒诞的‘现代寓言’。”

早在20世纪80年代末期,先师就对套用“单线直进”式的“社会五形态”框架来解释中国历史现象的学术主流话语提出疑问。1991年上半年,我在湖北大学中国思想文化史研究所攻读硕士研究生。该所为先师首创,我们是第一届硕士研究生。对于先师当时在湖北大学中国思想文化史研究所小教室上课的情景,至今仍然历历在目。先师在为我们硕士班讲授《中华文化史》专题时,就明确提出当前学界把秦至清2000余年的中国社会习称“封建社会”,是对“封建”概念的误读,应该是“宗法专制社会”或者“宗法地主专制社会”。多年后回想,先师此时业已开始反思“泛封建化”史观以解释中国社会形态的科学性问题。

1990年先师在上海人民出版社出版的《中华文化史》一书中,专列“中华文化依托的社会结构”一篇,阐明前近代的中华文化,是一种立基于“宗法社会”和“专制政体”两大社会基本结构之上的“宗伦理——政治型文化范式”,提出中国人所熟知的“内圣——外王”就是中华文化这种“伦理——政治型文化范式”的基本架构。在20世纪80年代末,先师就已经敏锐地洞察到文化结构背后的“宗法——伦理型”社会结构和“宗法专制社会”形态,只是还没有展开解释“宗法——专制”何以转变为3000年中国社会的内在政治哲学与社会心理结构的主体性内涵。对这一原因的解释,是在2024年3月由商务印书馆出版的《周制》完成的。

《周制》全篇52.5万字,包括“导言”“周制来路”“宗法封建的分权周制”“儒家周制论”“周秦之际制度因革”“帝王专权的大一统秦制”“法家秦制论”“百代皆行汉政法”“周制文化与秦制文化”“近古—近代解构周秦二制”和“结语:周制、秦制、西制与制度现代转进”共11个章节,巧妙地利用“周制—秦制”这一对中国制度文化基本范畴,将3000年以来的中国古代社会形态的演进过程予以鸟瞰式的总结展示,将近代以前的传统社会3000余年变迁轨迹置于周制与秦制的互构互渗之结构中予以诠释,既是继20世纪20年代末30年代初,中国学界关于“中国社会性质论战”和“中国社会史论战”后,运用“社会形态学”全面诠释中国历史发展规律的重大学术进展,又是运用马克思主义中国化理论分析中国历史发展规律的生动案例。

《周制》还指出了一个让人没有想到的事例:最终瓦解清王朝政权、终结2000余年中国王朝秩序(秦制)的,竟然是周制的文化基因:“历时3000年的周制、历时2000年的秦制,一直没有缺位于波澜起伏的中国制度历程。试观近世,仍可看到周制与秦制变幻着形态的身影。”(《自序》)日本学者沟口雄三也研究发现,实现革命的主要势力,并非传统型的叛军或异族军队,而是由传统文化观念驱动的蓄积于民间的“各省之力”,它采取各省独立的形态导致了传统集权专制政体——一个长达2000年的中国王朝秩序的解体。而推动这种巨大变革的力量,就蕴含在中华文化——周制的基因之中。

将“历史文化语义学”推到了新的学术高峰

先师于21世纪初期,就提出文化史研究要在古今转换与中西对接中,重新梳理一些基础性的文化概念,他引陈寅恪先生名言“凡解释一字,即是作一部文化史”,明确提出要研究“历史文化语义学”。2006年于武汉大学出版社出版的《“封建”考论》一书,从关于“封建论”的史学史的研究,进入到文化制度史的研究领域,从而开辟了“历史文化语义学”的问题域。

在这一理论的引导下,先师门下诸弟子相继出版了关于历史文化语义学的系列研究著作。其中形成专著者,分别有杨玉荣《中国近代伦理学核心术语生成研究》、余冬林《晚清使臣“议会书写”研究》、余来明《“文学”概念史》、万齐洲《京师同文馆输入的国际法术语研究》和彭雷霆《清末教科书与近代术语厘定研究》等。所谓大学问家,就是他提出一个学术研究命题,后来人难以超越,只能跟随在他提出的问题域中前行,先师即如是。

先师认为,历史文化语义学是传统训诂学与当代社会语言实践相结合的产物,他在《从训诂到历史文化语义学》一文中提出:“人们在语言实践中致力字、词的知识考古,在古与今、中与外的意义世界寻觅异同、探究因革,由字通词、由词通道,这恰与当下流行的概念史研究、词与物研究相贯通。这门兴味无穷的学问是历史的,也是文化的,故可命名‘历史文化语义学’,它脱胎于中华历史悠久的训诂学,是从训诂这一老干上生发出的新枝。”他在《我为何倡导研究“历史文化语义学”》中,将“历史文化语义学”的研究定位为,“着力于开掘语义变化背后所蕴藏的历史文化意涵。它所关注的是一些关键的、具有重要历史文化意义的术语和概念,通过考察关键术语和概念在不同用例中反映的语义变化,探悉由此传递的政治、经济、文化、风俗等多方面的涵义。”

因此,《周制》中,随处可见运用历史文化语义学来讨论一个字、一个词的演变过程与社会观念演变之间的关系,如《“制度”界说》一节中展现了先师对“制”“度”以及“制度”等关键词的知识考古过程。《周制来路》一章中,先师考证了从上古“尧舜禹”崇拜到殷周因革,再到东周——两汉周制文本集成的封建制度及其观念的形成和嬗变过程,极尽详备。在《自序》中,先师说明了《周制》是20年来不断对“周秦二制”认识的结果,是继《“封建”考论》之后的新思考。“20年来笔者涉猎周秦两制,曾在拙著《“封建”考论》(2006)《中国文化生成史》(2013)披露浅识,然言未尽意。近年再贾余勇,运用二重证据法及古今中外比较法,试图还原两制,在此基础上,探究两制功能及历史演进,供关切制度因革的世君子参酌。”

对于大多数人而言,对历史现象的讨论,大多只是“单纯的历史哲学表象,并非确实的结构”。(黑格尔语)而先师的研究,从文化哲学层面上说,却拥有完整的思想体系和基本观念,能够向人们展示出历史文化哲学的底层结构。这也是他为何能够得到史学界尊崇的原因。

胸怀家国、守护中华文化的赤子之情

先师不仅是著名的文化学家,更是一位马克思主义史学家。与我们这些门下弟子闲坐交谈时,多次提到年青时期苦读马列经典的情形。就我们所知,为研究马克思恩格斯关于封建社会形态的经典论述,先师不仅查阅了马克思和恩格斯的全部著作,而且还梳理了人民出版社1995年版《马克思恩格斯选集》第一卷收录的马恩于19世纪50年代论中国与印度的12篇文章。何晓明教授认为,这是“正本清源,明示马克思恩格斯的封建社会论以及中国学者对于泛封建观的质疑。”

先师一直坚持历史唯物主义和辩证唯物史观,坚持实事求是的史学方法,认为这是历史学者的基本素质。但又远不止于此,还将黑格尔的《历史哲学》当成终身研读的“看家书”。正是基于历史唯物主义和辩证唯物史观的方法论,先师终其一生,践行求真务实,只说真话。他作为武大国家文化发展研究院的学术委员会主任,给我们院题写的院训是“不唯上、不唯书、只唯实”,并专门为我院题词“说一尺,不如行一寸”,除了勉励我们一切从事实与史实出发之外,还鼓励我们大力开展社会文化调查。这也是先师一生奉行的立身之本、处世之道和治学之基。

先师幼受庭训,史料功夫扎实;中年以后致力于史料、学术与思想的贯通,因此他有着视野宏阔、通达古今、会通中西的学术气度。他不仅对历史细节的把握精深入微——如在考证李自成是否死于湖北通山、熊秉坤是否为打响武昌首义第一枪之人等,沿用王国维所倡导的“三重证据法”,均是考证入微,令人叹服;更为重要的是,先师最为用心着力处,还是以一种长时段的文明史观来探究中华民族赖以生存和发展的中华文化生态和文化结构,擅长从历史的长时段视角来把握和研究具体的历史人物(如张之洞)历史事件(如武昌首义),在中西比较的视角下阐述人类命运的大文化史观,给人以极大启发。而《周制》即是体现了这种大文化史观的皇皇巨著。

最令人钦佩的是,进入晚年的他总能立足于时代浪潮之上,以历史文化学家的视角切入社会经济发展中的重大文化史和制度史命题,显示出一位大学者、大先生的深刻洞察力。尽管先师一直被视作一位历史学家、文化学者,但他从来就不是一个坐守经院书斋的冬烘先生,晚年更是以一种关注社会、关心民生的强烈使命感,对武汉长江文明传承发展规划及两岸文化交流工作倾注了极大的热情,更是以高度的社会和历史责任感进行文化普及工作,向中国与世界展示中国历史、文化与当代社会的深层次关系。将其炙热的家国情怀,融入对中国文化和制度史的研究及社会实践中。

他在《我为何倡导研究“历史文化语义学”》中,表明他提倡研究历史文化语义学的动机:近代以降,以汉字承载的中华文化遭遇了一场古今转换、中西互动相交织的大变局;近代新概念、新名词、新术语的生成,是诸学科建立的前提。“人们思维的深度拓展,诸学科的建立,皆仰赖概念的锐意精进。”

由他所撰写的《新语探源》(2004)《“封建”考论》(2006)《近代汉字术语的生成演变与中西日文化互动研究》(2016)《三十个关键词的文化史》(2021),以及《周制与秦制》(2024)等书,都是历史文化语义学研究领域的典范之作,通过对关键术语生成演变的深入考辨,将近代以来中国人所习以为常的新概念、新名词、新术语予以历史学、文化学研究的观照,力图为建构中国特色的学术体系、学科体系和话语体系(时下所谓“三大体系”)提供一种新的中国式的学术路径。

早在20年前,先师就已经提出,要通过“字、词的知识考古”的方式,建构基于中国文化表达的基础性“术语”和话语,不仅仅是源于他超越常人的学术洞察力,更是源于对中华文化深沉的爱恋,源于他坚定的“中华文化本位”立场:“(历史语义学)将彰显汉字文化生生不息的活力及近代文化的‘中国元素’,使人们认识到:所谓西学东渐并非西方文化的简单移植,那种认为近代以来中国思想学术界全然陷入‘西方话语霸权’之下的‘失语症’的判断并不符合历史实际。而昭示古今演绎、中外涵化的正途,为现代文化的健康发展提供历史文化资源,则是‘历史文化语义学’的现实关怀。”

正是在这一初心下,先师在撰写多部学术著作之外,还发表多篇论文,如《“历史文化语义学”刍议》(2007)、《“历史文化语义学”弁言》(2011),直到他去世前夕,还在《武汉大学学报》上发表《从训诂到历史文化语义学》(2023)一文。其对于中华文化的深情和学者的赤子之心,于此可见一斑。

先师远去的背影,为学术界留下了一个从文化史到制度史的学术轨迹。正如著名历史学家章开沅先生所说:“历史是画上句号的过去,史学是永无止境的远航”。史家有代谢,往来成古今。先师虽然离开了我们,但他留下的《冯天瑜文存》《冯氏三藏》及《周制与秦制》等数千万字的文化财富,仍然时刻伴随着我们,守护着中华文化。

(作者:傅才武,系武汉大学国家文化发展研究院院长、长江学者特聘教授)

本文图片均由商务印书馆提供

上一版

上一版