【艺旅回望】

为新的事物,寻找新的笔法,实现新的画面,展现新的气象。——吴夔(1914年—1970年)

为纪念吴夔诞辰110周年,“出海——吴夔艺术回顾展”于近日在江苏省美术馆举办,展览展出吴夔的美术创作、研究著作及相关史料共百余件。回溯吴夔的艺术生涯,我们得以一睹他在艺术家与革命者的双重身份下的艺术实践与理想信念。那些不同画种、不同风格的美术作品,体现出他深厚的艺术修养与丰沛的创造力。

自幼学习中国画的经历给了吴夔最初的艺术启蒙,也为他的笔墨语言打下了坚实的基础。1933年,吴夔进入上海美术专科学校(南京艺术学院前身)西画系学习西画技法,东西方绘画语言的相互融合,建构起他的美学思想与创作理念。这既影响了他在抗战时期的一系列艺术实践,也决定了他在1949年以后,于“新中国画”探索过程中的诸多艺术主张,为其两个重要人生阶段的艺术创作注入了不同维度的“现代性”特征。

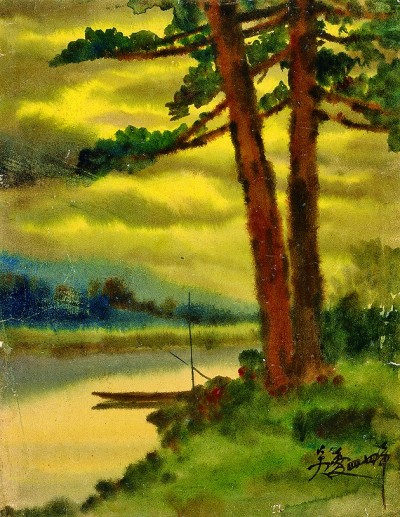

吴夔于1940年前后创作的一批水彩写生作品极具化合中西的特色。这些画作反映出他对于西方透视原理的深刻认识和对于色彩的敏锐感知。同时,他以写意的笔触点染自然中的诗意,用中国传统书画的运笔,结合西画的广阔色域,构建出富有韵律的画面。如在《傍晚的浓云》《泊》《雨归》中,他以重色勾写树干、芦苇、电线杆等物象,并将其置于画面的醒目位置,用这些自然入画的“线”引导观者的视线,营造画面空间。而在这些由“线”构成的坚实骨架外,是色彩在薄透与高饱和之间的自如转换,使得丰富的线条与色块交织成诗。无论是日暮沉郁的幽静还是水色映日的清澄,吴夔皆能以自由灵动的运笔将其描绘得入木三分。

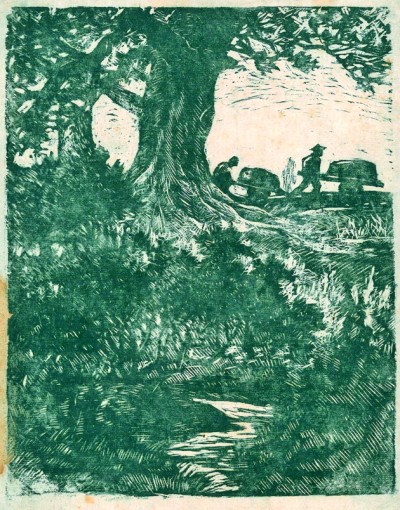

鲁迅曾说:“美术可以表见文化。美术可以辅翼道德。”他认为美术“即用思理以美化天物之谓”。抗战期间,吴夔深度参与策划和实践的诸多艺术活动,正与此理念相契。他在艰难的条件下因地制宜地以版画、漫画、壁画、话剧、歌咏、编刊等方式从事抗战宣传,力求打破不同艺术门类间的界分,生发出丰富的表现形式,将抗战思想传播到中国的每个角落。

“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”在鲁迅的影响下,吴夔积极投身到新兴木刻运动中,将版画艺术推向家乡贵州,引入课堂教学,并牵头创立绘画木刻研究会。知名文化学者乐黛云曾回忆道:“当年学校有一位美术老师叫吴夔。他用当地出产的白黏土做各种小巧的坛坛罐罐,然后用一枚铜钱在上面来回蹭,白黏土上就染上了一层淡淡的、美丽的绿色。他又教学生用木头雕刻简单的版画,刻的大都是肌肉隆起的臂膀,还有正在呐喊的、张开的大嘴。”从中足见吴夔对于艺术的钻研。

新中国成立初期,中国画创作正面临传统笔墨语言如何与时代主题相适应的困境,这也为吴夔的艺术探索指明了新的方向。一方面,他在创作中借助西画的透视原理拓展场景的纵深,并以传统骨法用笔支撑画面的表现;另一方面,他积极与江苏地区一批颇有造诣的中国画家一起探索传统中国画的转型,形成了新语言体系创建中极为重要的美术现象,为日后“新金陵画派”的崛起奠定了基础。

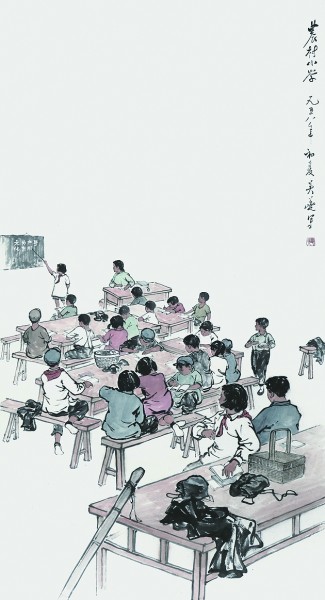

在吴夔的中国画作品中,极少出现凸显个人形象及特质的英雄主义造像,他力求将每一个独立的个体聚合为时代建设中的鲜活群像来加以表现,试图呈现出一个时代的整体面貌。从吴夔于20世纪50年代在厂矿、农村记录下的百余幅劳动场景速写中,可看出其“文艺要为最广大的人民大众服务”的艺术理想。作品《农村小学》生动地表现了课堂一景。画面中,不同年龄的孩子们共处一室,姿态各异、天真自然。吴夔十分善于表现画外之音,如近景中桌上的竹篮与桌边斜放着的扁担等农具,述说着课堂之外的劳动生活;教室上方的大面积留白,营造出一个无限开阔的空间,那里不仅回荡着朗朗的读书声,更预示着孩子们充满无限可能的未来。

吴夔的一生,自觉于时代风浪中不断求索,走过了民族救亡与艺术革新的跌宕历程。其在抗战时期艺术实践中的先锋性与新中国成立初期在发展“新中国画”上的探索实践,都是对“现代性”的不同诠释与表达。当我们再次回顾吴夔的艺术人生,那些极富时代气息的经典作品,无疑能为今天的艺术创作者们带来新的启迪。

(作者:朱清之,系“出海——吴夔艺术回顾展”策展人)

上一版

上一版

上一篇

上一篇