【编书者说】

孙机(1929年9月-2023年6月)是考古学家、文物专家,生前为中国国家博物馆终身研究馆员、中国国家博物馆研究院名誉院长、国家文物鉴定委员会副主任委员、中央文史研究馆馆员、北京服装学院特聘教授。孙机对古文物鉴定、中国古代物质文化研究有着深湛造诣,他将毕生研究精华汇聚在《孙机文集》(以下简称《文集》)中,期以嘉惠学林,传承文明。

《文集》共四种八册,包括两种久有影响的著作——《中国古代物质文化》和《汉代物质文化资料图说》。其中《汉代物质文化资料图说》改为上、下两册,重新编排起例的《中国古舆服研究》(上、下两册),以及全新编排的《中国古文物论丛》(上、中、下三册)。《文集》收录的是孙机一生主要学术研究的成果,但并不是全部。文集所收文章经孙机亲自选定。他说:“收入《文集》的文章,都是相对紧实的,是真正解决了问题的,立得住的,那些有点松的文章就不收了。”所以称“文集”,而不是“全集”。

视学术如生命

自20世纪50年代受到沈从文、宿白等先生的影响,孙机一直致力于穷尽文献与利用考古成果,填补中国古代物质文化研究的空白。

1949年初,孙机坐着大马车,只身投奔解放区,到了当时的北平。一开始他到华北军政大学做学员,被安排学习驾驶坦克。1951年被分配到北京市总工会宣传部文艺科工作,办公室在劳动人民文化宫,用的是故宫的朝房。当时,沈从文先生从北京大学调到了中国历史博物馆(即今中国国家博物馆),他的办公室和孙机的办公室是两隔壁。那时候的中国历史博物馆将故宫的端门、午门作为展厅,常有展览。沈从文先生当时50多岁,天天去端门、午门的展厅里给观众讲解。观众也不知道他是沈从文,只觉得这位老先生讲得很好。孙机也常去跟着听,一来二去就跟沈从文先生比较熟了。孙机说:“沈先生研究服装史是花了大力气的,之前没有人花这么大力气。”他还说,自己当时连幞头是什么都不知道,是沈先生给他讲了这些知识,所以孙机把沈先生当成自己的老师。

1955年,孙机考入北京大学历史系考古专业,师从宿白先生,1960年毕业,留在北京大学历史系资料室。1979年,调到当时的中国历史博物馆,此后便不断推出研究成果。2022年,北京大学考古学院举行百年庆典,颁发给孙机“杰出院友”奖,他说这是他一生最珍视的荣誉。

笔者跟孙机老师相熟,缘于《中国古代物质文化》一书的出版,那是大约10年前。《中国古代物质文化》出版后,获得的好评和重视大大超过预期,其实这只是学术大众化的一次成功尝试,而孙机的学术成就早已为学术界广泛认可。作为该书的编辑,我和孙机老师也在这些年的多次学术交流活动中,增进了彼此的信任。读他的书稿,每一篇都像是在解应用题,逻辑严谨,层层剥开迷雾。比如文字训诂是怎么讲的,文献是如何记载的,考古发现的器物特点是什么,中外横向对比、历史纵向对比是什么情况。读罢不由得对作者肃然起敬。

孙机老师的前半生可以说并不顺利,我们在沟通书稿之余,有时会谈起他经历过的一些事情。他讲起来总是云淡风轻。我曾问:“经历那些不如意、可以说是苦难的时候,您是怎么过来的?”他说:“我就是读书,读书,我就进到那个世界里了,其他就都忘了。”“一切向前看。”还配上他特有的手势。这些年,我们更多的是听他讲笑话,每次都被逗得前仰后合,过去的苦难他从来不主动提一句,仿佛岁月一直就这般静好。

多年前,孙机身边的朋友就建议他出版文集或全集,他总是推托,谦虚地表示自己的成绩有限,加上还有许多待完成的论题,他认为还不到出版文集的时候。2021年,孙机终于开始着手编订文集,出于多年的信任,他完稿后交付到了我的手上。一般文集多为旧作新版,但《孙机文集》除了重新编排起例,几乎每页都有修改,有些是整段重写,有个别文章还是全新的手写稿,比如第六册的《“后母戊鼎”不是“司母戊鼎”》《说爵》《梅花插在哪里》等。我深深感动于这位90多岁学者的扎实求真、一丝不苟。

这次的《文集》出版,我们尽可能地查证了全书的引文、参考文献,更换了部分图片,真正做到了后出转精。强化了很多手绘插图的细节,这些是对内容的重要补充,插图都是孙机老师亲笔手绘的。他对图片的位置、大小等都有严格的要求,放大到多少尺寸也都一一细心地标绘出来。

八册的《文集》是一套不可分割的书,不仅体现在编排的匠心和条理,也体现在内容之间的互见处理,在前面某册出现的图版、内容,后面某处再提到此类问题时,均以“见某册某篇某图”等形式出现。一方面是孙机不希望在同一套书中出现重复的内容,另一方面也希望读者可以在详略不同的叙述中相互参酌,获得更多的信息。但是《文集》中的每一篇、每一章又是相对独立的,所以随意翻开都可以进行阅读。

八册书稿的校样,孙机老师通读了三遍,每一遍都有新的修改,也有些图片的调整。三校完成后,他本来要求再看一遍校样,电话里跟我说,大概有一千多字的内容,还要补充进去。但是非常遗憾,这项最后的工作他没来得及亲自完成。

孙机老师去世后,师母找到一本书,说唯一可能有增补内容的,就是上一版的《中国古代物质文化》,书上有批注。我对照校样,逐条做了校核,发现有些确实可能就是要增补的内容;有些是在上校样已经改过的;也有些可能是旁批备注;还有一些内容跟定稿时的已有较大改动。我觉得,还是以孙机老师生前确定的最后校样为准比较稳妥。其中有一条,我颇为犹豫。在“农业与膳食”篇中关于“葵”的问题,孙机老师旁批:“吴其浚《植物名实图考》说葵是冬苋菜。但冬苋菜‘叶片圆如猪耳’,则和葵不同。待查。”我想这可能是孙机老师正在研究的一个小问题,还没来得及定论,这能否视为书稿的一部分呢?考虑再三,我把这一小段文字作为括注补在了校样上,觉得这正是学问无止境的一个例证——即便是九十几岁的高龄,他仍然没有停止研究,可以说奋斗到了生命的最后一刻。

我曾问孙机老师:“您对每一问题的论证都非常详细,引证的资料非常多,您是怎么做学问的呢?”他说:“我没有任何窍门,我也没有专门的分类卡片什么的。”“看到新出的东西,或者到博物馆看见摆出来的东西,有的时候忽然就会灵机一动,觉得应该把这个事情说得更系统一些。”“脑子里有一些最基本的东西,然后写的过程中再去查查,那个就是锦上添花,而不是碰到一个问题临时去找,那不知道到哪儿去找。”所以首先是多读书,有了非常丰厚的知识积累,自然就会有想法。发现问题之后,再通过文献和实物的查证来印证这个问题,阐发这个问题,我想这就是孙机老师的研究方法吧。

承载硕果的一部文集

《文集》的内容涵括宏富,很难用一句话概括,说它是一部中国古代物质文化的百科全书,我想并不为过。

关于中国古代物质文化研究,沈从文先生曾说:“由于出土数量多,分布面积广,依旧可以证明一部中国古代物质文化史,还保存得上好于地下。”“综合各部门的发现加以分别研究,所得的知识也必然将比过去以文献为主的史学研究方法,开拓无限广阔的天地。文物学必将成为一种崭新独立的科学,得到应有重视,值得投入更多人力、物力进行分门别类研究,为技术发展史、美术史、美学史、文化史提供丰富无可比拟的新原料。”(沈从文《中国古代服饰研究·引言》)

由于物质文化研究的特质,《文集》是由一篇篇文章组成,在深厚的学术底蕴基础之上,文笔简洁准确,直接又扎实,没有专业研究基础的读者也一样可以看懂。配上大量的孙机亲笔手绘的线描图,辅助理解功能多,使书读起来一点不难。

《文集》既有对中国古代农业、工业、衣食住行等物质文化等方面的系统研究,使读者可以对中国古代的物质文化产生文字和图像的直观认识;也包括文物鉴定方面的细致研究,对读者了解某件文物是什么、如何定名、怎样认识等给出学理方面的深刻解读,横向比较、纵向爬梳,如解谜题般逻辑清晰、推理严谨。《文集》对于细致深入地了解中国古代物质文化、文物鉴定等都大有禆益。

八卷本《孙机文集》主要包括以下几个方面的内容。

一是对中国古代物质文化某些方面的系统论述。

比如在《汉代物质文化资料图说》中,孙机以六个单元的篇幅,系统论述汉代农业,从起土碎土农具、犁、播种农具、灌溉设施、收获农具、粮食加工工具到农作物品种等多个角度,把汉代农业的各个环节都讲得清晰、细致。中国古代是农业社会,自汉以降两千年间,其实农业的生产工具、生产方式变化并不大,很多工具和生产方式直到晚清时期还在使用。所以,讲透了汉代的农业,足可以管窥中国古代两千多年的农业生产和生活。

二是对某些问题的考证、探讨。

比如关于金缕玉柙(见《文集》第三册)、后母戊鼎(见《文集》第六册)等,孙机提出了自己的见解,立论严谨。

关于金缕玉柙,他从文字解析入手,说明玉柙即“亲尸之棺”,是内棺,属于敛具之一种,但因出土时称“玉衣”而一直被讹用。他用简单的话说:“衣服怎么会盖在脸上呢?”又比如现藏国家博物馆的重器后母戊鼎,重达832.84公斤,是我国现存最大的古铜鼎。此鼎因其铭文写法,最初被释为“司母戊鼎”。经过孙机考证,认为此字应为“后”的反字,并举出了若干反字之例。而且“后”在上古时代泛指君上,“司”在《说文》中的解释是:“臣司事于外者。”可以理解成是一个办事人员。他说:“会为一个办事人员造这么大的鼎吗?”

《文集》中类似这样的文章有多篇,有些文章可能涉及某位具体的学者,但孙机在文章中从没有批评之意,而是把具体问题提出来,以商榷的形式指出文献和考古的相应证据,对问题进行更进一步地深入探讨,使问题越辩越明。

三是对文物鉴定的案例及方法。

这方面最有影响的大概是茶圣陆羽像的鉴定。陆羽是《茶经》的作者,是在中国茶史上起到重要作用的人物,宋代梅尧臣的诗中甚至说:“自从陆羽生人间,人间相事学春茶。”《茶经》讲述了陆羽对于茶叶生产、加工、烹煮、饮用及器具等有关茶的各方面内容,对饮茶的传播是一个有力的推动,时至今日,《茶经》仍备受推崇。

茶圣陆羽的像,据传是在河北唐县出土的一批茶具中发现的。孙机说:“它既与茶具同出,装束姿容又不类常人,也不是佛像或道教造像,故被鉴定为茶圣像。这是已知之唯一的一件茶圣像,也是它的第一次公开展出。”(1994年中国历史博物馆〔今中国国家博物馆〕在香港举办的“中国古代茶具展”)

其他诸如“三子钗”“三事儿”“刺鹅锥”等,定名都显示其研究的功底。孙机的做法是,把器物放在当时的社会环境下,结合文献给出恰当的定名,为那个时代的社会生活提供注解。

四是对文物的功能、应用及价值意义等的细致梳理。

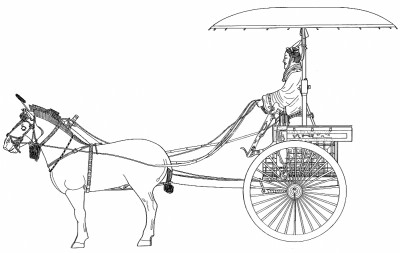

古车制的研究、定名以及各部件之用途,是非常复杂的工作,孙机关于系驾法的研究,无疑是其中的一项重要突破。轭引式系驾法的提出,使得中国古车生产的先进性突显出来。更重要的是孙机的这项研究在秦始皇陵出土的铜车马上得到了印证(见《文集》第四册)。又比如霞帔坠子,曾一度被误认为“香囊”。孙机从服制的角度入手,考定这件器物应定名为霞帔坠子,是用在贵族女子衣服前的(见《文集》第五册)。还有如秦代有“箕敛”一词,“箕”曾被认为是征钱之物,据孙机考证,它应是一种量器,用来征收谷物(见《文集》第七册)。

对古器物的考订,人们对它们的认识,往往因为忽略细微的差异而造成误读。孙机说:“文物其实就是当时人们的实用之物,首先要根据文献记载,给它一个确切的定名,知道当时的人们管它叫什么,然后要弄清楚当时是做什么用的?有哪些社会功能?再之后,就要知道它在中国文物史上有着什么样的文化价值。这方面还有非常多的工作要做。”

五是对文献整理的扎实贡献。

《文集》第四册将《旧唐书·舆服志》和《新唐书·车服志》的内容汇总、排序、比对,逐段整理和研究,既有版本校勘,又有溯源、释典、解读等,以及对相关问题的深入阐述,其成果远远超过一般的古籍整理,是舆服、车服研究绕不过去的经典力作。《旧唐书·舆服志》只有1万5千字左右,《新唐书·车服志》只有1万字左右,经孙机整理后,在《文集》中占了210页,足有十几万字。比如《旧唐书·舆服志》有一句话:“隋制:初制五品以上乘偏车。”孙机经过考证,归纳出隋代20种车制及其乘者、用途、驾车之牲的种类数目等,还详加备注,扩展实在太丰富了。而且几乎没有一条注释是三言两语带过的,每一个小点都经过了严密的考证,随处可见几百字乃至1千多字的详细考订,足见文献功底之深厚和相关知识之丰富。

以上提到的几个方面并不足以涵盖孙机中国古代物质文化研究的全部,他在很多方面的贡献是具有里程碑意义的。孙机在沈从文先生、宿白先生之后,将中国古代物质文化研究推向一个新高度,与扬之水等后来学者共同搭建的中国古代物质文化研究的方法论和研究体系,对中国古代物质文化的学术发展和学科建设等具有重要意义。孙机在每一个话题下都是从文字、文献和文物等多方面入手,其严谨可见一斑。扬之水为《文集》写了一篇万字跋文,收在《孙机文集》第八册,引用孙机曾写给她的信,昭示了孙机一直秉持的研究方法:“古文物是历史的见证。有了确凿的证据,历史会变得更具体,更鲜活,使今天得以充分了解现实社会是怎样发展演变过来的。但实际上在这方面还有些欠缺,许多情况还说不清楚。因为只采用考古学讲层位、讲形制的办法,不能完全做到这一点,采用传统的考据学的方法更是如此。看来,将文献与实物准确恰当地加以结合,乃不失为可行之道。”

扬之水在跋文结尾说:“遇安师以数十年的实践向我们昭示了治学路径或曰发现问题、解决问题的方法和以此获得的硕果,承载硕果的这一部文集,自是耸立在文物考古研究领域里的一座丰碑。”

(作者:李静,系商务印书馆编审)

上一版

上一版