近日,在北京的一个展览上,记者见到了30余件保罗·克利的绘画作品。欢快的颜色、简洁的线条、梦幻的构图、儿童般绘画的形式,让人在会心一笑的同时,思考艺术家所要表达的深层含义。

保罗·克利(Paul Klee,1879—1940)是德国国籍的瑞士裔画家,他早年在慕尼黑美术学校学习画画,他所生活的年代正是欧洲艺术运动最为繁盛的时期。他早年受到象征主义与“新艺术运动”的影响,后来又受到印象派、立体主义、野兽派和未来派的影响,画风走向了分解平面几何、色块分割的方向。在1920年至1930年,克利任教于德国包豪斯学院,与同为教师的康定斯基、费宁格创建了一个德国表现主义艺术家团体“青骑士”。克利的艺术创作,从始至终保持着孩童般的表现方法,且对同时代及以后的不少艺术家、设计师产生了影响。画家赵无极在早年间就有一批模仿克利的作品。艺术史家阿纳森在《西方现代艺术史》中形容保罗·克利为“20世纪变化最多、最难以理解和才华横溢”的艺术家之一。作为一位高产的艺术家,克利一生共创作了近万件作品。他的绘画很难被某种风格界定:时而专注抽象的色块与线条,时而描绘自然的物形,时而充满童趣,时而传达深刻的内省。

Ⅰ、视觉的音乐

观克利之画,明丽的色块在画面中跳跃,时常还能看到音符在画面中出现,隐约就能察觉到他对音乐的喜爱。

克利于1879年出生在瑞士首都伯尔尼附近的一个小镇,父母都是中学音乐老师。他从小就有小提琴的天赋,音乐造诣很高:7岁在瑞士的音乐名校学习小提琴,11 岁时已经收到了伯尔尼音乐协会杰出会员的邀请,还曾担任过伯尔尼交响乐团的小提琴手。克利年轻的时候一度犹豫过,是去学音乐还是去学绘画。1900年,他考入了德国慕尼黑美术学院,选择了绘画之路。

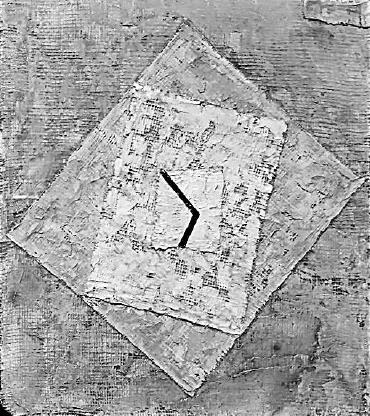

在克利的一部分绘画作品中,他会用具有鲜艳色彩的几何形状铺满整个画面,而色块之间有着相互呼应的律动感,这种表现方法是他在绘画上的突破,反复观之,颇有抽象绘画的味道。

1914年的北非之旅为克利打开了色彩世界的大门——旅行中感受到的光线与色彩解决了困扰他多年的颜色和线条的创作难题。“我熟悉音乐的情绪领域,也能轻易地构想出与之类似的图画。”他曾在日记中写道:“色彩占有了我的全部。它现在拥有我,也将永远拥有我,我们会永远在一起。”

克利画中的色彩带有独特的氛围,仿佛视觉的音乐。就如他的作品《方格抽象色彩和声与朱红色重音》所展现的那样,他用画布上的抽象方块模拟了乐曲中的节奏韵律。他把音乐中“复调”的概念引入到绘画中来,在画面上,“复调”是组成多重音阶(色彩)合奏的一部分。

绘画《北方之地》也展现了克利对色彩与音调通感上的类比研究——“让色彩在从静到动的运动中不断增强”。红蓝、红绿的颜色对比就像渐强的音符一样将画面推至最强音;在画面的顶部与底部,彩色长方形的“音色”变得轻盈飘忽;而在画面的网格结构中,黑色的方点又为这首由色彩与音调谱写的复调乐曲增添了决定性的重音。

从色彩出发,克利追寻色彩的情感激荡与象征意义,这使其作品具有某种特殊的魅力。形色分离是将情绪的部分通过色彩的变化和组合来传达,之后再将具体的形放进画面中。例如克利笔下的人物肖像,人物身上的色彩和线条不是明确的共生关系,似乎是先将色彩铺开,然后在上面大概勾勒人物形象。克利对色彩的定义与传统画家非常不同,这是他独具创新之处。

Ⅱ、散步的线条

“线条就是一个点在散步”,这是克利在日记中写下的一个自己的艺术观点。一条线就是一个点出门去散步,一幅画就是一条线出门去散步。

克利试图将线条作为单独的且有表现力的要素,他认为线条具备抽象性和具象性,散步的线条是他对线条这种艺术表现形式的独特感悟。从线条出发,克利使其画面产生了丰富的韵律。

克利在德国包豪斯学院任教时所作的教学笔记展现了他对线条的研究,无论是在创建画面上,还是维持画面稳定性上,都发挥了不可替代的作用。在点、线、面的构成元素中,线条是最重要、最不可分割的元素。他曾在课堂上这样表述:主动画出一条线,并且没有目的地让它自由移动时,移动体是一个点,不断向前推进。线条虽然在纸上作为连续性的形态呈现,但究其本质,可视为无数个点不断移动构成的视觉延续。而在一条主线上,又可伴有无数条线作为辅助图形。线是能量的投射、运动的符号。线条不仅有角度变化,而且有大小、宽窄变化,这可以更好地将事物的特征表现出来。

在克利的教学笔记中,有许多或是单向的明确的箭头,或是混沌无序的一团线条,或是有序旋转的螺线,没有具体的物象,各种运动的本质激发我们更多地对摆脱内容之后的绘画形式加以思考。在包豪斯的课堂上,克利是这样重新定义一个点的:“我们说从点到线,但一个点并非没有面的维度,它是面积的一个无限小的元素。作为一个原初的元素,点是极其重要的。地球上的事物都存在于运动之中,而这样的运动本就被规约在所有事物的内里,它们需要一个刺激的动力源。最初的运动,即动因,就是一个点,它被放置在运动的过程中(形的起源)。于是,一条线被创造出来。这是一条真正的、活跃的线,且饱含张力,因为它最为活跃,所以也是最为真实的。”

克利的线条在创作中分为两种:一种是外形与内容相结合的线条;另外一种是线条的独立表达,两者交叉结合,贯穿于艺术家一生的创作中。第一种所占类别比较大,第二种则在他晚年比较突出。第一种线条所运用的具体方法是强化内容的外在显现,也就是等同抽象化的变形。这样的线条也能够在设计层面符合感性而非理性的设计要素。第二种线条则是以本身的心力来诉说臆想的故事,以意识流式的图形系统所产生的效果来与人们的视觉印象里的心灵期待相互呼应。

散步式的线条是对传统概念的超越,与其说是在心灵空间的结构层面上游走,不如说是在两种维度的空间交织中所留下来的痕迹。让线条像散步那样延伸出去,没有固定的开头与结尾。画笔就像是被施了魔法一样,艺术家挥动魔棒时,幻象尽生。

Ⅲ、创作着的孩童

含德之厚,比于赤子。从克利的许多画作中,都能感受到他童真的一面。“就像小孩在游戏时模仿我们,我们也在游戏中模仿那些曾经创造与正在创造这个世界的力量。”克利说,“艺术既超越现实,也不是想象中的东西,艺术同现实进行着一场不可知的游戏。”

因为想要像小孩子那样去画画,所以克利从不构图,他总是拿一支铅笔在纸上漫不经心地随意涂抹,直到出现一个让他满意的形状为止。他的这种画法,与日后法国超现实主义诗人布勒东主张的“自动写作”有异曲同工之妙。而他漫不经心地用直觉形成一个最初形象之后,还要动用理性去反复打磨,直到完成作品。

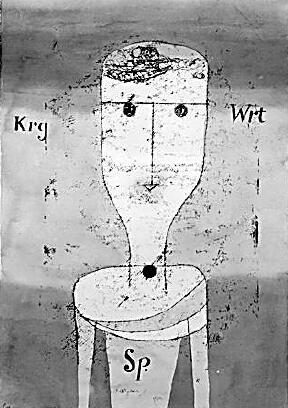

克利是在运用想象、动用直觉去创作出一个孩童眼中的世界。《孩子的游戏》这幅作品表现了克利很久以前的孩童时光,心无旁骛,无拘无束,可以将自己本能地投入到玩耍当中,将现实里存在的物品变成童话和梦境。画面中的人物飘浮在一片农田上,黑色的零碎线条简洁地勾勒出人物的轮廓:帽子、下巴、手臂,以及裙装接缝处的黑点。在她的面庞上有一只棕色眼睛,另一只眼睛则看起来像是一个经过翻转的、问号般的“S”形。在她的面颊旁,有一张紫色的爱心形状的嘴,以及一个无法识别的符号,红色的旋涡在她的帽子旁打转。还有一只顶着火红鸡冠的公鸡、鲜花、绿草、夏日骄阳的黄色、赭石色的沙子,整个画面表现出了孩童的活力。

直到去世之前,克利都总是回忆起童年,把它看作艺术的起源,这与心理学家的理论不谋而合。作为一位艺术家,他也一直都是创作着的孩童,在反思的同时保持自由、天真,不受约束。1902年,克利在伯尔尼父母家的阁楼上看到自己儿时充满梦幻的绘画作品,其中有多幅为他日后的创作提供了灵感。他5岁时曾画过的数字呈逆时针排列的钟表,也在近50年后的作品《时间》中找到回响。

在克利曾参与的“青骑士”艺术家圈子里,儿童绘画被视作“原始主义”的一个根源而被广泛收集并受到高度推崇。《致伊蕾妮的绘画题词之她长大了以后》是一幅幽默的童趣小画。画面的三层结构展现出想象世界中发生的故事,艺术家也通过这幅画作勾勒出自己的童年。

在克利看来,生命不过是在沙子上留下的痕迹,就像是涂画在墙上的文字。深知万物的稍纵即逝,年迈的克利仿佛再次变成了一个孩子,如同其返璞归真的画作一样,他最终也回归初心。他在日记中曾写道:“艺术超越了物,不论是真实的物,还是想象的物。在艺术和艺术作品之间,正在进行一场纯真的游戏。”

Ⅳ、自身和宇宙

克利经常通过文字和作品呼吁人们重新认识自己,并重新考量自身和宇宙的关系。“思想存在于地球与宇宙之间。人的覆盖面越广,他就越痛苦地感觉到自己的局限。”

在作品《梦之城》中,克利像魔术师一般,使阳刚与阴柔在清凉的夜色中交汇,也将尘世和宇宙结合在了一起:“我们笔直地站着,扎根于土地。水流轻轻摇动着我们。唯一的自由是到那里去的渴望:到月亮和群星那里去。”

1921年至1931年的十年中,克利任职于包豪斯学院。他与康定斯基等核心教师对形式与色彩的研究,为包豪斯的理念创新奠定了坚实的基础。除此之外,克利把宇宙的观念也融入了教学之中,让学生在力、重心、平衡等概念中实现造型的构思——艺术类学生必须认识到自己是“地球之子,同时亦是宇宙之子,是万星之星”。

1937年后,年近六旬的克利身体状况逐步恶化,他意识到自己已病入膏肓。这反而让他进入了一个极其活跃的创作阶段,开始在创作风格上追求更多的自由和形式上的创新。作品《黎明的诗》就来自这一时期,画面上暗沉发灰的色彩描绘的是破晓时分的天光,蓝色的粗线条勾勒出了他对诗的简洁概括。在克利的作品中,这些都是他作品升华的表现手法,遵循着宇宙的秩序。

在克利的时空观念中,“时间和空间不再被划分,宇宙作为形式的整体展现了从混沌到清晰的视觉运动过程,以此开始建立新的时空观”。与印象派和立体主义不同,时空最终在克利那里消失了,他用宇宙整体代替了时空。

保罗·克利的作品在20世纪艺术史上扮演着重要的角色。他的艺术风格和创新对后来的艺术派别,如抽象表现主义、具象表现主义和构成主义等产生了深远的影响。克利是欧洲画家群像中一位特立独行者,他领悟了当时席卷整个欧洲的时代精神,又从自身文化土壤出发,创造出了一种独具特色的现代主义绘画语汇。

(本报记者 卢重光)

上一版

上一版