【文学里念故乡】

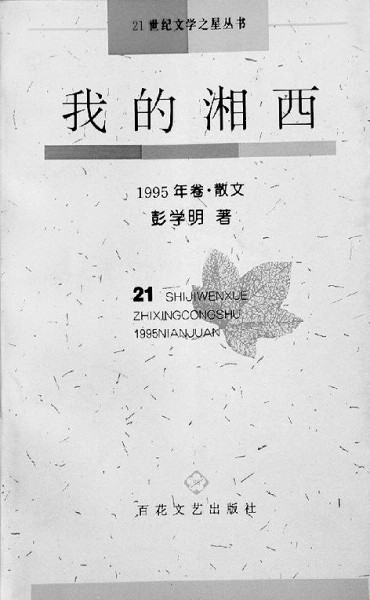

早在1995年,由中国作协选编,百花文艺出版社出版了我的散文集《我的湘西》。这部集子,全是我在青春年少时创作的关于湘西的散文。在后记中,我满怀真诚地讲述了自己与湘西血肉相连的情感、命运和关系,讲述了湘西给予我的恩典、恩赐和恩情。我说,我骄傲的是我生在了湘西、长在了湘西,湘西拥有的不仅仅是富饶、慈祥、博大,还有勇敢、纯善、美丽等人类与自然所具有的一切优秀品性,即便是丑,也丑得憨态可掬。我说我找到了一种面对世界回报湘西、夸耀湘西的方式——文学。我期待能够把湘西的点点滴滴都变成文字的音符,谱成动人的歌谣,唱给湘西,传给世界,期待全世界的读者都在我文字的歌唱里鼓掌、流泪,并爱上湘西。

很高兴的是,这部集子的所有作品被各类报刊广泛转载,有的作品还入选了教材。这个世界真切地听到了我对湘西的歌唱,我也真切地听到了这个世界给我的鼓励和掌声。我收到的读者来信,装了足足4个大麻袋。很多读者沿着我作品的指引,特地去湘西追寻和旅游。

我在接受媒体采访时,会重复说这么一句话:我的作品之所以能够获得读者的喜欢和热爱,并不是作品写得多么好,而是我的湘西太美太好,我的湘西有太多的神秘、神奇和神韵,有太多令人神往的山川风物、民风民情。当人们为我的作品鼓掌欢呼时,实际上是在为我的湘西鼓掌欢呼。人们对我作品的爱,实际上是对湘西的爱。因为,没有湘西,就没有我的文字。没有湘西的各种神秘、神奇和神韵,就没有我文字的美丽、美好和美妙。我的作品是湘西恩赐的另一种生命。

从1986年在《散文》杂志发表第一篇作品起,我的文字一刻都没有离开过我的湘西。从我发表的第一篇作品《吊脚楼里的人物》到山东文艺出版社即将推出的长篇小说《爹》,五六百万字的作品几乎都是写湘西的人和事、景和物。湘西永远是我文学的心脏和肺叶,为我的文学供血,让我的文字呼吸。我每年都要不断往返于北京与湘西,就是要到湘西寻找文字的骨血和气息。湘西有我太多牵挂的人,太多难忘的事和太多不了的情。我没有其他什么本事,只能用文字和文学报答湘西。

1964年,当母亲把我赐予湘西时,我就属于湘西了。母亲生下我的第一滴血,就是让我与湘西滴血认亲。我的人生、我的命运、我的今生、我的来世,都是湘西的DNA。

我出生的村庄在湘西保靖县复兴镇的熬溪。

这个让我又爱又恨的村庄,居然成了我第一篇作品的灵感地。

恨这个村庄,是因为父母很早就离异了,母亲带着我们兄妹几个离开了这个村庄,过上了颠沛流离的生活。对于我们承受的磨难,我全归咎于这个村庄里抛弃我们的父亲。要是他不抛弃我们,我们就不会如此贫困。这个无辜的村庄,成了我最深的疤。在18岁之前,我没有去过这个村庄。

奇怪的是,我对这个村庄的牵挂越来越强烈。我常常有意无意地想象父亲的模样,想象熬溪的模样。父亲和熬溪,就像一个强大的磁场,以一股巨大的引力牵引着我。我在思念与怨恨中一直煎熬地摇摆,一直努力地对抗。我无数次想去看看那个抛弃我的村庄,却又无数次拒绝去看那个我思念着的村庄。最终,思念战胜了怨恨,我来到了魂牵梦绕的熬溪。

第一次到熬溪,我就惊叹于这里的美。

走进熬溪的第一眼,看到的就是满村的稻田和满村的竹林。那一坝稻田的稻谷,纯正的金黄色,与金黄的阳光缠绵交融。山风过处,稻浪翻滚。那家家户户屋后的竹林,都在呼呼而来的山风中摇曳出一丛丛翠绿和碧绿,仿佛迎接我这流落他乡的游子。

熬溪是一个台地,又是一个山窝。保靖县城往北十来公里,山势突然隆起很高,成为一个很小的台地。熬溪见缝插针,把几十栋木房子安放在台地四周,高高低低,大大小小,错落有致。台地像一个侧放的金元宝,口子居高临下地对着县城方向。山峦,村庄,一望无际。围在寨子和山间的一大坝田园,是熬溪最大的一块翡翠。山背后散落的几坝田园,是点缀在山中的一串串玉佩。特别是我出生的那个水井湾,弯成一个月牙的形状。挂在月牙上的水井,曲水流觞,就像月宫里喝不完的桂花酒。我出生的那栋小木屋,就是月宫的正中央。

其实,我曾经无数次经过熬溪。我住在熬溪山背后十来公里的一个村庄,是比熬溪更高的一座山的山腰上。当我第一次真正走进熬溪时,我居然像受了天大委屈似的,蹲在地上呜咽、饮泣。当第一次在我出生的小木屋里睡觉时,我翻来覆去睡不着。这一个湾里的人,都是父亲那一脉的亲人,都以最大的热诚、最真的笑脸争相拥抱我和款待我,他们都在争着以满桌的鸡鸭鱼肉弥补对我的亏欠。虽然只是短暂的一个星期,却给我留下了极为美好而深刻的记忆。故乡,原来并不是我想象得那样冷。故乡,原来是如此的温暖、如此的迷人。

如蜜蜂采蜜,我回故乡的次数越来越勤,对故乡情感的甘甜也越积越厚,最后满得从心口溢出,成了我笔下的文字和歌谣。这就是我最初发在《散文》《散文百家》等杂志上的系列文章《吊脚楼里的人物》,开篇《木匠》写的人物就是我的父亲,第二篇《四龙》写的是我同父异母的哥哥。

我做梦都没有想到,自己文学人生的第一个文字、第一个篇章,居然是关于故乡熬溪,关于父亲,关于我最不愿面对的那个村庄。

此后,我对湘西的情感发生了翻天覆地的改变,我看湘西、看世界、看人间的眼光和心境都发生了新变化。我以前老觉得自己是全世界最不幸、最委屈的人,现在则觉得是全世界最幸福、最富有的人。当我拿起笔进行创作、思考我的人生、再看这个人间时,我慢慢地打开了自己。我不再沉湎于个人的恩恩怨怨,不再纠结于自己的坐井观天,而是学会与过去和解,与自己和解,与乡亲和整个世界和解。我看到和品到的不再是泪水、委屈和苦难,而是喜悦、美好和幸福。

所以,我在《吊脚楼里的人物》里为故乡系列人物作传时,看到的全是湘西人性的美好、民风的淳朴。我在《娘》一书里写继父、继父的表姐和生产队长时,不再仅仅是他们对我们的不好,而更多的是温馨与温情。特别是写到娘瘫痪时,寨子里的乡亲都来看娘,我觉得整个寨子的人都是好的、都像亲的。写到邻村的乡亲看到娘拄着双拐在秋收后的田地里拾穗时,他们故意掉落庄稼,我感到整个湘西的天空都是明亮的,整个湘西的人心都是美的。我在古丈县第二中学读书时,老师、校长和学校食堂阿姨对我这个特困生无微不至的特殊关照,更是让我感到整个世界都是我的。真的,我发自内心地认为这个我曾经误以为抛弃我的世界都是我的。

于是,我发自内心地要用我的笔和我的心来爱我的湘西,来爱我的世界。

在湘西土家族苗族自治州和张家界市工作期间,我几乎跑遍了这里的山山水水。以前在我眼里司空见惯的山水,居然每一处都能让我惊喜和惊奇。可以说,每一座山岭、山峰都是一幅精美绝伦的画,每一条河流、小溪都是梦幻迷离的诗。面对这些山水,我开始惊艳的只是山水的美丽,后来感慨的是山水的博大。这些早于我的祖先来此安家的山水,不但无私地养育了我的祖祖辈辈,更养育了我的童年、少年和青春。三月泡、龙船泡、地枇杷、八月瓜、救兵粮、山葡萄、野樱桃等几十种野果“甜”着我的日子;山竹笋、山蕨菜、山胡葱、水芹菜、鸭脚板、地米菜、折耳根、野枞菌等野生植物,一年四季地“香”着我的餐桌。可以说,每一座大山小山,都是上苍留给我们的粮仓、菜地和果园。而那些纵横交错、川流不息的河流,则是我们生命的乳汁,一天也离不得。在我的笔下,耸立着湘西的很多山川、流淌着湘西的很多溪河,即便不是专门写山水的篇章,也会不由自主地落墨描摹和礼赞湘西山水。《还有哪里比湘西更美》《我们的风景》《猛洞河水色》《酉水船歌》《白河》《走滩》《流水》《石头上的歌谣》《夜坐天平山》《行吟芭茅溪》《澧水清明天》《田园抒情诗》《走凤凰》《古丈茶歌》《马王溪光景》《秋收散板》《天边的苗寨》等作品,都是我对湘西山水的一种膜拜和感恩。没有湘西的山水,我的生命就不会如此雄强,我的文字就不会如此丰盈。湘西的每一处山水,都会点亮我的文思、擦亮我的文字,让我的作品如此生动、灵动和令人感动。所以,不管走到哪个景区,我都会不由自主地跟我湘西的山水比较,我都会不由自主地对当地的主人说,“跟我湘西差远了”!乃至熟悉我的人都说,谁都不如你热爱自己的家乡!甚至有的人说,彭学明爱自己的家乡都爱出病了!

是的,我患上了“相思病”“思乡病”。我就是爱我的湘西,我的湘西就是天下最美最好的地方,我就是为我的湘西骄傲自豪。

我不但热爱湘西的山水,更热爱湘西的历史、人文、民风、民俗、民情。即便现在远离家乡,北上京城了,我还是常常回乡身披稻草,跟我的湘西父老一起跳茅古斯,感受我土家祖先远古开荒、创建家园的劳动欢乐。跟湘西父老一道骑着一匹纸扎的高头大马,冲向山下,杀出河谷,演绎土家祖先抗倭出征,然后又在路边河边点明火、装谢灯,迎接抗倭英雄凯旋;我曾经无数次地在湘西父老大喜的日子里,跟大家一道跳摆手舞,感受丰收的喜悦、结婚的甜蜜和节日的喜庆;当然,我也无数次地去母亲的苗乡,赶三五天一次的爱情边边场,听婉转悠扬的丹青苗歌,看声势浩大的椎牛祭祖,敲回声旷远的苗族大鼓,荡风情万种的苗家秋千……那情意绵绵的爱情挑葱会,那绵绵情意的爱情赶秋节,还有那曼妙独特的苗族接龙舞,都让我痴迷、陶醉,深以为荣。我父亲是土家族,我母亲是苗族,两个民族文化的滋养、历史的积淀、民风的熏陶和人性的锻造,使得我的文字有了独特的文学烙印和作品风格。《祖先歌舞》《边边场》《踏花花》《赶秋》《鼓舞》《上刀梯》《跳马》《哭嫁》《跳舞的手》《唱歌的扎染》《鼓在舞》《桃花落洞》《正月打彩》《秋天的声音》《苗寨踏步》《湘西年味》《老司城,千年土家王朝的不朽诉说》《历史寄给未来的36000封情书》等作品,就是我父系民族和母系民族滋养的结晶。翻译成多国文字出版发行的长篇纪实作品《娘》和《人间真是艳阳天——湖南湘西十八洞的故事》,以及长篇小说《爹》,也是湘西恩赐的文学骨血和生命。

关于湘西,我要说的话还很多,我会一直说下去。

关于文学,我想走的路还很远,我会一直走下去。

但愿我的文字和文学,经得住风雨,赢得过时间,在世界唱得响。

我相信,深爱故乡的文字和故乡亲吻过的文字,是不会流失的文字。故乡流传多年,文字就流传多年;文字走了多远,故乡就走多远。

(作者:彭学明,系中国作协创作联络部主任、散文家)

上一版

上一版