近代以来,经典形成及相关问题经历了一次被全面否定和重新激活的过程。这一重启过程建立在五四新文化运动“反传统”的基础之上。当时学界主流对传统关于经典形成的讲法持“否定”态度,所谓“否定”,非言当时否认儒家五经以及诸子经书为经典,而是认为传统中国所尊奉这些经典的行为方式是错误的,故所讨论的问题根本走不到经典如何形成这一层面上来。当时学界的主要动力在“去圣”“去经典化”。以顾颉刚为代表的古史辨派学者们,对唐以前的相当一部分典籍进行了真伪推定,确定了一大批“伪书”。孔子和经典的关系被极力地淡化,汉以来的经典生成之说,也如同商代以前的古史一样,被“推翻”了。古史辨派虽然没正面讨论典籍经典化问题,但正是他们的辨伪企图打破了经典在经学时代的权威性,使得典籍经典化成为一个新的学术问题。

20世纪,尤其是近40年以来,随着出土典籍的显著增多,对早期典籍的存在形态有了更加直观的认识。大量直观可见之典籍文献的出土,为我们讨论早期经典之形成提供了新的契机,为我们反思旧说和探讨新的可能性创造了条件。随着简帛研究的深入,我们对学术基本认识的改变是必然的,或纠错,或创新,无论如何,凭借对出土典籍中所包含巨量信息的深入探讨,我们在早期典籍形成、流传与思想系统之建构等相关问题的研究上一定会越走越远。

以先秦两汉时期文献的“经典化”为主轴,可将其划分为五个版块,进而把握住每一个版块的主要方面,即文献自然流传方式——书面与口传;经典化过程中的文献整理方式——校雠与定本;以文本掌握思想的方式——作者与学派;围绕文本建立学术体系的方式——经典与传记;基于思想体系建构政教体系的方式——六艺与诸子。

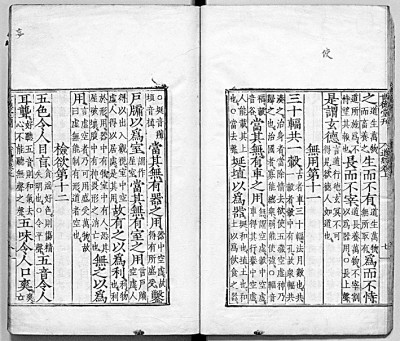

抄写与口传

抄写是指对文本内容的书面复制,口传是指对文本内容的口头复制。抄写与口传作为早期中国两种主要文本流传方式,在当时的技术条件下(录音设备尚未发明),其区分即在于是否具有超越时空限阈的可呈现性,以及基于这一可呈现性的可复核性。因为抄写对于文本的复制是书面的,只要这一次具体复制的物质载体(简帛石纸等)没有损毁,该抄本就可以超越时空限阈,不断呈现给异时空的读者。口传的每一次具体呈现则不具有这种超时空性,作为其载体的声音,本身是非物质性的,作为物质(空气)运动的现象,在空气的振动停止之后便消失了,因此不具有超时空的可呈现性,更不具有可复核性。在文献形成的早期,由于述者所带来的文本变异对于文本形成与流传的巨大影响,抄写与口传在不可复核性上的区分并不具有足够意义。但是随着文献“经典化”,述者被驱逐,可复核性的重要性日益增强,文献的著于竹帛与对于口传的贬斥,相辅相成,成为“经典化”进程的基础。

校雠与定本

校雠是文本整理过程中对异文的增减,是发现、制造、消除异文的过程。对异文的消除使校雠后的文本成为唯一的和不允许改动的定本。定本是其文本内容以至于文本中的每一个字都禁止改动的文本。校雠与定本都产生于政治权力的自我确认。商鞅变法在律令领域取消述者,禁止口传,将抄者贬为一字不能错讹的严格复制者。秦制以国家机器确认了圣君贤相所制定的律令定本,并颁布法令,规定以校雠来确保每一次抄写(复制)的绝对没有错讹。于是律令便在实质上成为秦制国家的“绝对经典”——对于生而统治世界的律令来说,并不存在“经典化”的过程。书籍文献的“经典”是对秦制律令“绝对经典”模式的模仿。具体有两种模仿途径:一是直接造经,如墨家之《墨经》,又如十二纪就是《吕氏春秋》之经。二是“经典化”,将秦制律令的“绝对经典”模式套用到其所传承的典籍上,竭力通过校雠造就定本,赋予传承文献以经典性。当{定本}观念(仿裘锡圭先生《文字学概要》之例,表示观念时加“{}”)形成之后,就力图在现实世界中造就文献定本,这也是“经典化”的重要标志。但是,是否能够在现实世界中做出文献定本,是由多种条件共同制约的,我们不可以因为现实世界中没有出现稳定的文献定本,就质疑定本观念的出现,甚至否认定本观念也参与了“经典化”的历史进程。

作者与学派

述者介于作者与抄者之间,既不是文本主题思想和主体内容的创造者,也不是一字不改原文照抄的抄写者。述者将自己的想法和对文本的理解直接写进文本,对文本内容和思想进行修改,是具体文本的直接呈现者。但在通过校雠形成定本的过程中,不允许对文本进行任何改动,于是述者被驱逐了。当校雠与定本将述者驱逐之后,只能照录原文,不得错讹一字的抄者也不再介入文本的意义理解中。于是文本的意义便取决于作者。作者即文本主体思想与主体内容的创制者,是文本意义的当然依据。我们有必要区分作者的两个面向:一是真实作者,即文本主体思想与主体内容的真正创制者,比如李斯之于《谏逐客书》;二是题名作者,即我们不知道某人是不是某一文本的真实作者,但是在后人的阅读理解中,该文本被认为是某人所作。亦即该文本的意义是通过以某人为作者来建构。在驱逐述者,禁止擅改文本之后,读者不能同时成为述者,将自己的理解写进文本,于是只能在文本之外构造题名作者,通过作者生平、写作背景等因素来承载文外之意,使之成为作者与文本之间建立理解的中介,确保自己的意义能够传之后世。进而,作者生平与写作背景的串联,以及对于文本意义的融贯,便构成了学派。

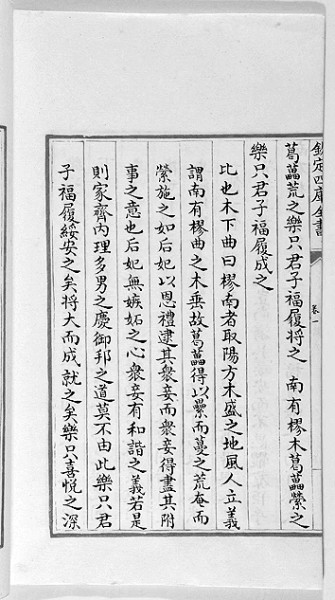

经典与传记

从文本角度来看,“经典化”的主要方式有二,一是定本,使经典的文字内容获得固定形式。二是传记,使经典的思想意义获得固定解释。传记成为专门文献,与题名作者的兴起密切相关。当读者对文本的理解必须以作者为中介时,对于经典的专门解释文献也就日益繁复,作者观念成为传记解经的指针,如“孔子作《春秋》”的观念无疑是《春秋》三传赖以成立的基石。由此,我们还可以分析传记的层次,如《毛诗》的解释文献包括《毛诗序》和《毛诗诂训传》两部分,但是推原其历史形成,应该是分为三步,即早期只有简单的文字诂训,此后援引《左传》例推寻作者,由此撰写了《毛诗序》。最后依据《毛诗序》解《诗》,撰写了传的部分。正是传记的成熟才使得经典的文本固定,意义确定,并且流传有绪,于是经典文本及其学术体系便于焉告成。

六艺与诸子

“经典化”除了文本表现之外,更重要的是文献表现,即成为经典的文献相对于其他文献地位的提升。这可以分为三个层次:一是书内立经,如《吕氏春秋》内部立十二纪以为经。二是家内立经,如道家立《老子》为《道德经》。三是绝对经典,此即汉代王朝政教体系建构中,以五经为一切文献与一切思想的经典。这也基本对应于始于战国后期的思想一统思潮,约略可以分为三波。第一波以《吕氏春秋》为浪峰,试图以阴阳家—黄老道家为核心,整合诸家。第二波在西汉景武之际,以淮南王刘安、司马谈、董仲舒为巨擘,形成儒道争长之局。第三波为刘向、刘歆父子董理天下图籍,奠定了经学独尊,而以诸子为其支与流裔的体系。汉代自向歆父子后,逐步建立了“制度—政”与“思想—教”合一的政教体制,这也成为从汉至清王朝政治的意识形态。

此中尤需注意者,是定本观念对于早期经典的生成与书写,以至政教体系成熟的真实影响。这要分三个层次来看:第一,在定本观念产生的领域,商鞅和秦国秦朝,是将律令做成了定本的,并且以国家机器保障其严格校雠。第二,在汉代,随着儒学经学地位的提升,朝廷竭力将定本观念推行到经书,西汉的向歆校书,东汉的刘珍校书,最终熹平石经就是这一努力的结果。律令与六艺共同奠定了王朝政教体系,在思想上就是郑玄经律同遵的经学体系。第三,在汉代,包括经书在内的绝大多数书籍并未形成稳定的定本,亦即没有做到一字不能改易。但是这并不表明定本观念没有意义。在汉代,越是接近于经典观念的书籍,也就越是接近定本形态,最显著的表现,就是成功驱逐了述者,实现了文本主题思想与主体内容的基本稳定。

(作者:李若晖,系中国人民大学国学院教授)

上一版

上一版