问世于1933年的龚古尔奖“桂冠小说”《人的境遇》塑造了一个青年革命者的形象。作品中,主人公陈身处波诡云谲的时代,为前途深感不安。因缘际会,陈被推向反法西斯运动。为了捍卫自由,他不惜献出生命,以希腊英雄般的悲情方式铭刻于20世纪法国文学记忆中。

弗朗茨·法农便是如同陈一般怀有英雄情操的人。在第二次世界大战中他前往法国参与抵抗斗争。战争结束后,他预见到非殖民化是大势所趋,于是以非洲为场域,引导民众投身民族革命。革命活动之余,他以文字和论著的形式,阐述非洲文化复兴的观念。

他既是反法西斯战士,又是心理医生,同时还是勤于思考、笔耕不辍的作家,以及积极介入社会活动的政治家。

1.从战士到医生

安的列斯群岛,又称西印度群岛。根据殖民化时期的领土主权,这一地区被划分为西班牙语系、英语系和法语系三组岛屿。

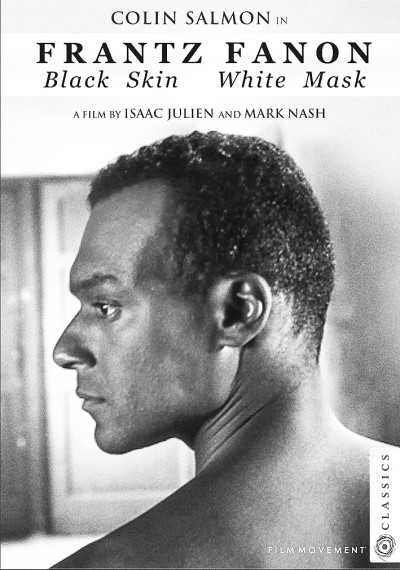

“我无疑属于我的那个时代”,法农在处女作《黑皮肤,白面具》当中写道。那个时代是反殖民斗争方兴未艾的年代。1925年盛夏,法农出生于法属马提尼克首府法兰西堡,父亲为黑人海关官员,母亲是一名拥有一半白人血统的黑人混血女子。夫妇两人共生育六个孩子,法农排行第五。在彼时的安的列斯,社会身份高低取决于肤色与家产的多寡。家庭的呵护与母亲一边的欧洲血统,令法农得以安然长大。

10岁那年,在法国废奴运动之父维克托·舍尔歇纪念堂的参观活动,使法农第一次了解到黑人族群的悲惨处境。时隔若干年,他回想往事,情绪十分激动:“原来人们对我讲述的历史,是书写在否定之上的历史,人们教导我的事物秩序,是捏造的秩序……这一天,我接受了反殖民启蒙,从此张开眼睛和耳朵。”确乎如此,法农的生命历程与反殖民斗争两相交织,他的一生,是抵抗与良知的一生。

第二次世界大战爆发不久,适逢戴高乐将军征召殖民地志愿军,法农作为中学生应召入伍。战争临近尾声,法农受赠军阶与奖章,此后,他义无反顾地走上寻求心灵解放与政治解放的革命道路。

战争结束后,法农返回故乡继续中学学业。这一时期,安的列斯地区没有大学,许多年轻人选择前往法国本土深造。很快,他便赶赴法国里昂求学。在里昂大学,他系统地学习心理学,为日后成为精神科医生做着准备。与此同时,他还流连于文学院,沉浸在萨特、梅洛-庞蒂等左翼思想家的名篇佳作当中,课余时间从事戏剧创作,并为一些黑人学生刊物撰写文稿,以宣传反殖民主义思想。

临近毕业,法农向导师让·德秀姆提交了论文《黑皮肤,白面具》。基于他此前生活在白人社会的主体经验以及精神医学的诊疗结果,指出自我认知失衡现象普遍地困扰着安的列斯黑人社群。在他看来,白人在社会关系中占据主导地位,黑人饱受种族歧视,人格发展受到抑制,久而久之便产生低人一等的自卑情结。无论是从医学角度来看,还是从人的“存在”角度来看,安的列斯殖民地具有的黑白种族不对等的社会结构都亟待改善。论文内容使他无法通过毕业审查,于是法农只好选择一项更符合当时学术规范的主题作出论述,最终于1951年末通过答辩,随即便踏上职业之路。

他先是来到法国南部山城圣·阿尔邦的精神病医院实习。这段行医经历比较短暂,只有15个月,却对其职业生涯产生尤为深刻的影响。圣·阿尔邦是战后精神病学诊疗的先锋机构,法农投入托斯克尔师门,施行“社会疗法”。当时学界的主流治疗方案是将精神病患者隔离起来,托斯克尔却不赞同。他相信,即使在患者那里,仍然存在使治疗关系得以建立的理性残余。出于这一理念,他将圣·阿尔邦定位为一个帮助患者祛除苦痛的医疗机构。医护人员和住院人员一同生活,医生将话语权交还给病人,倾听病人的讲述。在医生帮助下,病人的社会关系得以重构。这一医疗理念吸引着法农,影响着法农。日后他主持北非地区的精神医疗工作,便采用“托氏疗法”。

1953年,法农通过了公立医院主治医师资格考试,随后前往诺曼底彭托松医院工作。在这家医疗机构,他试着将“托氏疗法”付诸实践,把话语权从医护人员手中交还给病人。某日,他签下一份授权书,允许护士陪同病人在工作日时间前往市场采购。然而,这却为院方所禁止。次日,许多病人发起罢工,医院几乎处于瘫痪状态。不久,一名新的主任医师取代了他。同一时期,法属阿尔及利亚的布里达-柔安维尔精神病医院出现职位空缺。法农获悉后立刻提出申请,随后前往新职位赴任,由此便开启了人生旅程的非洲之行。

2.“希波克拉底在非洲”

“我愿在判断力所及范围内,尽我所能,为病人谋利益,杜绝一切堕落及害人的行为……无论在何处,无论病人是男是女,是自由是奴隶,对他们一视同仁,为他们谋幸福是我唯一的目的。”公元前四世纪,希波克拉底为希腊人奠定这番医事规范。如果借此对法农的医者生涯加以审视,尤其是对其非洲之行加以审视,便得以窥见一个心怀大爱的白衣天使。

法农到来之前,布里达-柔安维尔医院主要收治来自阿尔及利亚各地的重症患者。这里规模不大,仅能容纳800名病人,然而实际情况远远超出预期。1953年,住院病人高达2000名,而院内只有4名主治医师,接诊压力十分沉重。不仅如此,医院还面临着设备短缺、工作人员缺乏训练等问题。这一情况下,聘用新人已是迫在眉睫,法农正是应召而来。

自20世纪30年代起,阿尔及尔学派在北非精神医学界占据主导地位,他们是一些毕业于法国专业院校的白人医生。他们竟认为北非居民有着与生俱来的基因缺陷,大脑无法达至成熟状态。在他们看来,正常的非洲人等同于大脑额叶被切除的欧洲人。这一理念不仅给予种族歧视专业鉴定,而且影响了当地的行医风尚。法农到达布里达-柔安维尔之前,院方遵循阿尔及尔学派,将一些欧式治疗方法,如大脑额叶切除术、胰岛素疗法、电击疗法等套用在病人身上,然而治疗效果不尽如人意。此外,院方还实行分诊原则,欧洲病人与当地病人被隔离开,不同病房无法开展社会交往,病人与医生之间亦缺乏互动。

法农来到布里达,为眼前的景象震惊不已:病房内挤满了蓬头垢面的病人,如同囚犯一般被捆绑在床上,那些身患肺结核的精神分裂症患者,多数禁闭在隔离室里,用铁链捆绑着,几乎全身赤裸。安顿下来之后,法农决定实施改革。在其主导下,病人走出病房,与医护人员一道修补断裂已久的社交网络。勤于思考的法农发现,法国医生往往以欧洲社会为参考对象,忽视北非地区的民生民情,如果将当地风俗融入诊疗方案,或许可以令当地病人产生情感认同,加快病情好转。于是,他组织医护人员开展摩尔人咖啡聚会、裁缝工作坊、说书人晚会等活动,帮助患者解除盘踞于意识深处低人一等的自卑感。这一疗法以重建患者人格尊严为核心理念,引领着北非殖民地的精神医学革命。

3.黑色西西弗斯与《大地上的苦难者》

法农驻足布里达的时期,殖民统治日渐严苛。阿尔及利亚作家卡迈勒·达乌德在《默尔索案调查》一书中写道:“独立战争之前,人们日复一日地苟活,从不知道今夕何年,生活中无外乎是传染病、闹饥荒之类的事情,我的外祖母死于斑疹伤寒……这段往事持续一年之久,足够写满整整一本记事簿。”

1954年起,民族独立浪潮席卷阿尔及利亚。法农终于承认,也许医疗手段无法治愈民众的心理障碍,只有彻底改变社会关系,才有望摆脱精神枷锁。他加入国民解放阵线,成为官方媒体《斗士报》的编辑,密切关注着非洲的发展前景。1958年,阿尔及利亚临时政府成立,他被任命为非洲巡回大使,足迹深入撒哈拉以南地区。1960年末,法农罹患急性白血病,即便重症缠身,仍然致力于阿尔及利亚的革命事业。

法农离世之前,曾赴美国接受治疗。在写给朋友的私人信函里,他感慨自己时日不多,无法继续进行反殖民斗争活动:“死亡永远伴随我们,重要的不是避免死亡,而是全力地实践自己的理念。如今躺在病床上,我感到力气将尽。然而,令我惊骇的不是自己就要死去,而是自己竟然会因为急性白血病而死于美国……人生在世,倘若不能为民众、正义、自由而服务,那么我们就什么都不是。即使在医生都感到绝望的时刻,我仍然牵挂,喔,朦朦胧胧地,我仍然牵挂阿尔及利亚民众,牵挂第三世界民众,我能够支撑到现在,都是为了他们。”法农病逝后,人们根据遗嘱将他安葬于阿尔及利亚,以阵亡烈士的纪念仪式予以追悼。

《大地上的苦难者》是法农晚期代表作之一,创作于1960年至1961年间。由于作者卧病在床,只好口授观点,由助手做记录,于匆忙之中写就。全书标题取自巴黎公社成员欧仁·鲍狄埃为纪念公社运动所写的《国际歌》歌词“起来,全世界受苦的人”。书中重点关注的对象不是那些在19世纪末的工业化国家里高唱“起来,饥寒交迫的奴隶!起来,全世界受苦的人”的欧洲无产阶级,而是非洲民众。他们的诉求一贯为人忽视,他们的口舌一贯为人噤声,凭借此书,他们得以呐喊——“起来!”“团结!”“斗争!”

在全书结尾,作者向非洲民众发出倡议:我们曾经沉陷于广袤黑夜,如今我们必须撼动它。曙光已经升起,让我们离弃欧洲。尤为值得关注的是,书中结合阿尔及利亚民族独立的历史经验,系统性地阐明非洲文化复兴的理论方案。

作为当地民族独立运动的亲历者与参与者,法农觉察到,反殖民意识的发展成熟给阿尔及利亚民族文化带来一系列变化,大致可以归入“拿来主义”“文化自觉”与“文化自为”三个阶段。

民族文化的第一个发展阶段是缺乏判断、全面吸收殖民者文化的阶段,近似于鲁迅所说的“拿来主义”。殖民统治之下,阿尔及利亚民族文化停滞不前。成长于这一时期的本土文艺家几乎被法国文化同化,对于民族传统缺乏了解,只能在法国文艺家身后亦步亦趋。

民族文化的第二个发展阶段是民族意识有所醒悟、产生文化自觉观念的阶段。阿尔及利亚本土文艺家开始认识到挣脱法国文化统治的必要性,决心挖掘民族历史,却由于尚未完全融入革命活动而倍感无助,于是只能攀附法国文化系统、采用“他者”视角阐释本民族文化。尽管如此,这在客观上为推进民族解放进程做着准备。

民族文化的第三个发展阶段是民族意识彻底觉醒的阶段。这一阶段当中,本土艺术家投身于解放斗争,与广大民众站在一起,采取各类宣传手段对民众进行精神动员。可以说,这一阶段是民族文化振兴的关键时期。在法农看来,唤醒民族意识、推动民族文化向前发展,是实现阿尔及利亚乃至非洲文化复兴的关键所在。在殖民主义根深蒂固的非洲大陆,各民族处于欧洲占领者包围之中。这一现实基础决定了非洲各族民众的命运休戚与共。非洲文艺工作者应当以纸笔为战斗武器,唤醒非洲民众,激发民族自信心与民族认同感,为推进社会制度变革做思想准备。

20世纪五六十年代,随着非洲殖民地相继宣告独立,民众的身份认同诉求不再是反殖民抵抗的现实需求,构建新型民族集体意识成为其首要需求。法农洞察新形势,他主张非洲各族民众应抛弃狭隘的民族主义情绪,以多元互动、合作共赢的意识,向兄弟之邦的文化展开胸襟。这就是说,应当在了解自身文化的基础之上展望世界,并且对自身在世界之中的主体位置有清晰的认知;不仅要借鉴不同的文明,还要与不同的文明进行对话,为世界的和而不同作出贡献。

其实法农写作这本书的时期,阿尔及利亚的革命进程反复无常。尽管如此,他仍然憧憬胜利。然而余下的日子越来越少,1961年末,他终于长眠于夜色,再无气力目睹曙光出现。第二年秋季,法国在阿尔及利亚长达130年的殖民统治宣告结束。他的愿景终于成为现实。

根据《荷马史诗》记载,英雄西西弗斯由于触犯神意而被施以严厉惩罚。他倾尽气力,将一块巨石推上山顶,石头由于自身的重量又滚落下去,他千百次重复同一个动作,直至耗尽生命。在加缪笔下,西西弗斯成为反抗苦难的悲情英雄:“他蔑视神明,仇恨死亡,对于生活充满激情,必然受到难以用言语尽述的非人折磨……而这是出于对大地的无限热爱所必须付出的代价。”既然这世界看似山穷水尽,应当如何应对?法农给出的答案也是西西弗斯式的:去思考,去热爱,去行动,去反抗。在炫目而短暂的一生中,法农构想出非洲文化复兴的理论方案,堪称殖民文化创伤的心灵疗愈师。

(作者:宋心怡,系中国社会科学院外国文学研究所助理研究员)

上一版

上一版