编者按

今年5月,全国科学技术名词审定委员会和国家市场监督管理总局联合发布了四个国际单位制新词头的中文定名,引起社会关注。今天,我们已经形成了较为科学规范的科学技术名词审定原则、方法、程序和体例,并且能够基于这些规范及时高效地开展术语的中文定名。但其实,这些定名原则与方法的确立,也经历了较为漫长与曲折的发展历程。比如,化学元素“硅”的命名,就曾经历了读音和字形的多次变更。本文作者以大家耳熟能详的术语符号为例,介绍它们的前世今生,探索术语定名融合民族智慧与世界表达的中国式道路。

1.引入阿拉伯数字的争论

现今为人熟悉的1、2、3等阿拉伯数字是在西学东渐期间传入我国并开始大量使用的。19世纪晚期,英国人傅兰雅与美国人狄考文就是否在翻译数学著作时将阿拉伯数字引入汉语产生分歧,论辩十分激烈。

傅兰雅在江南制造局出版的《代数术》《对数表》《八线学》等数学书籍中,没有采用阿拉伯数字,而采用汉字数字一、二、三等。狄考文在登州文会馆出版的《笔算数学》《代数备旨》《形学备旨》等数学教材中,则将汉字数字改换成阿拉伯数字,加减乘除符号采用“+-×÷”,分数记法也采用分子在上、分母在下的方式。在1875年出版的《笔算数学》中,狄考文留下了彼时中国最早大量使用阿拉伯数字的记录:“现在天下所行的笔算,大概都是用亚(阿)拉伯数目字,虽然各国所叫的音不一样,而意思和字迹却都相同,这种字容易写,于笔算也很合用,看大势是要通行天下万国的……”

狄考文认为:“数学符号是一种世界语言,所有的文明国家都会使用它,而且不到万不得已是不应该轻易对其做出改变的。”傅兰雅回应道:“难道没有任何汉字数字,比如:三‘three’,可以像阿拉伯数字3那样易读、易写和便于印刷吗?阿拉伯数字有什么魔力吗?促使我们必须把它们拖进中国的书籍中……”狄考文针锋相对:“我认为要在中国推广一套不同于其他文明世界普遍使用的数学术语,实际上是在前进的路上设置障碍,极大地妨碍了现代科学在中国推广的进程。……书写阿拉伯数字需要十三画,而书写汉语数字则需要二十七画,这会造成在实际的数学运算过程中所花费时间的巨大不同,而要在垂直交叉的行列里书写汉语数字一、二、三时所出现的无尽的混乱就更不用说了。”

上述关于阿拉伯数字的争论,表面上看只是两位外国人关于数学符号的选择问题,实际上关乎如何看待世界语言符号的通用性和民族语言符号的差异性问题。对此,一贯主张尽量使用汉语既有术语的傅兰雅,坚定地选择沿用汉字数字符号。而狄考文则提出:“应该让一个中国人在看到外国数学书籍时,虽然不能理解其中的语言,但是能够毫不费力地看懂这些世界通用的符号。”

后来,在较长一段时间内,狄考文与傅兰雅双方争执不下,也直接导致两种不同的数字符号系统在清末的术语翻译实践中并存。当然,众所周知,中国数学符号的历史,最终选择了阿拉伯数字。

2.优选生僻字的探索

清末学部编订名词馆总纂、翻译家严复先生归纳了“译事三难”:信、达、雅。他本人在求“达”的道路上,推崇复活古字,认为,“用汉以前字法、句法,则为达易;用近世利俗文字,则求达难。”在他看来,译名一时之“达”还要兼顾未来的使用情形,所谓“名义一经俗用,久辄失真”。因此,他复活了不少古僻字以翻译新事物。比如,butter今译黄油,严复则译为“胹”,并注“俗呼牛奶油”。“胹”乃用火使烂熟之义。《左传》:“宰夫胹熊蹯不熟。”《方言》:“熟也。自关而西秦晋之郊曰胹。”《说文解字》:“胹,烂也。”严复取的是butter的性状与“胹”在性状上的关联。严复认为,字义模糊的古僻字不会造成“同形冲撞”,“译者可以自由地向这些古僻字里充填新的意义”。

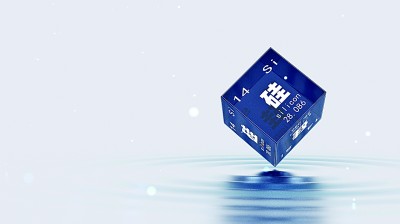

用复活古字或造生僻字的方法来确定汉字术语符号,最为久远而经典的实践莫过于元素中文名。最早尝试造生僻字命名元素的是德国人罗存德。他借鉴了中国传统的“五行”观念,用“行”来对应“元素”,表示构成世间万物的基本要素。他把“行”分成左右两部分,在中间加上与化学元素有关(如元素的形态、性质等)的汉字。如将“水”插入“行”中表示“氢”,将“炭”插入“行”中表示“碳”,将“绿”插入“行”中表示“氯”。罗存德在《英华字典》中一共收录49种化学元素名,用这种造字法命名的有21种。当然,罗存德的尝试未能推广,而用类似方法取得历史性成就的是傅兰雅和徐寿。

在1884年刊印的《化学材料中西名目表》“小序”中,英国人傅兰雅和中国人徐寿系统总结道:“各种化学材料,有中国尚未知者,有前翻译家尚未定名者,无奈必设公法,特命新名。所有原质,多无华名,自必设立新者,而以一字为主,或按其形性大意而命之,或照西字要声而译之。所有杂质之名,率照西国之法,将其原质之名与数并而成之。中国有者,另为释注。所有生物质之名,或将其原意译其要略,或按其西音译以华字。”

通俗地说,汉语中已有的元素名称仍沿用,如金、银、铜、铁、锡、汞、硫等;汉语中没有名称的元素,则立新名,为便于化合物命名,元素新名取单字。具体做法是选取元素英文“要声译之”,近代一般采用英文首字母译音的常用字(“首音不合”的取第二个音节),依据元素类别加偏旁为义符,成为新字,如钙(calcium)、铀(uranium)、锌(zinc)等(氮、氢、氧等元素当时依性质意译为淡、轻、养等)。化合物命名则按照西文命名的成法,采用元素连书,按其化学式或分子式命名,如Ferric oxide(Fe2O3)译为“铁二氧三”。

这种译法从体系上摆脱了中国传统炼丹术及物质名词的影响,简单易记,为后世“某化某”式化合物命名法奠定了基础。傅兰雅和徐寿在《化学鉴原》中提到的全部64种元素中文名,有47个沿用至今,甚至远播日本。

傅兰雅和徐寿创制的化学元素命名原则及方法,精妙地展示了元素及化合物的系统性,使中国学者能够快速跟进化学知识,让近代化学在中国迅速生根、开花、结果,堪称近代术语创制史上的经典。直到如今,新元素命名依然大体沿用其中的经典规则。但自近代以来,以复活古字或造新字方式来命名术语的,除了元素命名这一“活化石”以外,其他实例已极其少见。

3.译音专用字的尝试

复活古字或新造字是表意的思路,而用汉字标音则是表音的思路。美国人卢公明在1872年的《英华萃林韵府》中,提供了一份《英语音节汉语对应表》(作者F. H. Ewer)。为数千个专名的每一个外语音节都固定选择了一个或多个(不超过3个)读音相近的汉字或字组来标音。从“A-亚”到“z-私”,表中标音汉字的选择颇为系统,尽管汉字读音与如今的普通话有别。

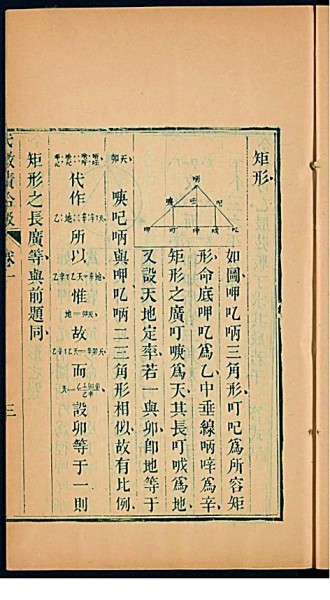

1859年,英国人伟烈雅力和中国人李善兰在《代微积拾级》中,除了用天干地支等对应英文小写字母(如“甲”对应a),还用“口”字作为偏旁加上天干地支等结合新造汉字对应英语大写字母(如“呷”对应A),并系统应用于该书正文的各类数字表达式中。1873年,美国人玛高温和中国人华衡芳在《金石识别》中曾采用音译的办法来翻译元素,如将“锰”译为“孟葛尼”,将“硼”译为“布而伦”。严复在翻译某些与中国传统学问不同的重要学科名时也采用音译,如哲学、物理学,分别译为“斐洛苏非”“斐辑”,相同的音节也倾向于用相同的汉字。

1890年,傅兰雅提出,“如果确实无法翻译某一术语,而必须对其进行音译时,那么要使用可以找到的最适合的汉字”。他建议:“有必要在那些只用来音译术语的汉字前面加上声旁‘口’字旁……如果人们能够始终如一地在表示科学术语及其他专名的汉字前加上‘口’字旁,表达其声音,而非其语义,将会避免很多不必要的麻烦。有了这一有效的偏旁,汉字很容易被印刷和读出来,而且,书写起来也并不麻烦,是一举多得的好办法。这些汉字只表音,这是它们区别于汉语的合体字,特别是那些既表音又表意的汉字的最重要的特征。”在同一次大会上,狄考文也认为,“一般来讲,在其他条件不变的情况下,标音法比翻译法更好。”

如今,在特定领域,如外国人名翻译中,主要遵从的就是音译原则,按照“名从主人”原则确定人名的母语发音,然后按照其母语音节的实际发音选用规定的译音用字或字组,最终形成规范定名。

4.现代术语符号的当下命名

当下,术语符号越是基础,社会也就越关注。比如,PM2.5、元素、计量单位等基础术语符号,原本是大气科学、化学、计量领域的术语,但因与大众生活或科学普及密切相关,其汉语定名广受社会关注。

基础术语符号创制具有国际化的特点。诸如元素名、计量单位、动植物名、地质年代、台风名、天体名等基本符号系统的设定,都是由世界学术共同体通过特定的组织形式,以达成全球共识的形式产生。如,元素名由国际纯粹化学联合会(IUPAC)确定;计量单位由国际计量大会(CIPM)确定;植物命名规则由国际植物学大会(IBC)确定;地质年代名由国际地质科学联合会(IUGS)确定;台风名由世界气象组织(IMO)确定;天体名由国际天文联合会(IAU)确定,等等。

基础术语符号创制青睐专名化的理据。以元素命名为例,国际纯粹化学联合会(IUPAC)授权元素发现者确定新发现元素的英文词形,而元素发现者往往选择国家名(如第113号元素Nihonium取自发现者国籍日本Nihon)、城市名(如115号元素Moscovium取自元素发现地莫斯科Mosco)、科学家人名(如118号元素Oganesson取自俄罗斯核物理学家奥加涅相Oganessian)等作为命名理据。台风名则是由成员国分别贡献部分词语,共同形成轮转使用的命名库,命名源自植物名(如海棠、百合、山竹)、动物名(如海鸥、天鹅)、地名(如万宜、夏浪)、人名(如神话人物悟空、电母,女性人名玛莉亚、康妮),以及星座名(如天秤、摩羯)等多种多样的专名。

基础术语符号普及具备民族化的路径。当下,特定领域科学共同体的共识往往用领域内通行语种达成,印欧语系语言常被作为首选。这一点不仅体现在术语符号的形式选择上,也体现在字母及音节的发音选择上。以联合国官方语言之一汉语为代表,虽然其延续数千年的意音符号系统与印欧语的表音符号系统有本质不同,但是得益于基础术语符号的国际定名规则相对明确,汉语只需要明确汉语对应的命名规则(如国际单位制新词头中文命名规则、化合物命名原则),也能很快完成本地化命名。

基础术语符号普及兼有文明互鉴的功能。以具有五千年文明的中国为例,术语越来越多取材于中华传统人物(如“郭守敬”望远镜)、中华传统故事(如“悟空”号暗物质探测卫星)和中华传统文化(如“神舟”系列飞船、“天问”火星探测器)中的意象,并在不同文明的交流互鉴中,经由国际国内标准流程和全球化科技交流平台,取得全球科学共同体的认可。中国的科技创新通过“中国味”命名,既体现了中华民族的文化自信,也推动中华民族的科技智慧走向世界。

回首西学东渐的那段曲折历史,再看看多姿多彩的当下,我国在术语规范化领域坚持依靠科学共同体、植根中华优秀传统文化、尽可能将民族智慧与世界表达相结合,逐步找到了一条既观照国际交流又注重本土文化的中国式道路。这条中国式道路的形成来之不易,当下也不断取得进步,期盼其中蕴含的理念与创意也在将来的实践中变得愈加丰满。

(作者:张 晖,系中国人民大学博士后、全国科学技术名词审定委员会事务中心副主任)

上一版

上一版