酒器,据说最早是从原始人不满足于“污尊抔饮”而发展起来的。先秦时期,先民发展出各种不同用途的酒器,不仅具有实用价值,还承载着厚重的艺术价值、历史价值,凝聚着中华民族先民对美好生活的追求。今天,我们就谈谈其中比较具有代表性的爵、尊和觚。

爵 神乌振翮 芬芳攸服

迄今为止,人们发现最早的青铜器,是出土于二里头遗址的一件铜爵。

在酒器序列里,爵的地位至微,礼天地、交鬼神、和宾客,冠、昏、丧、祭、朝聘、乡射,无所不用,无所不可。作为最简单的酒器,爵的造型相比于今日之器具,也算是精致了:束腰扁肚,三足细长,前流后尾,如鸟雀之将飞,精健有力。

爵的名字,正得之于雀。《说文》言:“爵,礼器也。象爵之形,中有鬯酒,又持之也。所以饮。”爵的篆体字形,下半部分是一只手拿着酒杯,上半部分像一只飞鸟,整体看起来,又正是爵之为器具的形状。

“器象爵者,取其鸣节。”爵的造型似鸟,主要就在于修长的腿脚,不过神似而已。商周时期的青铜器,多喜欢做成动物形状。

那么,为什么最初的一批酒器,要以鸟为原型呢?而且,这只鸟还有三足?有人说,爵之所以造成三足,大约就是考虑三角形的稳定性。如果参照中国神话,或许会发现,爵的原型可能不是一般的鸟。相传,太阳之中有三足乌,为日神代表。白居易诗云,“白兔赤乌相趁走”,白兔为月,赤乌为日,因此以乌飞兔走指代日月更替。同样是以动物喻时间,白驹过隙是以大化小的瞬间,而乌飞兔走则是连绵不绝的追赶。

爵的外形布满棱角,想象一下,把这只沉甸甸的青铜小雀斟满一杯酒,再送到嘴边——整个过程,一不小心就会刺了手心、碰了鼻子。所以有人认为,爵和觞不同,或许就是一件纯粹的礼器,并不能真的用来喝酒。其实严格来说,我们所见到的青铜器,都是日常器具的复制品。但这并不影响我们从实际生活的角度来观看它们——不论是祭祀、纪念还是陪葬,它们都是日常生活经过淬炼后的精华。或许那些铜爵并不曾真的触碰过唇舌,但它们的姿态已演绎了千千万万次的举杯与畅饮。

爵中所盛之物为鬯酒,是祭祀所用香酒,原料为郁金草和黑黍,大概是先用黑黍酿酒,再以郁金草浸泡,思路类似于混合香料而产生风味的金酒。鬯酒重香气,“芬芳攸服,以降神也”。神明饮酒,只饮香气而已,正如青铜爵现在只需静静站在博物馆的展柜里,为观者提供一点想象的素材与空间。

庙堂之上,芬芳攸服。如果说青铜爵是一只暂时停歇的神乌,那么它的双翼,便是杯中酒远播的香气。随着时间的流逝,爵也失去容器之实,与名禄相连,成了纯粹的身份象征。

尊 尔羊来思 德将无醉

鱼羊为鲜,羊大为美。翻阅书卷,关于羊的诗文,大部分就是草原背景的点缀。而在《小雅·无羊》中,直接描绘了羊的命运:“尔羊来思,其角濈濈。尔牛来思,其耳湿湿。或降于阿,或饮于池,或寝或讹。尔牧来思,何蓑何笠,或负其糇。三十维物,尔牲则具。”羊聚集成群,复而散落各处,最终与牛一起,凑够了“牺牲”的分量。

古时为祭祀而宰杀的牲畜为“牺牲”,而羊是牺牲序列里仅次于牛的尊贵动物。然而牛除了放牧之外,还出没于农田与林间,在人们心目中有着更生动的面貌,留下了诸如《五牛图》这样的传世杰作。而或肥美或精瘦的羊,在诗文乃至艺术的世界里,却渐渐变成了草原上一个个面貌模糊的白点。

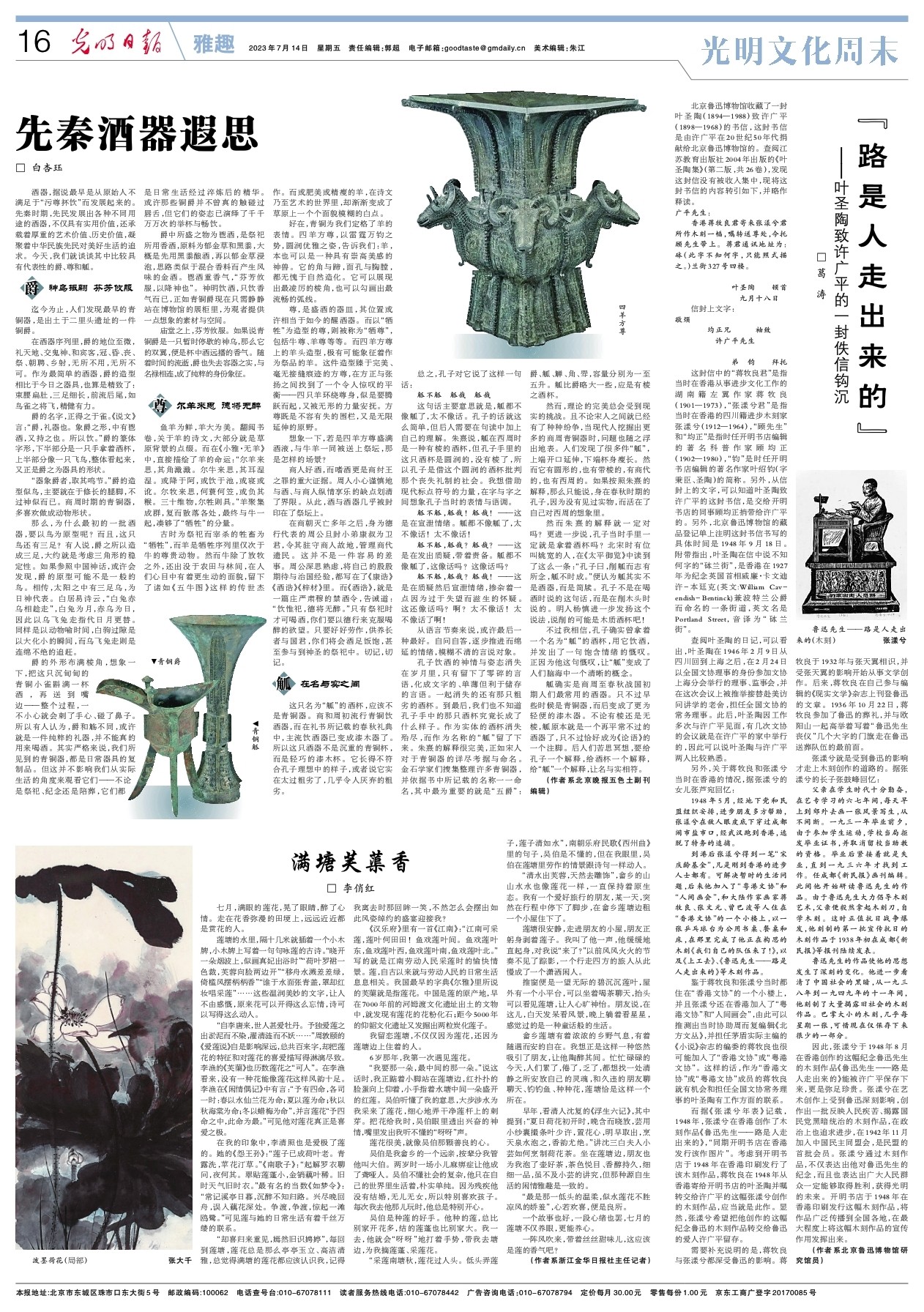

好在,青铜为我们定格了羊的表情。四羊方尊,以雷霆万钧之势,圆润优雅之姿,告诉我们:羊,本也可以是一种具有崇高美感的神兽。它的角与蹄,面孔与胸膛,都无愧于自然造化。它可以展现出最凌厉的棱角,也可以勾画出最流畅的弧线。

尊,是盛酒的器皿,其位置或许相当于如今的醒酒器。而以“牺牲”为造型的尊,则被称为“牺尊”,包括牛尊、羊尊等等。而四羊方尊上的羊头造型,极有可能象征着作为祭品的羊。这件造型臻于完美、毫无接缝痕迹的方尊,在方正与张扬之间找到了一个令人惊叹的平衡——四只羊环绕尊身,似是要腾跃而起,又被无形的力量安抚。方尊既是不容有失的围栏,又是无限延伸的原野。

想象一下,若是四羊方尊盛满酒液,与牛羊一同被送上祭坛,那是怎样的场景?

商人好酒,而嗜酒更是商纣王之罪的重大证据。周人小心谨慎地与酒、与商人纵情享乐的缺点划清了界限。从此,酒与酒器几乎被封印在了祭坛上。

在商朝灭亡多年之后,身为德行代表的周公旦封小弟康叔为卫君,令其驻守商人故地,管理商代遗民。这并不是一件容易的差事。周公深思熟虑,将自己的殷殷期待与治国经验,都写在了《康诰》《酒诰》《梓材》里。而《酒诰》,就是一篇庄严肃穆的禁酒令,告诫道:“饮惟祀,德将无醉。”只有祭祀时才可喝酒,你们要以德行来克服喝醉的欲望。只要好好劳作,供养长者与国君,你们将会酒足饭饱,甚至参与到神圣的祭祀中。切记,切记。

觚 在名与实之间

这只名为“觚”的酒杯,应该不是青铜器。商和周初流行青铜饮酒器,而在礼书所记载的春秋礼典中,主流饮酒器已变成漆木器了。所以这只酒器不是沉重的青铜杯,而是轻巧的漆木杯。它长得不符合孔子理想中的样子,或者说它实在太过粗劣了,几乎令人厌弃的粗劣。

总之,孔子对它说了这样一句话:

觚不觚 觚哉 觚哉

这句话主要意思就是,觚都不像觚了,太不像话。孔子的话就这么简单,但后人需要在句读中加上自己的理解。朱熹说,觚在西周时是一种有棱的酒杯,但孔子手里的这只酒杯是圆润的,没有棱了,所以孔子是借这个圆润的酒杯批判那个丧失礼制的社会。我想借助现代标点符号的力量,在字与字之间想象孔子当时的表情与语调。

觚不觚,觚哉!觚哉!——这是在宣泄情绪。觚都不像觚了,太不像话!太不像话!

觚不觚,觚哉?觚哉?——这是在发出质疑,带着责备。觚都不像觚了,这像话吗?这像话吗?

觚不觚,觚哉?觚哉!——这是在质疑然后宣泄情绪,掺杂着一点因为过于失望而滋生的怀疑。这还像话吗?啊?太不像话!太不像话了啊!

从语言节奏来说,或许最后一种最好。自问自答,逐步推进而绵延的情绪,模糊不清的言说对象。

孔子饮酒的神情与姿态消失在岁月里,只有留下了零碎的言语,化成文字的、单薄但利于储存的言语。一起消失的还有那只粗劣的酒杯。到最后,我们也不知道孔子手中的那只酒杯究竟长成了什么样子。作为实体的酒杯消失殆尽,而作为名称的“觚”留了下来。朱熹的解释很完美,正如宋人对于青铜器的详尽考据与命名。金石学家们搜集整理许多青铜器,并依据书中所记载的名称一一命名,其中最为重要的就是“五爵”:爵、觚、觯、角、斝,容量分别为一至五升。觚比爵略大一些,应是有棱之酒杯。

然而,理论的完美总会受到现实的挑战。且不论宋人之间就已经有了种种纷争,当现代人挖掘出更多的商周青铜器时,问题也随之浮出地表。人们发现了很多件“觚”,上端开口延伸,下端杯身瘦长。然而它有圆形的,也有带棱的,有商代的,也有西周的。如果按照朱熹的解释,那么只能说,身在春秋时期的孔子,因为没有见过实物,而活在了自己对西周的想象里。

然而朱熹的解释就一定对吗?更进一步说,孔子当时手里一定就是拿着酒杯吗?北宋时有位叫姚宽的人,在《太平御览》中读到了这么一条:“孔子曰,削觚而志有所念,觚不时成。”便认为觚其实不是酒器,而是简牍。孔子不是在喝酒时说的这句话,而是在削木头时说的。明人杨慎进一步发扬这个说法,说削的可能是木质酒杯吧!

不过我相信,孔子确实曾拿着一个名为“觚”的酒杯,用它饮酒,并发出了一句饱含情绪的慨叹。正因为他这句慨叹,让“觚”变成了人们脑海中一个清晰的概念。

觚确实是商周至春秋战国初期人们最常用的酒器。只不过早些时候是青铜器,而后变成了更为轻便的漆木器。不论有棱还是无棱,觚原本就是一个再平常不过的酒器了,只不过恰好成为《论语》的一个注脚。后人们苦思冥想,要给孔子一个解释,给酒杯一个解释,给“觚”一个解释,让名与实相符。

(作者:白杏珏,系北京晚报五色土副刊编辑)

上一版

上一版