【读史札记】

《光明日报》史学版近日刊发袁广阔《商代前期:中国步入成熟文字时代》一文指出,近年来,郑州商城、小双桥、洹北商城等早商都城遗址不断发现骨刻文字、金文、朱书文和陶文等早期文字遗存,揭示出早在商代前期,中国已形成了成熟的文字体系。该文颇具启发意义,笔者认为,我国文字从殷商时代发展成熟以来,传承至今仍然发挥着巨大作用,这不能不说是殷代文明一项伟大的发明创造,同时也说明殷代古文字承载着中华传统文化的基因,是中华民族集体意识的重要根脉所在。

学界目前已有共识:商王武丁时代早期,殷代文字已发展成熟,具备了后来汉代学者概括的“六书”造字特征。换言之,中国文字早在武丁时代就已经在形音义等方面定型。文字是记录语言的符号,语言又是思维的工具,文字的构造、语言的使用中往往蕴含着一个民族的独特思维方式。古文字学者从专业角度认识到,殷代古文字已完全具备汉字所拥有的三个基本特征:以形表意、以形表音、兼表音意,即汉代六书提炼而成三书。不论是六书,还是三书,都对中华民族造字和使用文字的思维方式进行了理论概括。三书也是目前中国古文字学的最基本理论,以三书来看待甲骨文、金文等殷代古文字,就会更深刻地理解其中的形音义,认识到文字构造与使用的思维方式,而且这种思维特点从殷代到今天都一脉相承。

首先,殷代语言文字奠定了汉语思维中最基本的一些重要概念。如汉语思维中表示方位的上下、左中右、东南西北,表示十进制数字的一至十和百千万,表示体积大小,表示时间的年(祀、岁)月旬、今昔来翌,表示时刻的朝夕旦夙,表示天气的风雨雷电、阴天晴天,等等。这些概念仍是现在汉语最根本的思维符号,从殷代沿用至今,形成了汉语思维的基本模式和重要特征,而且能很好地与时俱进。此外,殷代古文字还有许多和今天日常生活息息相关的概念,如表示人体器官的首(头)足(趾)手(又),表示动物的龙虎豹、兕鹿兔、牛马羊鸡犬豕,表示农牧渔猎的田狩擒获,表示国之大事的征伐祭祀,表示神鬼的上帝、河岳社,表示亲属称谓的祖父妣母兄弟,等等。这些概念虽有时代烙印,但很多传承至今,在现代社会中依然经常使用,不可或缺。我们完全可以说,在目前汉语应用、覆盖和传播地区,殷代古文字已有的各种术语和概念,还影响着人们的思维方式,并使人们得以顺畅地表达与分享观点和想法。无论日常语言随着时代如何变换,殷代语言文字提供的上述概念,仍是汉语思维的基本内核。

其次,殷代语言文字对中华民族思维方式还产生了某些细致入微但又很重要的影响,并反映为习惯用语的独特语法。现代汉语思维中广泛存在的一些鲜明特色,可以从殷代语言文字中去寻找根源。其中比较典型的有:虚词“唯”强调宾语并将宾语前置的现象,用学术语言来说好像有点迂曲难懂,落实到具体词语上大家便很熟悉了,像直到今天我们还常用的:唯才是举,唯命是从,唯我独尊,唯利是图等。上述词语中“唯”字的用法,在商王武丁时代已普遍出现了,如殷墟甲骨卜辞常见“唯某人令”,也就是强调商王命令的那个人;其他还有“唯师般呼伐”的语句,意思是强调要呼师般这位将领征伐敌方。殷代语言中这种以唯字带出宾语前置的思维习惯,是研究甲骨文的学者熟知的,这种思维方式对现代汉语的影响也是显而易见的。汉语思维中,强调并前置宾语,还有一种情况出现在否定句中,今天我们还习惯讲:诚不我欺,时不我待,就是在否定句中将宾语“我”前置的典型例子。这种否定句中强调并前置宾语的思维习惯,也早就形成于商王武丁时代了,如甲骨卜辞有“帝不我其授佑”这样的表述,按照正常语序就是说,上帝不授予我(商王朝)保佑,将“我”提前到谓语“授”之前,其目的是加以强调。从以上简单例子即可看出,今天中华民族的汉语思维习惯和特点,有不少是继承殷代语言而来的。武丁之前,这些语言思维方式应该早已形成,但限于材料缺乏,我们对更早的情况只能合理推测,尚缺乏实证研究。

再次,殷代文字构形也体现出一些中华民族独特的思维方式,如通假字的装饰性部首和笔画。当前学院派古文字学界通行的是上面提到的三书说,唐兰、陈梦家、裘锡圭、林沄都使用这一理论,此外黄天树提出的二书说,是将三书中的表音、形声合并为有声字。汉语里存在大量通假现象,就是林沄说的以形记音或借形记音。殷代古文字在使用通假字时,为了和其本义本字相区别,往往会给它加上一个装饰性的笔画,如横画,或部首。于省吾曾提出过“附划因声指事字”,讲的其实就是这个现象,如他指出千百万的千,是用人字假借,下面附划一横;百是用白字假借,上面附划一横。这种给假借字添加附笔的方式,还保留在现代汉字里,如殷代“辛”“辰”等文字,最上面有时附加一个短横,作用是表示此字用作假借义,附笔以示区别。又如“未”字本就是木头的木字,假借后在原先上面表示树枝的两斜笔下面,复又添加了两斜笔,以示和本字区别,就形成今天楷书里未字一短一长两小横。类似例子,还可以找到一些。过去学者对此类附笔,未有足够留意,其实这是与汉语文字思维有关的一个大问题,值得继续研究。

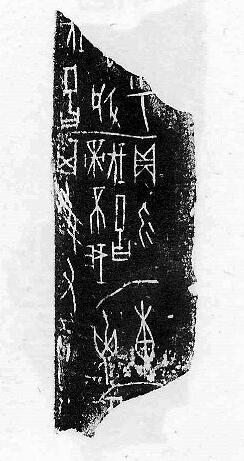

殷代语言文字中,还有给假借字添加附加部首的现象,也反映了传统思维的某些特点。最常见的是给假借字加一个口旁,表示与本字本义相区别,如广泛使用的虚词“唯”,其本义是表示鸟的“隹”,假借为语气词时,其中相当一部分还是直接写作隹,另有一些附加了口旁写作唯,后者沿用到今天。再如表示王朝名称的商周两个字,也都是假借其音,在殷代甲骨文、金文中,既可写作附加口旁的字形,也可直接写成不带口的本字。典型例子还可以举出高下的高,其本字是京,京也引申有高之义,但在强调其假借义时可再加一个口旁,并沿用至今。古文字学者常讲,加口不加口无别,实际上究其本质,就是附加一个常见部首口,来突出和强调假借字,并和其本义相区别。当然,最初假借字的这个口旁是可加可不加的,但随着后世文字的发展,附加口旁已是大势所趋。有的字如来去之去,字形是大字下面附加口旁,是否也表示假借,则需要再加研究。除了附加口旁,假借字也有附加“又”旁的情况,如虘假借为叹词会写成“见图1”,祖先的祖字有时也添加又旁。又本义是手,和口一样,都是人的重要器官,在殷周文字的各个部首中也较常见,选择它们来作为假借字的附加构件,并非偶然。

(作者:刘源,系中国社会科学院古代史研究所研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇