在北京后海一个小四合院里,曾经有一位百岁老作家,每天准点儿等着邮递员来送《光明日报》。她喜欢读《光明日报》《文艺报》等报刊。每天读报,是老人重要的精神享受,也是保持了几十年的生活习惯。即使是年过百岁的时候,她仍然保持着规律的生活作息和浓厚的阅读兴趣。她,名叫葛文。

葛老个子不高,看起来很清瘦,但是很健谈,精神也非常好。她家周边住的多是平凡百姓,这里的老少爷们儿都认识她,也都很尊敬她。80岁时,大家还推举她担任居民代表。据说凡是街道组织的募捐活动,她总是出钱最多的人之一。

葛老晚年念叨最多的,就是后海这个小四合院,反复叮嘱孩子们“不出售,不出租”。这个小四合院是20世纪50年代,她和丈夫、诗人田间用稿费买的。当时钱不够,还曾向人民文学出版社预支借款,多年以后才还清。院子中间是一口巨大的金鱼缸,东侧有一棵高大的核桃树,绿叶葳蕤,果实累累,摇曳着香醇的诗,蕴含着长圆的梦。诗人田间后期那些明朗、真挚、质朴、奔放的诗歌,好多都是在这棵核桃树底下写出来的。葳蕤的核桃树,唤起两位文坛名家心底许多特殊而久远的美好回忆。

有一次,我和妻子张菱儿去探望葛老,谈话就是从院里这棵枝繁叶茂的核桃树开始的。树上累累的果子一个挨着一个,相互挤撞着,坠弯了枝条,甚至不得不用一个个小木棍在下面支撑着。老太太告诉我们:“今年结的果子比往年都要多,你要是晚来些天,就能吃上核桃了。”只要一说起核桃树,葛老就一脸阳光地笑了起来。

张菱儿向葛老提出了一个问题:“田间前辈写了那么多动人的诗篇,他有没有给您写过爱情诗?”葛老回答说:“没有,那种年代,我们都各忙各的,很少谈个人感情。倒是后来他到新疆、云南等少数民族地区采风,写过一些关于爱情的诗篇,都很美。”。

葛老回忆说:“我在散文《一夜之间》中,曾写到一个姑娘和田间一起夜渡长江,有人以为那位姑娘是我,其实写的不是我自己,是韦嫈。她当时是田间一位诗人朋友的女友。”

那语气一直都是缓缓的,神情也一直都是淡淡的,但却让人品味出一种从容和力量。听她用那种淡淡的语调,慢慢地回忆那些不平凡的陈年往事,我的心也仿佛一起回到了那“奔走在大风沙里”的惊心动魄的年代……

葛文1921年出生于河北石家庄一个富商家庭,她的祖父经营煤、粮生意,买卖很大,也比较开明,所以才会送她一个女孩子到北平北长街的女一中去读高中。她15岁就在女一中参加了共产党领导下的民族解放先锋队,还担任学校“民先”活动的负责人,每个礼拜去北长街42号与地下党组织秘密接头。抗战爆发后,葛文辗转奔赴抗日前线。1941年秋,她又被组织送入华北联合大学,当时都是军事编制,有指导员、参谋长等。命令一来,要求三分钟打好背包,五分钟打好裹腿出发……在联大,她和前来授课的诗人田间相识了。

田间作为新华社记者,在平山土岸村的大核桃树下,给葛文他们讲授新闻和报告文学的课程。葛文和伙伴们一起议论田间的诗、田间的诗风、田间的风采。同学们坐在背包上,以大地为教室,以核桃树冠作阴凉,齐诵那鼓点一样的《给战斗者》,还有那悲壮的《假使我们不去打仗》:假使我们不去打仗,/敌人用刺刀/杀死我们,/还要用手指着我们骨头说:/“看,/这是奴隶!”

后来,在核桃树下授课的田间,和在核桃树下听课的葛文之间,有了特殊的感觉。但是战争年代没有任何卿卿我我的小情调。他们谈恋爱的时候,田间向葛文说起的是战友雷烨和雷烨的诗,他告诉葛文,自己也有可能像雷烨那样牺牲在战斗中。葛文静静地看着他,心底泛起情感的波澜。她后来回忆说:“他对战友深沉的爱,把我推上了一个感情的深层。使我对他有个较深的理解和信任:为人,为革命,忠诚,携手前进,方可终生。”

1943年6月的一天,田间一口气走了几十里山路,来到二分区驻地看望当时在七月剧社工作的葛文。这个驻地不是固有的村庄,而是在一片土坡荒地上临时开辟的土窑洞。田间和葛文一前一后走到一棵核桃树底下,沉默了一会儿,田间红着脸说:“我们俩结婚吧。”就这样,一句话,一辈子。那是一个翠绿的清晨,那是一棵长满诗意的核桃树。

探头探脑的小核桃们听见这句话,晃晃毛茸茸的小脑袋瓜儿,仿佛表示见证了一段朴素真挚的誓词。油绿油绿的核桃叶子们听见这句话,哗啦啦一齐鼓起掌来,掀起了漫山遍野的温馨和感动。驻地的战友们知道了这个喜信儿,连忙腾出一间干净的窑洞,还送来了炒玉米、烤土豆,一起吹拉弹唱热闹了一番。从此两位抗敌战士的足迹,就走在了一起。

成亲不久,田间和葛文一起调赴山西盂县工作。当时正是抗战最残酷的时候。赶上鬼子的大扫荡,他们按照组织安排分头转移到山的两侧。清早的时候,葛文听到放羊的羊倌报警,说鬼子包围了山那边的灶火底村,杀了咱不少同志,其中一个牺牲的科长,姓田。葛文心中一震,请了假,沿着石头垒成的田堤步行20多里赶了过去。天黑时才赶到那个村庄,村头漂浮着血腥味,空旷,静寂。她在暗夜里巡视一个个土屋,终于看到两点烟袋上的火星,这才在一间没有门窗的黑屋里见到田间,才知道牺牲的烈士,是另外一个姓田的同志。他们后来和邻村的游击组一起联手袭敌,为牺牲的烈士报了仇。战争的残酷,环境的危险,并没有改变他们抗战的决心,也没有改变枪林弹雨中的步伐。葛老说:当战斗打响,密集的枪声响起,与恋人告别,“难测此生此世,何时再见。笑脸握别,眼中滚泪。”这就是战争年代的爱情。

葛老著有短篇集《乡村新话》、《一封信》和中篇小说《喷泉记》等。1985年,诗人田间谢世之前,向她说道:“葛文,我们一起写一本书吧。”田间的意思,是请葛文整理自己的遗作。于是,葛文放下所有的创作,全部精力投入田间作品的收集整理之中。1997年,《田间诗文集》(6卷)出版了;2003年,葛文又撰写了一本《大风沙中的田间》;直到2016年,还编辑出版了《田间诗选(百年诞辰纪念版)》。

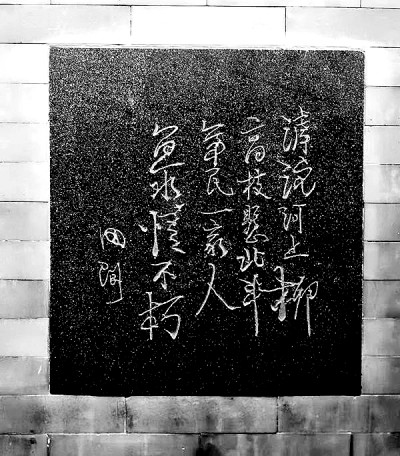

葛老家的红大门的门柱上,镌刻着显眼的“诗风”二字。迎门的影壁上镌刻着田间手写的《忆回舍》:“滹沱河上柳,高枝悬北斗,军民一家人,鱼水情不朽。”他的诗中“没有诳语”,只有“诚实的灵魂,解剖在草纸上”。其中跳动着的,都是亲爱的土地,是祖国,是人民,是美好的憧憬。他不歌唱个人的情感,他和葛老的爱情也有着一份与众不同的刚毅和浓烈。但是核桃树下的这份传奇真情,虽不多言,但也同样永不朽啊。正如葛老所言:“人去屋不空,常闻百鸟鸣。诗声入大地,歌者行苍穹。”

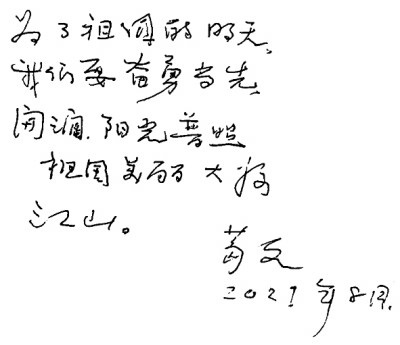

前年,我再次带着同事去采访葛老,给她带去一份新发现的田间作词、江定仙作曲的歌谱《为了祖国的缘故》。葛老缓缓戴上老花镜,深情吟诵起其中的歌词:“为了祖国的缘故,我们要奋斗……我们的热血已经沸腾了……把我们的鲜血,沐浴着碧油油的田野……”她耐心讲述了这首歌的创作经过,深情说道:如今的年轻人要歌唱现在,也要铭记历史。即使在和平年代的今天,不要忘记唱这样的歌,要代代传唱下去。

临别的时候,葛老还特意给我们写了几句留言:

为了祖国的明天,

我们要奋勇当先。

开阔,阳光普照

祖国美丽大好江山。

葛文

2021年8月

时光荏苒,造化无常。2022年12月23日,我突然收到她的儿子田长生的微信:“老母亲于今天上午去世了。从1936年参加革命,走完了101岁的人生。特此讣告。”我心中立刻一片悲凉:可亲可敬的老作家葛文,就这样安静地走了。传奇的一生,静止在101岁。

我想起核桃树底下那份朴素的爱情,沉实、厚重,永远令人充满敬意。我不会忘记核桃树下的那些质朴和真挚啊——那眼睛里的灯盏,那灵魂中的水晶……

(作者:高 昌)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制