在百年新文学批评的发展进程中,如何处理与传统文论之间的关系,一直是个备受关注的问题。传统文论为何又如何进行创造性转化、创新性发展?如何从传统文论中寻找有效的资源,从而建构当代文学批评的中国话语?这既是理论问题,也是实践问题。

传统文学批评是一种生命对话

学术界一般认为,中国传统文学批评主要有感悟评点式与索引考据式。我们这里主要讨论的是感悟评点式。

一种批评方式的生成与其文化背景有关,它们规约着人们对文艺本质的认识。西方文学批评是以哲学为逻辑起点,通过哲学观照文学,讲究逻辑、体系与思辨。而在中国传统文化中,缺乏那种建立在逻辑演绎基础上的哲学,对文学是一种直觉式、总体性观照,生动空灵、意蕴丰赡,强调妙悟、比喻,表现了一个早熟民族的审美体验、人生感悟与生命旨趣。

同时,中国传统文学批评方式也表现出抽象、模糊、神秘与不确定,正如叶嘉莹所说:“传统文学批评往往喜欢用一些意念模糊的批评术语,因而在中国文学批评述作中,便往往充满了像‘道’‘性’‘气’‘风’‘骨’‘神’等一些颇具神秘性的字样作为批评的准则。”这种东西方文学批评方式的不同也与民族的思维特征有关。正如黑格尔所说:“东方人是实体的直观,而欧洲人是反思的主体性。”这些都影响着中国传统文学批评重具象直觉而不重推理分析的特质。

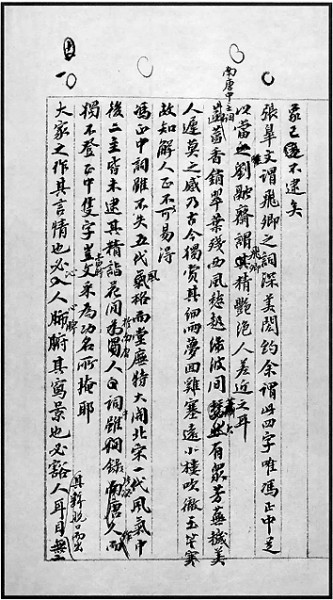

在《文心雕龙》《诗品》《二十四诗品》《沧浪诗话》等中国传统文学批评经典文献中,我们可以发现其独特的批评风格,主要表现在以下几方面:

常以充满情感色彩的形容词对批评对象进行总体性概括。如孔子对《诗经》的评价:“乐而不淫,哀而不伤。”司空图在《二十四诗品》中以“雄浑”“冲淡”“纤秾”“沉着”“高古”“典雅”等词语对诗歌风格进行提炼,言简意赅而意蕴丰厚,一锤定音又捉摸不定,这是一种敏锐审美直觉的诗意判断。

对批评对象进行形象化描述,常以山水日月、花草树木等自然景物,以及玉、镜等人文器物来比喻文学特色。比如,钟嵘在评范云、丘迟的诗说:“范诗清便宛转,如流风回雪,丘诗点缀映媚,似落花依草。”宋朝谢杭得评韩愈的文章:“有顿挫,有升降,有起伏,有抑扬,如层峰叠峦,如惊涛怒浪。”严羽在《沧浪诗话》中言:“诗者,吟咏情性也。盛唐诸人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”在这里,批评家用玄远自然、意趣盎然的形象来传递作家的个性风采、诗文风貌,以自然界和生活中美的事物所营造的意境来表达批评家的审美感受,并让读者在其中获得想象与回味。

把诗文生命化,如钱锺书说的“人化传统”。《文心雕龙·附会篇》中说:“夫才童学文,宜正体制,必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气。”《颜氏家训·文章篇》中云:“文章当以理致为心肾,气调为筋骨,事义为皮肤,华丽为冠冕。”钟嵘评价曹子建的诗:“骨气奇高,辞采华茂,情兼雅怨,体被文质”等。把文学与人视为异质同构的评价特色,与六朝时期文学评价与人物品评基本一致的时代风气有关,展现出一个审美自觉时代批评方式的勃勃生机。

我们可以发现,在中国古代文学批评家眼中,文学艺术是一种鲜活的生命存在,一种有着内在生命律动的有机整体。文学批评与其说是一种审美考察不如说是一种生命对话,由此来把握批评对象的整体生命,也把握自我的宇宙人生。在这种批评方式中,他们以自己的直觉、经验、想象参与批评对象审美世界的建构,既是美学世界的阐释者,也是美学世界的参与者。通过历代批评家的承传与发展,古典时代的文学批评传统得以形成。

追求中外汇通和现代转化

这种传统却在中国文学追求现代性的进程里被中断。此中有着特定的历史原因。文学批评方式及其背后蕴含的审美观念深受生存空间与生活方式的影响。晚清尤其是20世纪以来,传统的农业社会及其结构逐渐发生变化,商业文化的繁荣与城市生活的兴起必将影响时代的审美风尚。比如都市的声色体验与城市的世态描绘,已经很难在传统的文学批评理论中找到有效的阐释途径。而知识分子那种在乡土与城市之间的情感纠缠,也无法用传统文学批评中和谐圆融的审美语言进行概括。

此外,自晚清“小说界革命”兴起,叙事文学逐渐成为文学主流,以抒情文学为主流的传统文学世界发生重大改变。传统文学批评中那种印象点评的审美感悟方式主要是面对以诗歌为主的抒情文学,其审美目标是对意境的追求,而现代叙事文学是以社会问题的探寻、人性世界的考察为重心。传统文学批评中的妙悟、神思、气韵、意境等关键词,面对新的文学世界感觉多少有点无能为力。现代文学批评的阅读实践也提出了不同于传统文学批评的挑战,传统文学批评是一种在少数人群中的审美鉴赏,正如有学者所说,“一点即悟,毋庸辞费”。而现代文学批评在完成审美使命的同时,也参与着民族国家的建构,这势必要动员更多的读者参与其中,传统的文学批评样式显然无法完成这样的使命。因此,古典文学批评传统的中断,是中国文化现代转型的必然结果。

中国传统文学批评要发挥对时代文学的阐述能力,必须进行现代转化。这种转化从王国维开始。他借用康德的“崇高”与“优美”的美学概念、叔本华的生命意志论与亚里士多德的悲剧观,对《红楼梦》进行迥异于传统的批评。他把作品视为作家人生体验的一种符号和象征系统,运用相关推理分析,并从中读解普遍的人生与审美价值。尽管不乏牵强之处,但这种前所未有的理论思辨给人以强烈冲击。

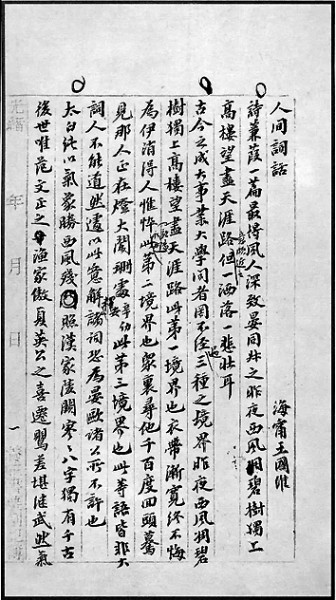

在随后的《屈子文学之精神》中,王国维选择西方文学批评的概念,利用传统批评对相关问题的阐释,从历史文化环境、诗人的人格特征与创作心态、作品的审美特征等方面出发,进行概念推理与审美分析,从而显现其对传统文学批评进行现代转化的思路:不是以外来的批评理论取代传统的批评观念,而是以外来的批评理论照亮、调适与补充传统的批评,寻求两者之间的最佳契合点,最终达到“中外汇通”的理想状态。这在《人间词话》中表现得更为突出。

许多学者纷纷在批评实践中尝试着王国维开创的路径,在文学批评中注入西方哲学美学思想的血液,以寻求中国传统文学批评的现代之路。梁启超、鲁迅、茅盾、沈从文、李健吾、李长之、朱光潜、废名、钱锺书、傅雷、唐湜、朱自清等在不同层面继续着这条传统文学批评的现代化之路。其中,李健吾、钱锺书最具有代表性。

李健吾对王尔德的“最高的批评”说、勒梅特尔的“批评是印象的印象”说、古尔蒙的“印象形成条例”说、法朗士的“灵魂在杰作之间奇遇”说等西方印象主义源流进行系统考察,同时融汇中国传统的审美心理与习惯,综合西方“印象批评”和传统“意象点评”的得失,“将印象适当条理化”并“形成条例”。同时,他采用钟嵘开创的象喻式批评,在文学批评中大量使用比较和比喻的方法,对批评对象进行整体的直观感悟,以亲切平易、生动形象、诗意抒情的语言,阐释自己的审美体验和表达自己的社会关怀。由此,李健吾形成了一种以人性为重心、以艺术鉴赏为本位、以整体直观和印象鉴赏为路径,感性与理性熔为一炉、审美与社会相互交织的文学批评方式。这种批评方式在今天的文学批评语境中越来越被人怀念和推崇。

李健吾的批评对象是沈从文、巴金、何其芳等同时代作家,钱锺书的批评对象则是古典诗歌。在《谈艺录》中,他把汉代经师注经的方法与西方比较文学的研究方法融会贯通,以传统的诗话体,表达一种现代的文学观念。从文本的字、词入手,将中国传统文学批评中的“涵泳本文”与“通观圆览”相互打通,同时把西方的文本细读与心理分析等方法融入其中,对文本进行立体式的观照与阐释。钱锺书在理论上总结出传统文学批评中的“人化”特点,自己的批评实践也呈现出这样的特色,“文心”“文气”“肌理”“神韵”等概念常出现其笔下。那种无一字无出处的释读、广阔的中西比较视野和富有个人天赋的直觉感悟,使他的文学批评在学理追求与个性诗情、人文关怀与唯美倾向、厚重广博与灵动细腻之间得到巧妙的平衡。在理论阐释的文字里总是渗透着对人性、人情、人心的深切体察,使人感受到生命的活力、心灵的自由与鲜活的社会人生气息。

与李健吾的文学批评在当今批评界广受推崇相比,钱锺书的文学批评关注度似乎不高,这与其批评对象有关,也与进入其批评文本的难度有关。其实,钱锺书的文学批评在继承中国传统文学批评的感性特质与人文内涵的同时,融合西方文学批评的辩证分析,将审美感悟与逻辑思辨、生动形象与辩证深刻等对立方面有机融合在一起,构建起一套开放互动、多元共生,具有深刻学理性与现代性又不失中国特色的文学批评体系。这在传统文学批评的现代转化与今天中国文学批评的话语建构中都具有重要借鉴意义。

激活传统资源,对当代文学作出富有成效的阐释

上述批评家们不仅在中西文学批评理论的融合上,还在批评本体意识的凸显、传统批评文体的现代改造与现代批评文体的兴起等方面都取得引人注目的成绩。但中国传统文学批评的现代转化尚未彻底完成。新时期以来,在建构文学批评话语的过程中,除了汪曾祺等少数人外,大多数批评家基本上都沉溺于西方的批评话语,传统文学批评在他们的眼中已彻底失去对当代文学的阐释力。于是,中国当代文学批评长时间缺乏“中国话语”和如何建构当代文学批评的“中国话语”成为一个现实问题。而承传传统依然是解决问题的有效途径。

承传传统首先是重返传统,全面认识传统。长时间以来,对中国传统文学批评认识存在片面化倾向。比如有观点就认为中国文学批评缺乏科学精神和理性分析,凌乱琐碎,不成系统。其实这种判断只符合唐宋之前的文学批评,而与元明清之后的文学批评不符。这种对传统文学批评的看法影响着中国文学批评话语的建构,正如蒋寅所说:“对中国传统文学批评的认识不完全,在妨碍正确认识传统的同时,也影响到当代中国文学理论和批评的自我认同乃至自身建构的信心,会切断现代中国文学理论和批评与传统的血缘关系,将所有具备现代性的特征都视为西学的翻版,视为无根的学问而丧失理论自信。”因此,我们要全面系统地审视传统,立足当代文化语境和审美风尚,激活传统文学批评中诸如“气韵”之类关键词的内涵,使其重获阐释力。融合外来文化也是我们的一个重要传统。因此,我们应以真诚宽容的态度,寻求本土与异域之间双向平等的对话,消除不同理论话语之间的沟壑,在跨越异质文化的阐释中认识传统批评的民族特色,在中西互补与互释中激活本土批评的话语资源,从而建构起一套与当代中国文化语境相结合的“中国式”文学批评话语体系。

然后是重建以人为重心的批评传统。魏晋南北朝时期的批评家就关注文学批评与人的关系,批评者将追求德行端正融入文学创作的考察之中,形成了风清骨正的文学风气。如刘勰在《文心雕龙·风骨》中说:“结言端直,则言骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。”自20世纪90年代以来,随着文学的“向内转”,文学批评逐渐成为一种自足性的存在,追求理论上的自圆其说与知识的生产与再生成,不再追求与作家、作品、读者的深度对话。在各种西方文学理论的引用中,进行一种自我封闭的话语缠绕,难见对文本“至情至理”的艺术通达,难见对生命的深切体察与理解,难见人性的光芒与社会人生气息。同时,这也直接影响着批评语言的成色。在这样的文学批评中,不见传统文学批评语言的通俗晓畅、形象温润与直抵批评对象的单刀直入。这样的文学批评最终也就势必远离鲜活的时代生活与文学创作而为作家、读者所诟病。

文学批评与时代生活紧密关联同样是我们的传统,比如魏晋时期在日常生活中对人物的品评重在其个性风貌,而不是汉代末期所强调的道德品质,文学批评也就从重教化德行内容的评价转向重艺术个性的审美考察。今天的“新生活”,比如自媒体带来的日常生活的变化,在改变着我们的文学书写,也产生了新的文学形态,但这似乎还没有在我们的文学批评中得到回应。如此,这种文学批评与时代生活之间就有了“隔”,就很难抵达读者的心灵。

传统文论在中国文学批评话语建构中呈现出其不可替代的意义。传统之所以有强大的生命力,就在于它能回应当前的现实处境,也能打开未来的社会面向,它在变革中更新自身而生生不息。文学的“伟大传统”在于以美好而有品质的文学抚慰人们的心灵,唤起人类的良知,使人们相信人性有向善的力量。因此,文学批评是一种理论探寻,也是一种社会实践,它不应该停留在抽象命题的互相缠绕上,而应该在“当代”的问题中展开。对当代中国批评家来说,不仅要致力于建构文学批评的“中国话语”,并用这种话语考察丰富的文本世界,还应该深情凝视当代中国的每一个角落,把自己的批评文字与广阔时代和民族历史建立紧密的关联,对当代文学作出富有成效的阐释,并在回望、转化、传承传统中创造新传统。

(作者:明飞龙,系赣南师范大学文学院副教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇