香事在我国由来已久。北宋丁谓在《天香传》中说:“香之为用,从上古矣,所以奉神明,可以达蠲洁。”早在先秦时期,兰、蕙、艾等草本植物中因含有芳香气味,被人们称为“香草”而佩戴于身,用于驱虫辟邪或保持清洁。汉武帝时,中外往来逐渐增多,番邦的贡品当中开始出现月氏香、茵樨香等树脂类香料。隋唐时期,香料仍作为一种奢侈之物为上流社会所独享:“隋炀帝每除夜,殿前设火山数十,皆沉香木根。每一山焚沉香数车,暗即以甲煎沃之,香闻数十里”。可以说,宋代之前,我国香料的使用群体以皇室贵族阶层为主,香事活动也多与宗庙祭祀、求仙访神等有关。

入宋之后,随着商品经济及海外贸易的发展,檀香、乳香、苏合香等名贵香料陆续涌入国内,市民阶层的品香、用香需求随之攀升。《东京梦华录》记载:“正月十六日,诸坊巷、马行,诸香药铺席、茶坊酒肆,灯烛各出新奇。就中莲华王家香铺灯火出群,而又命僧道场打花钹、弄椎鼓,游人无不驻足。”上至宫廷内苑,下至市井乡里,制香、贩香之所随处可见。宋徽宗、宋高宗更在宫内设立御用“香坊”研制珍品;都城汴梁专设榷易署(香药易院)贩售香药;《清明上河图》里出现了“刘家上色沉檀拣香”的香铺招牌。宋代香事之盛、范围之广为前朝所不及。其中,最具代表性的当属文人用香。

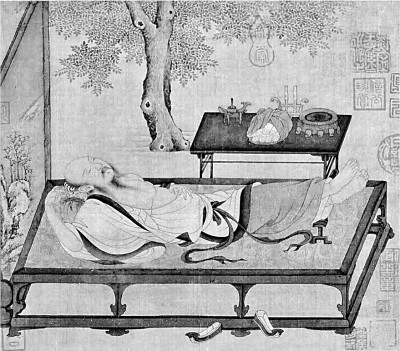

宋代文人喜好“燕居焚香”。南宋沈作喆在《寓简》中说,“每闭阁焚香,静对古人,凝神著书,澄怀观道。或引接名胜,剧谈妙理;或觞咏自娱,一斗径醉”,此乃香之至味。宋代画作《槐荫消夏图》中,一位文人姿势洒脱地仰卧于藤床之上,身旁书案上依次摆放着香炉、蜡扦、手卷等文房用具。他可焚香研读、静坐思古,亦可仰观宇宙、心游物外,一股闲适自得之意随阵阵香气悄然浮动。燕居中行走坐卧,皆有香影相随:“窗明几净,罗列布置,篆香居中”,“夜深人静,明月当轩,香爇水沉,曲调古弹”,“绿窗寒,清漏短。帐底沈香火暖”……书房、琴室、寝帐,无一不笼罩在似有若无的香气当中,可谓风雅至极。

三五知交以香会友,以香寄情。宴会之前,燃香一室,既是待客之礼,又是自身品位的表现。宋代周密在《齐东野语》中记述:一日,南宋诗人张功甫在家中举办“牡丹会”,宾客坐定之后四周寂静,不闻丝竹管弦之声。“俄顷,主人问侍从:‘香已发未?’答云:‘已发。’命卷帘,则异香自内出,郁然满坐”。可见,闻香优于闻乐,是当时不可或缺的待客之道。“以香会友”也是宋代绘画作品中较为常见的场景。《文会图》《听琴图》《西园雅集图卷》等画作当中,写词赏画、讲经说法的文人雅士身旁,总少不了几尊古朴雅致的香炉。恰如米芾在《西园雅集图卷》上的题记:“水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨,人间清旷之乐,不过于此。”文人香事,在草木掩映之中愈加葱茂。

宋人焚香之时,讲究“唯取香清而烟少者,若浓烟扑鼻,大败佳兴”。浓烈刺鼻的烟气已不再为时人所推崇,他们更着意于一种清净悠远、淡雅芬芳的熏香意境,因此摸索出一套“隔火熏香”法来控制香炉的出烟量。《陈氏香谱》中记载:“焚香,必于深房曲室,矮桌置炉,与人膝平,火上设银叶或云母,制如盘形,以之衬香,香不及火,自然舒慢,无烟燥气”,说的就是“隔火熏香”的秘诀。焚香之前,要先将部分炭火埋于炉灰当中,依据所需温度调整炭火露出的面积。随后在炭火之上用银片或云母片做为承盘,放置香料。利用炭火的温度使香料缓慢、均匀地受热。这种焚香之法不但使得香味和缓,不过于浓烈刺鼻,而且能有效减少烟雾出现,使室内焚香环境更为安全舒适。摆脱了上古燃香时出于“奉神明”的需要而刻意追求的烟火气,这种“有香不见烟”的焚香方法显得更加细腻雅致,充满生活智慧。

此外,宋代还有一种十分有趣的焚香方法名为“打香篆”。即将研制好的香末填入固定的篆模当中,随后倒扣于香灰之上,击打篆模,使香末一瞬间从模具中脱落定型。所谓“轻覆雕盘一击开”,说的就是“打香篆”。这要求击模之人手法干净利落,用力精准,位置适当,还要能明辨各种香末成型后的细微差异,以便调节分寸。难怪宋代的“打香印”演变为一种专门技艺,出现“供香印盘者,每日印香而去,遇月支请香前而已”的场景。香篆的使用,解决了线香出现前大多数香品不能持续燃烧的问题。文人眼中的香篆更因其回环曲折的造型、明灭变换的微火而别具一番情味:“夹路行歌尽落梅,篆烟香细袅寒灰”,“愁肠恰似沈香篆,千回万转萦还断”,“还同物理人间事,历尽崎岖心始灰”。小小的香篆承载了文人之趣,文人之思。

在宋代的诸多香事活动中,不可或缺的一样器具便是造型各异的瓷质香炉。宋人雅好博古,金石之学大盛,尤以徽宗一朝为甚,博古之风遍布朝野。人们模仿夏、商、周三代青铜器物原型,制作了大量仿古青铜器型的瓷质香炉,主要包括鼎式、鬲式、簋式、奁式四大造型。从外观来看,变原先的棱角分明为圆润细腻、小巧精致,同时舍弃了繁缛华丽的纹样装饰,以简素大方的外观印证了“绚烂之极,归于平淡”的宋式美学。这些仿古香炉的尺寸都比较小,高约10厘米,是宋代文人日常生活中较为常用的器形。当时各大窑口均有香炉艺术品的呈现,如“雨过天晴云破处”的“汝窑淡天青釉三足樽式炉”,“琢瓷作鼎碧于水”的“龙泉窑粉青釉鬲式炉”,“颜色天下白”的“定窑白釉弦纹三足樽式炉”……还有以哥窑“开片”工艺闻名天下的“灰青釉鱼耳簋式炉”。其“金丝铁线”的纹路给人以层叠变化的视觉效果,细密古朴、禅意深深。听闻哥窑开片声“如筝之丁零,如琴之婆娑,如钵之惊觉,又如风铃撞击之清脆”,使人如入仙境,豁然澄明。

宋代瓷质香炉上承前代古韵,下定明清范式,囊括了中国香炉史上几乎所有的典型器形。加之宋代独有的简洁流畅、浑然天成的审美风格,造就了一批精妙绝伦的传世珍品。宋代吕大临在《考古图记》中说:“非敢以器为玩焉,观其器,诵其言,形容仿佛,以追三代遗风,如见其人也。”可见当时文人们对待器物的态度:不单为赏玩,更注重器物的内在价值,以器明史、以器识人。通过线条、装饰、造型等外在审美特征,追溯上古遗韵。这也是宋代文人“以器载道”思想的生动体现。

宋代文人不仅焚香赏炉,还著述香谱,如丁谓《天香传》、洪刍《香谱》、叶廷圭《名香谱》、范成大《桂海香志》、陈敬《陈氏香谱》等一系列香事著作。嗜香如命的文人们还留下了许多与香事有关的趣闻奇谈。宋代诗人黄庭坚爱香成癖,喜好搜罗研制各种香方,其日记中多次出现与“香”有关的记述:“二月七日丙午,晴。得李仲牅书,寄建溪叶刚四十銙,婆娄香四两”,“十八日丁巳,晴又阴,而不雨,天小寒。唐叟元寄书,并送崖香八两”。黄庭坚与好友品评香方无数,早年曾手书一帖《制婴香方》赠予友人,详细叙述了这一合香制作的配方,至今还珍藏于台北故宫博物院。晚年的黄庭坚被贬谪至广西宜州,只能居住在喧嚣市集中的一间小屋,窗户正对的地方恰是一张屠户宰牛用的桌子。然而,就是在这样人声鼎沸的闹市中,他“既设卧榻,焚香而坐,与西邻屠牛之机相直”,还给屋子起名为“喧寂斋”。点点香火,为他筑起了一道远离世间纷扰的屏障。正如其诗中所写:“险心游万仞,躁欲生五兵。隐几香一炷,灵台湛空明。”

在《松窗读易图》《竹涧焚香图》《飞阁延风图》等宋代名画当中,窗前、林间、湖畔,伴着一盏小炉,几缕青烟,三五文人,是如此自然妥帖的存在。这不是后世眼中的附庸风雅,而是他们再熟悉不过的日常生活。“焚香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜戾家。”焚香作为四大雅事之首,渗透着宋代文人的生活品位和美学追求。阵阵香风间,是先人对于生命意义的理解和尊重,也为如今忙碌的人们提供了一种具有审美意味的生活方式。

(作者:王黑特,系中国传媒大学艺术研究院教授、博士生导师;王玥辉,系中国传媒大学艺术研究院博士研究生)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制