【环球视野】

1.艰难的救治环境

1997年2月24日,在俄罗斯“和平”(Mir)号空间站上,一台氧气发生器在维护操作过程中出现问题,一小块高氯酸锂着火了。空间站距离地面超过350千米,且处于失重状态,形势十分紧迫。浓厚的烟雾中混合着燃料颗粒和融化的金属滴,漂浮在空间站中,使宇航员面临严重烧伤和因窒息而失去意识的风险。火焰还可能穿过空间站内壁,使生活舱失压,这将迅速导致宇航员死亡。机组成员们急忙戴上呼吸防护面罩,以免吸入有毒烟雾,并启动灭火装置,在警报声中仅用几分钟就控制了火势。他们仅受了几处轻伤,奇迹般地避免了最坏的情况发生。这场紧急事故体现了空间站中对宇航员生存造成威胁的三大隐患:火灾、失压和舱内空气污染。如果宇航员在任务期间受了重伤,空间站上的种种限制将让救治变得非常复杂。

就像独自环球航行的水手那样,发生事故时宇航员不一定总是能获得医疗援助,尤其难以紧急撤离。因此,宇航员必须避免风险,而不是等风险发生时再去承受。他们需要预判种种情况,面对各种突发健康状况时尽可能独立处理。国际空间站已经环绕近地轨道运行了二十多年,最近中国空间站也加入其中,这一全新的人类生活方式引发了相关行业对医疗风险管理的思考。无论是轨道飞行还是亚轨道飞行,太空旅行也带来了新的问题,例如参与者需要满足什么样的健康条件。过于严格的标准会减少潜在旅客的数量,而过于宽松的标准会在飞行过程中带来慢性病恶化的风险,目前我们还未能在两者之间找到一个平衡点。此外,所谓的深空探索(如月球表面探索和火星探索)也提出了新的问题,例如,在这种恶劣环境下人类的防护和适应能力如何,更不必说完全自主地在这样的环境中进行医疗护理的艰难程度了。

2.充满风险的空间

即使是空间站内的日常活动,有时候也会带来危险。就像在潜水艇上一样,宇航员要一连数月生活在一个狭小、嘈杂的空间里,周围是数不清的电线、控制面板和制冷系统,理论上这些设备都可能引发触电、烧伤或刺激性物质暴露。太空任务的另一特殊之处在于,需要出舱对某些设备(如电池、电缆、天线等)进行维护和维修操作。这些舱外活动具有风险,而且对体力要求很高。这类活动通常持续数小时,其间宇航员要保持精神高度集中。这些任务中使用的宇航服是真正的独立迷你空间站,包含了所有维持生命所必需的设备。在宇航服内部,宇航员处于低压环境(30千帕),这提升了宇航服的灵活性,以便宇航员活动肢体,操作工具。从舱内气压到宇航服内低压环境的转换是受到控制的,在一个减压室内完成,以避免宇航员患上减压病,这种病与人们熟知的潜水员减压病相似。最后,还存在一个重大的风险因素:与太空垃圾或微陨石相撞,这些物体的飞行速度可达到每秒数千米。

另一个环境限制也同样重要,那就是失重。在地球上,我们能够行走、跳跃、跑动、保持平衡,并根据体力活动强度和姿势变化调节心脏输出量,这是因为我们的生理构造已经适应了地球的重力。我们的肌肉、骨骼、内耳、心脏和血管系统都在重力作用下经过了数百万年的演化。而在离地面400千米的高空中,宇航员们处于自由落体状态。机体的每一个生理系统都倾向于找到一种新的稳态,即新的功能平衡点,但这种适应是有限的。限制的消失反过来成了一种限制:骨骼矿物质逐渐流失,变得越发脆弱;外力的减少会导致骨骼矿物质快速流失,增大了骨折和肾结石的风险;姿势肌(维持姿势的肌肉)萎缩,血管壁增厚;视觉敏锐度有时会下降,原因之一是血液重新分布进入上半身造成颅内高压;运动感觉协调也改变了。重力的消失造成了一系列症状,与衰老或长期卧床的影响相似,这增加了机体对某些疾病的易感性,并削弱了机体在患病或受伤时的应对能力。甚至基因的调控和表达也会受到影响,就像那项著名的孪生子研究所揭示的那样。

为了在这个远离医疗机构的独特环境中保护宇航员的健康,各国航天局和医疗机构已经采取了一系列措施,从三个方面来降低风险:预防、应对和机上自主医疗。

一种预防措施就是严格选择身心健康的年轻宇航员,以避免他们在任务期间身体状况恶化,出现慢性病(如癫痫、哮喘或心力衰竭)发作的状况。招募完成后,一支医疗团队将在整个飞行任务准备阶段对宇航员进行健康监测。监测内容是标准化的,包含阻抗测试、骨密度控制、眼科和听力检查。这些测试是为了确保宇航员出发前没有身患疾病,并为起飞后的健康监测提供参考数据。在起飞前隔离14天能减少将潜伏的传染性疾病带入空间站的风险。一切可疑症状都会将宇航员排除在任务之外,以确保本人和同事们的健康。一个著名的案例就是肯·马丁利(Ken Mattingly),他在起飞前几天被怀疑患上了风疹,无缘“阿波罗”13号(Apollo 13)任务。

另一个预防措施就是使用环境健康系统(EHS)对国际空间站内的环境进行密切监控。这个系统包括多台监测设备,能检测空间站的水或表面潜在的微生物污染。空间站内的空气质量同样受到监控,系统会在发现甲醛或一氧化碳等有毒气体时发出警报。最后,射线剂量计能监测辐射风险,就像地面上的核电站或放射性医疗机构的工作人员监测电离辐射风险那样。

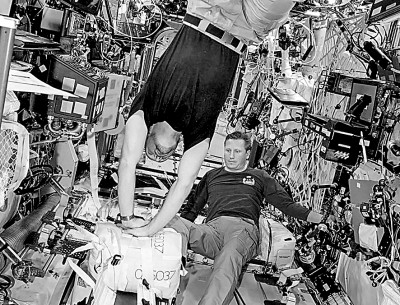

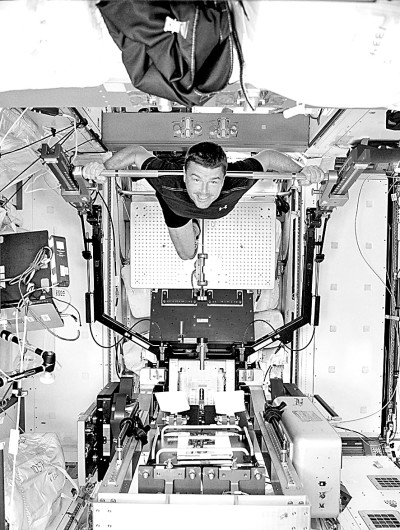

在预防措施的基础上,还要准备应对措施,目的是减少不可控制的变量(如失重和禁闭环境)对生理或心理的影响。例如,为了避免太空航行引发的肌肉流失,宇航员每天必须运动两个半小时。国际空间站也为此配置了多种设备,有带安全带的跑步机和动感单车,还有先进阻抗训练器(ARED),这是一种适应失重环境的肌肉训练设备。另一些应对措施是营养学方面的,科学家正在研究在太空任务期间通过摄入多酚维持肌肉量的方法。

前两种保护措施(预防和应对)是有效的,占据了近地轨道航天任务中风险管理策略的大部分。不幸的是,在这个危险的环境里,我们无法完全消除受伤或患病的风险。有统计预测显示,在持续6个月的轨道空间站任务中,发生严重疾病或创伤的概率为每人1%到17%。太空探索的历史上也多次出现先例。在1961-1999年间,国际空间站仍未投入使用的时候,有记录的在轨飞行器上发生的严重医疗事件为17起,其中4起事件要求紧急返回地球。面对心率失常、严重尿道感染和无法用止痛药抑制的头痛,机组负责人选择了缩短任务时间,以免在飞行器上冒险进行医疗操作。

第三道防线就是为国际空间站内部配备医疗和外科手术设备,以便机组人员尽可能独立应对各种突发健康状况。这就是国际空间站中健康维持系统的作用,它配备超过190种药品,按照紧急程度分类存放在不同的药箱里,用于应对最有可能发生的疾病。例如,没有恶化风险的轻微感染很容易使用“门诊”药箱处理,这个药箱中的药可以很好地应对常见的小毛病(如太空病、恶心、便秘、轻微烧伤等)。空间站上还配备了超声波仪器,可以检测多种疾病,为诊断带来了很大的帮助。

3.侵略性的细菌

宇航员还携带了大量的抗生素,以应对肺部或尿路系统的细菌感染。在太空中,多种因素的结合放大了感染的风险。因为环境狭小而封闭,细菌很容易发生人际传播。同时,宇航员的免疫抵抗力也被削弱了,这可能是因为任务的压力、睡眠紊乱和心律紊乱、放射性环境和食物营养成分受限。最后,多项研究显示太空站的条件(封闭、人造的低压环境)可能催生对治疗有更强抵抗性的细菌(例如形成细菌生物膜,阻碍抗生素渗透和生效),甚至毒性更强的细菌。其中包括2013年德国柏林工业大学的伊丽莎白·格罗曼(Elisabeth Grohmann)的研究,和2020年美国航空航天局(NASA)的莎米拉·巴塔查里亚(Sharmila Bhattacharya)的研究。

此外,太空的辐射环境会加速药物活性成分的分解,长此以往可能使药物失效,这在火星探索等长期任务中可能造成问题,因为不可能在执行任务期间得到补给。一些团队正在研究保护药物不受宇宙射线影响的包装方式。而美国加利福尼亚大学戴维斯分校的卡伦·麦克唐纳(Karen McDonald)等研究人员的目标是使空间站具备就地生产药物的能力,比如利用经过基因编辑的生菜。

作为应对严重事故的最后手段,空间站上还配备了高级生命支持包,以便宇航员能在第一时间应对问题。支持包里配备了除颤器、气管插管设备和简易呼吸机,还有急救所需的药物,如肾上腺素和阿托品(atropine)。

使用这些设备进行护理操作需要医学技能和谨慎心态。如果一位宇航员自己就来自医疗机构,他自然会被分配负责空间站的健康护理工作。但大多数时候,这项责任会落在一位并不是医生的宇航员身上。他将接受十几个小时的急救培训,被任命为机组健康官(CMO),负责执行多种多样的医疗操作,包括缝合、牙科手术和导尿。

作为补充手段,宇航员还会接受地面上的飞行外科医生和太空医学专家的监测和帮助。工作人员在地面控制中心持续分析宇航员的各项生理参数,并在他们需要的时候提供远程指导。通过规律的医学和生理学监测,宇航员能够获得健康方面的建议,同时借助空间站上的药物处理轻微的疾病。

有一个数字可以说明这套医疗风险控制策略在近地轨道任务中的成功和可靠性:自这套策略在2000年投入使用以来,国际空间站上需要紧急撤离的医疗事件数量为零。与最初那个较为悲观的统计预测相比,这个数字有些出乎意料。

但这样的成功也不能掩盖一个事实:每一道防线(预防、控制和自主应对)都有局限性。国际空间站上自主医疗的一些技术或策略上的弱点,在火星探测等更长期的任务中可能会造成巨大的困难和医疗困境。

在一个容纳6个人的空间站里配置一个技术平台,需要考虑有效载荷、体积、成本、性能和人力等问题,很难做到面面俱到。国际空间站没有配备用于重症或长期护理的设备,因此必须有所妥协,将应对目标对准最有可能发生的疾病。这些疾病有的可能在飞行期间自发发生,与任务本身无关(例如牙龈脓肿),有的和环境有关,也就是由太空环境的某种限制条件导致或诱发的疾病。在发生严重疾病的时候,治疗的选项将被快速排除。空间站中没有容易变质的血液制品(比如输血所需的血袋),没有能进行消化道或血管紧急侵入性操作的手术设备,也没有足够的人员能够在发生严重受伤时执行大量的关键医疗操作。为了增强空间站上的自主医疗能力,NASA在国际空间站测试了一台生理盐水发生器(名为IVGEN)。这种必备溶液能用于配制药物,或通过静脉注射为重病患者补充水分。

另一重困难在于太空中孤独的机组成员和地面上的医疗专家之间的空间隔离。这让医疗援助变得更加复杂。地面和国际空间站的音频和视频通信中常常发生信号丢失,这阻碍了信息传输。在空间站发生紧急状况的时候,双方对情况的评估都可能发生错误,因为紧急状况本身就会造成错误判断和认知偏差,正如法国紧急医疗救助服务系统(SAMU)在实践中所证明的那样。各方参与者使用不同的母语,这让交流越发困难。在火星探测任务中,这种远程合作将受到很大的影响,甚至可能失效:无线电通信将出现极大的延迟(有时单向延迟超过20分钟),在发生紧急状况时不可能与地面实时沟通。一些研究团队正在研究如何使用人工智能、聊天机器人和增强现实等技术,辅助宇航员进行医疗决策和风险评估。

回到国际空间站上。如果发生危及生命的情况,我们能否选择紧急撤离?毕竟,停靠在空间站的“联盟”号(Soyouz)和“龙”飞船(Crew Dragon)可以在几小时内返回地球。在决定撤离到将宇航员收入地面医疗中心之间的时间差预计30个小时左右。因此,轨道空间站内人员到某个现代医疗机构的距离,要比某些在南极过冬的船员或科学家更近。对于后者来说,就医需要花上几天时间,甚至可能因为气象条件的阻碍而无法成行。

然而,这种优势被许多困难抵消了,限制了紧急撤离的可行性。例如,根据新型冠状病毒疫情期间对病人转院的模型研究,将需要重症监护的宇航员从国际空间站送到地球是不可能的。转运一个需要插管、辅助呼吸和使用镇静剂的病人需要大量的后勤保障,包括治疗设备(静脉输液设备、注射泵、通过气管插管连接在病人身上的呼吸机)、监控设备和人员。狭小的飞船里不可能装得下这么多医疗设备。

对于国际空间站来说,医疗原因的紧急撤离会带来两个决策上的困难。一方面可能发生无效撤离,用高昂的成本应对一种本可以用站内药箱治愈的轻微疾病。另一方面,如果在病情初始或发展阶段低估它的严重性,就会错过撤离窗口,只能用空间站上的药物和设备处理。

数年前国际空间站上发生的一起事件就体现了这些问题。一名机组成员参加了一项用超声波检查血管厚度的研究。在这项研究的某次检查中,研究团队意外发现该宇航员颈内静脉有一个血栓。实际上,失重是导致血栓形成的一个风险因素,静脉血液流动减缓会诱发高凝状态,就像长期卧床的影响一样。这样的血栓是有隐患的。尽管该宇航员当时没有出现任何不适症状,但血栓可能从血管壁上脱落,导致严重的肺栓塞,诱发很可能致命的心力衰竭。

机组医疗团队面临的情况十分棘手。是否应该采用拉起就跑(scoop and run)方法,就像应对有代偿失调风险的病人那样,尽快将其送到医疗机构,并在转送过程中给予轻度的治疗?还是说应该选择相反的就地治疗(stay and play)策略,更加积极介入,用最容易实施的医疗干预稳定病情,再进行可能的转运?

在这个案例中,最终的决定是让宇航员留在机组中,并借助空间站上的医药箱,用抗凝血剂限制血栓生长。依靠前往国际空间站的补给飞船,治疗得以持续到任务结束,例行超声波检查没有发现任何并发症。机组的医生们在两种院前急救策略当中选择了一个折中的方案。但是,宇航员离地球的距离越远,就地治疗就越有可能成为唯一可行的选项。例如在火星表面探测任务中,医疗补给或人力增援都会变得复杂,甚至无法实现。

4.模拟失重

到目前为止,太空医学仍然是一个非常开放的研究领域,随着太空探索向更远的距离发展和对旅客开放,这个领域探讨的问题也在发生变化。为了加深我们对这个领域的理解,国际空间站仍然是一座研究失重科学的重点实验室。但借助其他方法也能(至少部分地)模拟空间站的特殊条件,比如用飞机进行抛物线飞行,或干浸实验。干浸实验的主要操作点位于法国图卢兹的太空医学和生理学研究所(MEDES),这是一座用于建立太空医学和生理学基准的机构。干浸实验会将实验者包裹在巨大的防水帆布袋中,浸泡在一个大浴缸里,借此模拟失重的影响。这种设备消除了人体支撑点,可以研究失重对肌肉或心脏造成的各种影响。

地面上的医学也能从这类研究中受益。一些机构将部分研究转向了太空医学,法国卡昂大学(University of Caen)的COMET实验室和勃艮第大学(University of Burgundy)的认知、行为和感觉运动可塑性实验室(CAPS)就是其中两所。事实上,行动障碍、住院患者长期卧床和内耳病变都与失重引发的生理变化有相似之处。

从太空医疗中受益的还有远程医疗领域。例如在2017年的Proxima任务中,宇航员托马斯·佩斯凯(Thomas Pesquet)参与了远程超声波设备Echo的调试。目前,地面上的医生能够远程操作国际空间站上的超声波探头。借助这项技术,地球上的医学专家也可以远程对一名患者进行干预,检查实时获得的图片的质量,以便更好地根据检查结果作出诊断。此外,加拿大航天局还开发了一种生物监测紧身衣,它能够以非侵入式手段记录宇航员的生命体征。

如今,航天任务的程序员、工程师、研究者、宇航员训练师和太空医疗专家之间的紧密合作,能够尽可能减少宇航员在轨道空间站上发生疾病的风险,并建立相关的安全标准。人类的深空探索则是另一个更复杂的挑战。技术的发展必然还会带来伦理上的问题,例如当发生严重疾病,需要的资源超出了供给能力时应如何处理。在位于月球或火星上的一座小小的太空站里,无法立即获得补给或增援,也没法立即撤离,幸存的希望将变得非常渺茫。尽管如此,一些技术进步也许能提供解决方案,提高这些任务的安全性,进一步拓展探索的边界。一些雄心勃勃的研究项目甚至在探讨人类冬眠的方法。

(撰文:赛阿姆斯·蒂埃里(Seamus Thierry),系法国南布列塔尼大学医疗系统的麻醉与复苏医师,以及心理学、认知、行为与交流实验室研究员;马蒂厄·科莫罗夫斯基(Matthieu Komorowski),系英国查令十字医院麻醉与复苏医师,以及英国皇家理工学院高级讲师;阿德里安诺斯·格莱米斯(Adrianos Golemis),系欧洲航天局的宇航员医师,法国太空医学和生理学研究所(MEDES)成员;劳拉·安德烈-布瓦耶(Laura Andre-Boyet),系欧洲航天局的宇航员导师,德国汉莎航空培训中心成员 翻译:戚译引)

(本版图文由《环球科学》杂志社供稿)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制