编者按

被誉为“文坛常青树”的作家贾平凹,自1973年发表文学作品以来,从事文学创作已近50年,出版过《秦腔》《古炉》《带灯》《老生》《极花》等多部脍炙人口的作品。

近日,他的新作、长篇笔记小说《秦岭记》由人民文学出版社出版。《秦岭记》是贾平凹第一部以“秦岭”命名的作品,也是他第十九部长篇小说。这一次,他重返生于斯、长于斯的秦岭,携带《山海经》和《聊斋志异》等传统古书中所蕴藏的传统文化基因,将秦岭里的物事、人事、史事娓娓道来,为读者奉献出一部在心里累积多年的秦岭山川草木志、动物志、村落志、人物志。

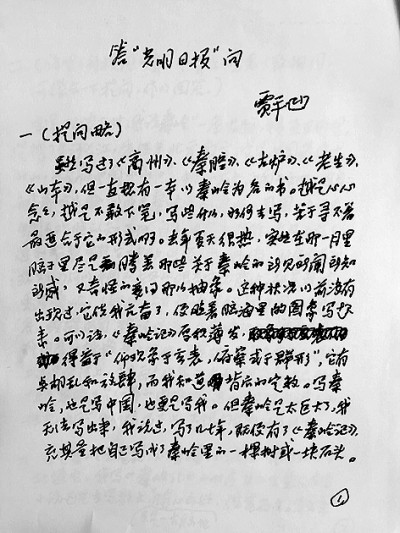

日前,本报记者向贾平凹先生发出采访邀请。很快,贾平凹先生以传统手书的形式答记者问,细说他对秦岭、对写作的持续热爱。

韩 寒:您在后记中写道:“几十年过去了,我一直在写秦岭,写它历史的光荣和苦难,写它现实的振兴和忧患,写它山水草木和飞禽走兽的形胜,写它儒释道加红色革命的精神。先还是着眼于秦岭里的商州,后是放大到整个秦岭。如果概括一句话,那就是:秦岭和秦岭里的我。”这句话,概括了您由《商州》至《秦腔》《古炉》《山本》,再至《秦岭记》的创作生涯。

能否请您简介《秦岭记》是一部怎样的书?出于怎样的创作缘起?与此前作品相比,有何异同?

贾平凹:《秦岭记》是一部写秦岭山山水水、人人事事的书。

虽然写过了《商州》《秦腔》《古炉》《老生》《山本》,但一直想有一本以“秦岭”为名的书。越是心心念念,越是不敢下笔,写些什么,如何去写,苦于寻不着最适合它的形式啊。去年夏天很热,突然在那一个月里脑子里尽是翻腾着那些关于秦岭的所见所闻所知所感,又奇怪地变得那么抽象。这种状况以前没有出现过,它使我亢奋了,便照着脑海里的图像写起来。可以说,《秦岭记》厚积薄发,得益于“仰观象于玄表,俯察式于群形”,它有点胡乱和放肆,而我知道背后的定数。写秦岭,也是写中国,也更是写我。但秦岭太巨大了,我无法写出来,我说过,写了几十年,即便有了《秦岭记》,充其量把自己写成了秦岭里的一棵树或一块石头。

韩 寒:《秦岭记》一书中的“秦岭记”部分,由57个短小故事组成。故事的主人公有山川河岳、庙宇灵窟、树精石怪;有长人脸的獾、移炸药的狐、通人性的狗、会说话的鱼;有高僧大德、良医匠人、哑巴傻子;有仗义之人,也有屠狗之辈。《人民文学》杂志主编施战军这样评价,“阅微杂览间,隐约可见生存的时变境迁之痕、风俗的滤浊澄清之势,以及山地深处的人生底细和生活况味。”

您希望《秦岭记》呈现出哪些人生况味?

贾平凹:在写《山本》时,我说秦岭“一条龙脉,横亘在那里,提携了黄河长江,统领着北方南方,它是中国最伟大的山,也是最中国的山”。中国的历史,中国的文明,相当部分都发生、形成于秦岭里和秦岭的周围,这里有中国人观照认知天地、自然、生命的思维,有其生存之道和智慧,它神秘幽深,广大精微。社会发展到现在,如何以中国的、世界的眼光审视秦岭、观察秦岭、思考秦岭,又如何站在秦岭里观察中国、观察世界、理解中国、理解世界,《秦岭记》就是在这两种角度的转换中。写作上要突破,无论在作品的境界上还是写法上,这是每个作家的追求。但每部作品能有一点之突破,又是何等的困难啊!这也是写作诱人的地方,也正是我们写作不止、无限向前的动力所在。

韩 寒:《秦岭记》虽然写的是奇谈怪事,却充满了朴素的自然观和道义观,如:从秦岭深处盗树不成反而身亡;秦岭里的别墅楼起又楼塌;村民们改河道修田、修桥,后田和桥都被河水冲毁;猎狐不成,脚反受伤;习武之人,不轻易伤人性命;富贵、田宅如云烟,“谁非过客,花是主人”。

您试图通过《秦岭记》传达怎样的价值观念?

贾平凹:“不论是人是兽,是花木,是庄稼,为人就把人做好,为兽就把兽做好,为花木就开枝散叶,把花开艳,为庄稼就把苗秆子长壮,尽量结出长穗,颗粒饱满。”我在书中写的这句话,或许可以回答这个问题。

韩 寒:与您以往偏现实主义的作品相比,这部新作充满奇崛的想象。有评价认为它是笔记小说的现代书写,“志怪”类《山海经》,“志人”类《聊斋志异》,但“七十而从心所欲不逾矩的贾平凹破除文体疆界,自觉承续中国古典文本传统,又在意趣笔法上自成一格”。

对此您如何看待?《秦岭记》能否被看作“贾平凹的新文体”?

贾平凹:正是秦岭太苍茫,太磅礴,太混沌,谁也无法去把握它,我写《秦岭记》的时候并不在意是在写小说还是在写散文,只是一股脑儿地随心所欲,信笔而去。写出来了,是个什么样的东西,我也不知道。我在“后记”中说,水是无法分离的,装在方的容器里它就是方的,装在圆的容器里它就是圆的。

韩 寒:书的扉页上写着,“写好中国文字的每一个句子”。全书也的确堪称“写好了中国文字的每一个句子”。您如何界定“贾平凹的文风”?

贾平凹:生在哪儿就决定了你。我是中国作家,我的作品一定要是中国的。这是我的立场和固执。汉语言文字那么博大丰富,如何以巨大的真诚,尽最大的努力,纯真地,准确而精彩地表达现代中国人的生存状态和精神状态,永远是我的课题和目标。

韩 寒:在后记中,您写道,“有好多朋友总是疑惑我怎么还在写,还能写”“我的写作欲亢盛”。多年来,您是如何保持旺盛的创作欲和写作精力的?

贾平凹:我在我的书房里挂着这样的条幅:“面对生活有机警之心,从事写作生饥饿之感。”就是说,对时代、对社会、对现实生活一定要敏感,关注、研究、思考,要有所识,永不脱离疏远,以防书斋化,以防写作的土壤板结。再是,手和笔始终保持亲切感。这样,你就有写不完的东西,甚至是你不用去寻找素材,素材在寻你,你的文字也不会生滞。

(本报记者 韩寒)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制