苏轼的手札百读不厌,《渡海帖》尤甚。“轼将渡海”“梦得秘校阁下”,两行沉甸甸的字,就像两个难解的谜语,结成两个奇形怪状的谜团,吸引着我,诱惑着我。

“轼将渡海”,是文学的夸张修辞吗?如果不是,他为什么渡海,何时渡海,是真的渡海,还是假的渡海?一千年前的海,给人的感觉会比今天汹涌,也会比今天惊骇。苏轼,不怕吗?

反复阅读《渡海帖》,知道了苏轼渡海的经过。这通手札是1100年6月13日,苏轼即将离开海南时写给梦得秘校的。梦得秘校,就是赵梦得,是苏轼1097年在海南澄迈结交的朋友,那一年苏轼60岁了,自惠州贬至海南儋州。苏轼屡屡被贬,只是往昔的贬谪之路有土可依,尽管路遥坑深,走在上面,心要踏实许多。往儋州,只能渡海,此前,苏轼没有渡海的经历,还历之年渡海,是一次什么样的挑战,不言自明。

写完《渡海帖》的苏轼,将要第二次渡海。有意思的是,他在海南澄迈登岸,结识了赵梦得,离开海南,在与赵梦得相识的地方留下了深情款款的《渡海帖》。我无数次凝望《渡海帖》,读文看字,心旷神怡,于是浮想联翩,苏轼是如何渡海的。一次是60岁渡海,一次是63岁渡海,两次渡海,给他留下了什么样的人生感受。

苏轼晚境堪忧,随时可能被贬到任何地方。59岁,被贬惠州,刚刚落定,又贬至儋州。作为朝廷命官,他别无选择,只能听凭命运的摆布。1097年4月19日,苏轼离开惠州,第一站到广州,又从广州乘船到了梧州,然后再向南行,来到雷州半岛。在雷州,他见到了贬至雷州的苏辙。兄弟相见,百感交集,对世事多有忧虑。苏辙与兄长苏轼手足情深,他陪哥哥来到雷州徐闻递角场,准备渡海。如今已经被海堤围拢起来、种植着红树林的徐闻递角场,在北宋年间是有名的交通要塞。南宋周去非在《岭外代答·边帅门》中讲道:“汉武帝斩南越,遣使自徐闻渡海略地,置珠崖、儋耳二郡。今雷州徐闻县递角场,直对琼管,一帆济海,半日可到,即其所由之道也。元帝时以海道闭绝,弃之。梁复置崖州。”南宋人赵汝适在《诸蕃志》也有相同的记载:“徐闻有递角场,与琼对峙,相去约三百六十余里,顺风半日可济。”

“一帆济海,半日可到”,周去非说得轻松;赵汝适更是轻描淡写,“相去约三百六十余里,顺风半日可济”。然而,三百六十余里的海上航行,怎么会一帆风顺呢。面对“半日可到”的航程,苏轼忧心忡忡。从惠州到广州,见到了从刑部尚书任上弹劾下来、时任广州太守的王敏仲,离开广州之前,他在与王敏仲手札中悲凉地写道:“某垂老投荒,无复生还之望,昨与长子迈诀,已处置后事矣。今到海南,首当作棺,次便作墓,乃留手疏与诸子,死则葬海外,庶几延陵季子赢博之义,父既可施之子,子独不可施之父乎?生不挈家,死不扶柩……”此去海南儋州,苏轼没有打算活着回来。

徐闻县,由广东省湛江市管辖,已经是一座现代化的小城市了。宋代,徐闻盐业发达,经济繁荣,自然需要一个往来便捷的递角场,徐闻递角场就成了中国南部重要的交通要塞,许许多多的盐产品从这里走向全国、走向世界。徐闻与海南岛隔海相望,也是去往海南岛的必经之地。苏轼到达徐闻,苏辙为伴,兄弟之间依然会臧否时局,想当年,两兄弟在开封科考,成绩突出,宋仁宗看到他们所写的策论,颇为自豪地说:“朕为子孙得两宰相矣。”颇具讽刺意味的是,兄弟暮年,一个贬谪儋州,另一个贬谪雷州。苏轼与苏辙的满腹箴言,不知对谁言说,他们只能在寂寥的海边洒泪哀叹,等待分别之日的到来。1097年6月11日,苏轼与苏辙在徐闻递角场辞别,他在儿子苏过的搀扶下,登上了一条客船。在徐闻,时光难挨,那段复杂的情感经历,苏轼在他的《和陶〈止酒〉并引》一诗里记载下来了——

“丁丑岁,予谪海南,子由亦贬雷州。五月十一日,相遇于藤,同行至雷。六月十一日,相别,渡海。余时病痔呻吟,子由亦终夕不寐,因诵渊明诗劝余止酒。乃和原韵,因以赠别,庶几真止矣。

时来与物逝,路穷非我止。与子各意行,同落百蛮里。萧然两别驾,各携一稚子。子室有孟光,我室惟法喜。相逢山谷间,一月同卧起。茫茫海南北,粗亦足生理。劝我师渊明,力薄且为已。微疴坐杯酌,止酒则瘳矣。望道虽未济,隐约见津涘。从今东坡室,不立杜康祀。”

读了这首诗,仿佛一千年前的一幅生活场景浮现在眼前,湿热的海风吹着,四野漆黑一片,苏轼、苏辙夜不能寐,而天亮时分又是兄弟分别的时刻,他们心如刀割,尝尽了人生的凄苦。

苏轼搭乘的客船驶离了徐闻递角场,向对岸驶去。这一段生活,苏轼刻骨铭心,写下了许多情深义重的诗文。一篇篇、一首首读下去,想象苏轼在海上的航程,不断地自问,他搭乘什么样的客船,能够“一帆济海,半日可到”。

应该说,宋朝的海上交通有了一条清晰的线路,贸易需要,造船业和航海业得以发展,造船、航海技术也有了大幅度提升。自宋朝开始,中国海船异军突起,频繁穿梭在中国到印度的航线上。中国的海船宽大、稳定,设备优良,指南针的应用,保证了航船的安全,因此得到外国商人的青睐。苏轼辞世20余年后,宋徽宗派遣徐兢出使高丽,宋徽宗命令明州招宝山船场建造“循流安逸通济神舟”“鼎新利涉怀远康济神舟”,每艘船舱分为三层,水手180人。徐兢与一班人马乘“神舟”到达高丽,引起高丽朝野震惊。在船上,徐兢有了切身的体验,他把自己看到的情景记录下来:“洋中不可住,惟观星斗前迈。若晦瞑,则用指浮针以揆南北。”也就是说,船员夜观星象,白天观太阳,阴天依靠指南针指引航行的方向。宋朝造船业和航海技术,由此可见一斑。

苏轼是被朝廷贬谪的“五品琼州别驾”,是个虚职,自然无资格乘“神舟”出行。不过,从北宋的造船技术与工艺水平来看,在大宋海上航行的船只还是有一些名堂的。也就是说,苏轼渡海,会有航海设备与航行技术保障。但毕竟是第一次渡海,内心肯定焦虑,望海而叹。这种感觉,既来自大自然不可预知的神秘,更多的是来自政治上的淫雨腥风。远在开封的政敌欲置苏轼于死地,他们不顾苏轼年迈体衰,决然把他贬谪海岛,苏轼当然懂。

我们不知道苏轼乘什么样的船渡海,与他同行的亲友除了苏迈还有谁?他在船上的生活怎么样?读苏轼的《伏波将军庙碑》,看到了一点蛛丝马迹。这篇碑记是他在儋州所写,其中一段陈述了渡海的所见所感:“自徐闻渡海,适朱崖,南望连山,若有若无,杳杳一发耳。舣舟将济,眩栗丧魄。”苏轼渡海,有可能“一帆济海,半日可到”,但是,在大海上漂泊,他眼中的桅杆与风帆,一定是奇形怪状的,因此才有“舣舟将济,眩栗丧魄”之叹。的确,苏轼深陷精神困境,他到儋州后给宋哲宗写的《到昌化军谢表》有所表露:“……并鬼门而东骛,浮瘴海以南迁。生无还期,死有余责。臣轼(中谢),伏念臣顷缘际会,偶窃宠荣。曾无毫发之能,而有丘山之罪。宜三黜而未已,跨万里以独来。恩重命轻,咎深责浅。此盖伏遇皇帝陛下,尧文炳焕,汤德宽仁。赫日月之照临,廓天地之覆育。譬之蠕动,稍赐矜怜;俾就穷途,以安余命。而臣孤老无托,瘴疠交攻。子孙恸哭于江边,已为死别;魑魅逢迎于海外,宁许生还。念报德之何时,悼此心之永已。俯伏流涕,不知所云。臣无任。”苏轼的贬谪之路可谓波谲云诡。

苏轼一行是在1097年6月11日夜抵达海南岛澄迈县的,在通潮驿住一晚,便去琼州府城报到,履行相关手续,又回到澄迈,住在赵梦得宅院。从此,与赵梦得结下深厚友谊。苏轼在儋州期间,赵梦得曾往开封、成都、许州等地,去看望苏轼的家人,带去苏轼的问候。对于赵梦得的真情,苏轼记在心里了。他书“赵”字榜书赠送,又为澄迈赵家大院的一个亭子题写了“清斯”,另一个亭子题写了“舞琴”。同时,还将自己书录陶渊明、杜甫诗的书法和自己的诗稿相送。苏轼在儋州的生活日趋稳定,心情开朗起来,他与赵梦得手札,邀请他一同饮茶:“旧藏龙焙,请来共尝,盖饮非其人茶有语,闭门独啜心有愧。”赵梦得在苏轼心中的分量,于此可以掂量出来。

正如苏轼自己所说“宜三黜而未已,跨万里以独来”,他经历过无数风雨,他在荒凉的海岛克服内心的焦虑,抗争悲惨的命运,努力打开心扉,让光芒照射进来,他对未来还有憧憬。元符三年(1100年)四月底,宋徽宗下诏书,苏轼以琼州别驾的官职移廉州安置,他长长喘了一口气。这一年宋哲宗驾崩,赵佶继位,是为徽宗。宰相,也就是苏轼政敌章惇大权旁落。接到诏书,苏轼整理行囊,六月十日离开儋州,在澄迈落脚。来时澄迈,去时澄迈,苏轼神伤,看到澄迈的一景一物,尤其是刚到海南所住过的通潮驿,给了他无尽的想象,遂吟诵《澄迈驿通潮阁二首》,其一:“倦客愁闻归路遥,眼明飞阁俯长桥。贪看白鹭横秋浦,不觉青林没晚潮。”其二:“余生欲老海南村,帝遣巫阳招我魂。杳杳天低鹘没处,青山一发是中原。”

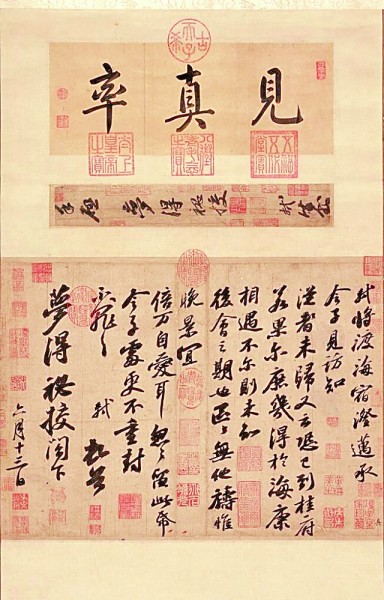

即将离开海南岛,与友人一一辞别。他当然想与老友赵梦得见上一面,约定下一次的见面时间,可惜,赵梦得不在澄迈,他提笔给他写了一通手札:“轼将渡海,宿澄迈,承令子见访,知从者未归。又云,恐已到桂府。若果尔,庶几得于海康相遇;不尔,则未知后会之期也。区区无他祷,惟晚景宜倍万自爱耳。匆匆留此纸令子处,更不重封,不罪不罪。轼顿首,梦得秘校阁下。六月十三日。”

“轼将渡海”,此札被称为《渡海帖》,语言素朴、沉郁,字迹“囊括万殊,裁成一相”,是中国书法史一道耀眼的光芒。写完这通手札后的第七天,苏轼再一次渡海,他从澄迈上船,在徐闻递角场登陆,结束了平生最后一次贬谪。徐闻递角场,也是苏轼刻骨铭心的地方,刚刚下船,他就来了诗性,于是我们读到了他的七律《六月二十日夜渡海》:“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”

两次渡海,增添了新的人生体验。对于文人来讲,这是磨难,也是成长,但,更多的还是磨难。苏轼到廉州,依惯例,给宋徽宗写了《移廉州谢上表》,不久,继续北返,1101年5月至常州,在这里仅仅生活了48天就离开了人世。他的在天之灵会听到海鸥的鸣叫,海浪的咆哮。

(作者:张瑞田)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制