编者按:

人类历史上,有过许多关键时刻,其巨大的辐射力量对后世产生了决定性影响。对于20世纪中国思想文化进程来说,“五四”便扮演了这样的角色。“五四”新文化人“铁肩担道义,妙手著文章”的志向,以及学术的激荡、文采的飞扬、生气的淋漓,依旧值得今人纪念与驰想。

一年一度的“五四”又至,光明悦读邀请著名学者孙郁撰文一篇,借由他的新作,与读者一起再次进入“五四”人的精神世界。

想起三十余年前,刚从大学毕业分配到北京时,一切都那么新鲜。报到的地点在老北大红楼的国家文物局,办完手续,打量了内外环境,眼前的一切与书本上的描述,仿佛存在着时空的错位,但那亲切感一时不能散去。那时我是读过孙伏园、许钦文回忆五四的文章的,感动于红楼里的旧事,他们笔下的洒脱之人和狂放的风气,都让人眷恋。二人是鲁迅学生,也可谓五四之子,是被《新青年》熏陶过的,对于新文化人颇多心得,所述人与事,多与这座红楼渊源很深。于是,青年时的我在与这高大的建筑对视时,隐隐地感到了它的神奇。

后来留意相关著述,发现涉及红楼的资料数量可观,彼此可以相映成趣。知堂、杨振声、王统照、川岛、张中行等人的记述,都有特点。我所工作的鲁迅博物馆,有许多《新青年》同人的手稿,这些激发了我的好奇心,从诸多材料里可以进入时间深处。在慢慢的浸润里,五四前后的雨雪风云,由模糊而渐渐清晰起来。这本新作《寻路者》,就是多年积累的感受的整理,精神线索就从红楼开始。

五四那代人,有许多是学贯中西的。因为直面着社会,也无不在忧患之中。要写好那代人,并不容易。除了对历史沿革的梳理和社会形态的研究,不能不做如下功课:一是了解知识人的风气,二需清楚他们的学问,三要知晓文脉的变化。思考那代人的精神特质,此三点牵连着思想的神经,穿越其间,静态的文献也活了起来。经由遗稿、图片和文章,而触摸到彼时的社会经纬,眼前便浮现出一幅辽阔的精神之图。这个时候,我们能够看到先驱者的群像,在这些有血有肉的思想者那里,一个时代的精神就飘然而至。

风气

1917年,当陈独秀将《新青年》的业务移至北京的时候,北大人没有料到新文化之火会于此点燃起来。科学、民主的旗帜下,聚集了一批爱国青年。到了1919年5月,在国家危难之际,知识人担负起了自己的责任。我们在《新青年》与《每周评论》里,看到一批有理想的青年改造现实的态度和对未来的想象。这些并非都是乌托邦之音,有时候读者会感到古老文明复苏的另一种震动,他们对旧传统的重新叙述,引介域外文化的冲动,让精神的天空辽阔起来。

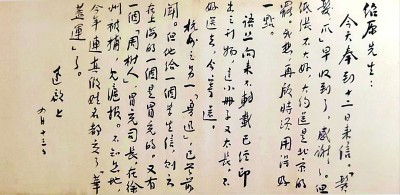

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊、钱玄同是一批奇人,都有着大的襟怀,其言其行,多带豪气。台静农《酒旗风暖少年狂》,就写出陈独秀性情中率真的部分。沈兼士回忆鲁迅,连口气与神态都在字里行间飘动。钱玄同好作狂语,也惊人的坦率,徐炳昶笔下的钱玄同,那么耿直可爱。那时候的北大人,思想通脱、旷达。我们看陈独秀与周氏兄弟等人的通信,言语何其真挚。他们之间讨论时局与探讨学问,是开诚布公的。所以再现那些场景,就不能不捕捉行为的细节,从日常生活与笔墨之间,能够看到诸人的性情。

新文化运动初期,域外思潮卷动着人们。德国哲学、俄国美学、日本思潮以不同色泽呈现于学界。就艺术思想而言,就有现实主义、自然主义、浪漫主义、唯美主义、未来派等。自然,也有尼采思想和托尔斯泰主义、马克思主义。李大钊《新的!旧的!》说:“宇宙进化的机轴,全由两种精神运之以行,正如车有两轮,鸟有两翼,一个是新的,一个是旧的。但这两种精神活动的方向,必须是代谢的,不是固定的;是合体的,不是分立的,才能于进化有益。”《新青年》《新潮》《妇女杂志》都不断有译介的文章。新诗与新小说,与旧的艺术形态不同的是,不仅仅注重生命的体验,重要的是文学中的思想。思想性是彼时作家的一种自觉追求。

那些不同社团的期刊,弥漫着观念交锋的氛围。每每触摸那些泛黄的纸张,眼前旧影晃动,杂趣悠悠。从遗物里来认识前人,也可以算进入历史的方式。他们关心时局,拷问自我,也沉浸在超功利的文化凝视中。鲁迅在八道湾居住时,每年元旦要召集各位朋友聚会。他们谈天说地,常以幽默之语彼此调笑,但也不都今天天气哈哈哈,争执时样子,都是好看的,率性、多智、狂放的形影,让人想起竹林七贤。

我常常好奇于陈独秀、鲁迅、李大钊、胡适、钱玄同的为人,觉得真的洒脱、可爱。只要看他们的遗墨,就觉出其间的不凡。陈独秀的文字雄放中也有清丽,鲁迅的字则柔中带刚,是抄过魏晋碑文的人才有的风致。李大钊的笔墨厚重,透出一股真气。沈尹默的信札杂而有序,信手行去。他们在传统里泡得很久,又无迂腐气,汉字成了一种自由意识的载体。我想,在俗世麻木了感觉的时候,看看这些人的手札,好似与春风相遇,遍体杂质去之,留一身清爽在。苏轼曾说:“予尝论书,以谓锺、王之迹,萧散简远,妙在画笔之外。”五四学人的书风,虽不尽同古人,其意却与苏轼所说的境界略有仿佛。

新思想、新意识借着古老的汉字得以生长,这才是那代人不同于传统士大夫的地方。鲁迅的系列小说都很有隐喻的意味。《故乡》的精神有多种亮点,关于希望与路的思考,有一丝尼采的影子,《一件小事》分明是托尔斯泰思想的折射。即便像冰心的小诗,也是注重思想性的,受泰戈尔的暗示,不乏哲学的顿悟。她所著的《繁星》《春水》,可以看出青年出离笼子的冲动。那些小诗的时空是新颖的,词语带着童话般的温情,追问天空,探究河流,思绪风一般飘动。这些新诗在表达上还带着稚气,但其中埋藏的思想颇引人注意,一是幼者本位的观念,野草虽小,也有不凡之韵。二是在存在与本质问题上,拒绝前定的文化暗示。有一首诗,给我的印象很深:

我的朋友!

不要任凭文字困苦你去;

文字是人做的,

人不是文字做的!

冰心的这种思想,与陈独秀、鲁迅文字里的表达是相似的,道出了那代青年的心声,也透露出他们在新路中完成自己的渴念。此后我们看到了无数作家的成长。郁达夫、庐隐感伤的自述,叶圣陶、朱自清冷静的笔体,都带新风。老舍从平民那里寻出野趣,巴金则在灰暗里点燃了自己的圣火。风格是不同的,而梦大抵有相似的地方。新文学是植根于时代的林木,开始还零零散散,不久就一片葱绿了。

学问

阅读《新青年》,会惊异地发现,编辑与作者的知识趣味驳杂,有世界视野。对于林林总总现象的描述,是有诸多精神参照的。讨论国故与域外思潮,已经开始脱离旧风,吹出来的是鲜活的气息。

仅从1919年的杂志内容看,翻译的作品就有安徒生、梭罗古勃、契诃夫、莫泊桑等人的,关于哲学的著述就看到了对马克思主义的讨论,对儒学的反思。李大钊的精神是明晰而高贵的,周氏兄弟则左右出击,或译介白桦派作品,或沉思古希腊遗产,漫游者的视野里,满眼是有生气的存在。

我们看蔡元培的美育思想,其实与德国古典哲学是有关的,他对艺术与教育的理解,多不脱离康德的逻辑。鲁迅与他讨论出土文献时,彼此的审美意识,未尝没有启蒙主义的影子。李大钊对马克思主义的理解,非本本主义的移步,从讨论工人现状到政治风云,某些地方受到了列宁的影响。《新青年》同人中,部分学人西学意识可能是浓厚的。不过,那时候同人也是有诸多内部差异的,比如陈独秀与钱玄同的思路不同,鲁迅与周作人讨论现实问题时,叙述逻辑不在一条路径上。就学术品位而言,颜色不一,气质有别。

新文学提倡者们,都有很好的旧学修养,有的是章太炎的弟子,有的背后是乾嘉学派的背景。章门弟子中的周氏兄弟、钱玄同、沈兼士、朱希祖,各自有专业特长。鲁迅的古小说研究,钱玄同与沈兼士的音韵训诂之学,以及朱希祖的明史研究,都独步学林。新文化的出现,外受世界思潮影响,内则因为学术的转向。自从章学诚提出六经皆史的观念,经学地位渐渐下降,孔子从圣坛走到民间,读书人看待世界的眼光也变了。章太炎解释经学的方法与理解史学的思路,更接近现代科学精神,有了个性精神。他的弟子们或从精神层面接其斗士之气,或在语言学与考据学中消解士大夫空泛之风,新文化一部分热度来自章太炎的世界,是被公认的。从这点可以看出,《新青年》同人与传统学术有着千丝万缕的联系。

记得曾在友人处看到陈独秀《甲戌随笔》手稿,颇为惊讶。这是他在狱中写的一部语言学的著作。书稿谙熟文字变迁之迹,以闪亮的目光审视古老的汉字,见解鲜活而灵动。想起茅盾回忆录里写陈独秀对方言研究专心的样子,可以想象出那天真的一面。鲁迅藏书里就有陈独秀的文字学研究著作,因为陈氏关注的内容,也是鲁迅所重视的。许寿裳说鲁迅对文字学下过许多功夫,那是确实的。鲁迅自己就说想编一部《中国字体变迁史》,且作了资料准备。从他所作的《中国小说史略》《汉文学史纲要》可以看出,功底之扎实,是独步学林的。

随便翻翻那些旧著,依然能感到字里行间透出热气,谈吐里富有温度。所思所写,乃心灵的需要,故不迈方步、打高腔,而是心与心的贴近、思与诗的互感。

有趣的是,现代学术许多学科的建设,也与他们有关。民俗学、心理学、儿童研究、女性研究、比较文学的概念,最初由他们所引进,渐渐改变了学术走向。一面从域外借来思想,一面重审固有的文明。在他们笔下,传统的文化得到了重新的解释。这些人的思想,也刺激了考古学、博物馆学的出现,鲁迅等人对出土文献的重视,及史学的看法,都多角度地启发了后人,发现了固有文明特别之处。吴承仕后来在《启蒙学会宣言》一文专门谈到那代人与传统文化的关系:“我们固然承认五四运动的精神,同样也承认王肃、王弼、杜预等之肃清阴阳五行,欧阳修、朱熹、王柏之怀疑经典,胡渭、俞正燮等排斥宋学,戴震之反对理学杀人。这些伟大的反抗精神,我们不独承认它而且继承它,不独继承它而且发扬光大它。”

较多地了解了这些,就会看到,五四新文学的特殊之处,是学术与审美互为存在,齐头并进。研究现代文学史,自然要涉及学术史。新文学是先有理论,后有实践的。这似乎不符合文学的规律,但细想一下,那些理论,也非在空中楼阁中,乃实践里凝思的产物,所以,思想性与诗文之间的融合,是水到渠成的。文学家也是学问家,乃彼时的一种特殊现象。这其实是一个好的传统,我们现在是不能丢掉它的。

文脉

从红楼来的声音,很快传到四面八方。无论是《新青年》《新潮》,还是《每周评论》《国学季刊》,对青年人的引力是强烈的。

新文化的最大特点,是表达的格式有了变化,不再推崇桐城派,也非拘泥于韩愈、柳宗元的文章之道,以为八大家才是正宗。他们回到先秦,发现魏晋,旁及欧美诗文,是古今中外的互动。大致说来,一是借助翻译而拓展表达空间,回到非八股化的古代诗文里,二是吸收明清小说的语言,参之方言口语,形成新风。从白话文的表达可以看出,新文化的词语,进入了十分活跃的时期。

翻译刺激了母语的生长,赵元任、刘半农都对新生的语体抱有一种希望,且认真寻找表达的新意。这方面鲁迅的成就最大,他介绍不同类型的作品,使用的语言不太一样,借鉴了东汉以来佛经翻译的经验,对不同风格的文体,有不同的语态对应,先秦的辞章与魏晋诗文被自然消化在白话文的格式里,形成新的文体。他与自己的弟弟们翻译小说,重视硬译,也因此发现了古代辞章在现代的意义。周氏兄弟都于古人笔记中领悟到词语要义,文章肃杀而多婉,宁静中有波浪暗涌,率性背后不乏智性。受周氏兄弟影响,许多人开始回到自身,以个性方式,打开思想之门。废名的作品有古代绝句的味道,梁遇春的随笔则有查理斯·兰姆的趣味,也带《洛阳伽蓝记》的韵致。这些懂一些外文的青年,并不都走西化的路,而是考虑到中外的融合。总体看来,那时候的文坛,英国随笔,日本小品,六朝笔记在交汇中被重新组合着,文脉是打通的,审美的内蕴也丰富了许多。

五四那代人的文章,有时候理直气壮,形成了宣言体。陈独秀《文学革命论》,有排山倒海之势。三大主义对自己内中的理念是确信不疑的,自然也不乏偏执的地方。这在《新青年》同人中有点感染性。即便在学术的范围,话语也颇为激烈。不过,人们很快意识到陈独秀等人的文体存在盲点,与那些理直气壮的表达相反的,还有一种新知识人的自言自语体。在这类表述中,有怀疑主义,也有反逻辑的精神自问。这类表达受到尼采、维特根斯坦的影响,也仿佛古文论的一种变形的处理。比如鲁迅在《新青年》上发表的《不满》《恨恨而死》《生命的路》《〈与幼者〉》都是。张申府是早期共产党员,他大概是最早翻译维特根斯坦文章的人,对鲁迅也是颇为佩服的。在《所思》一文中,既模仿了维特根斯坦的语录,也受到鲁迅文体的启发,他的自问式的独语,读来有哲学家的韵味。这类独语体一时颇为流行,比如俞平伯《古槐梦遇》,就以碎片般的语言,写读书所得,或以断句方式冥思,或仿照孔子的论语体,点染人间暗影、树林幽径。俞平伯言及时风,目光并不敏锐,而谈及古代诗文,则心绪浩茫,灵思闪闪,品评各类文人作品,带出墨香。倘不是五四新风吹来,是不会有这样的表达的。废名就从俞平伯的文字中感受到非士大夫化表达的意义:“且夫逃墨不必归于杨,逃杨亦未必就归于儒,然而正惟吾辈则有归宿亦未可知也。”

新旧之间,可探索的空间很大,新文学家除了摸索着繁复的表达外,也带着清风朗月的明快之思。《语丝》上面的文章,魏晋气有之,宋明味道亦多,“苦雨斋”群落的文人,从晚明小品找到辞章的另一种参照,谈话风与随笔化的文字就多了。章太炎当年提倡复古主义,从六朝前的文字中寻找表述空间,结果将文章佶屈聱牙化,抑制了思想的传播。倒是他的学生们,从白话文中衔接了远古之风,打通古今,连接中外,将古老的文脉复活了。郁达夫讲到那时候的作品,就看到了古代不同文章传统的复活,对众人文体意识的自觉很认可。他似乎觉得,陶渊明、袁中郎的审美精神在新散文中延续。此后,我们从林语堂、冯至、顾隧等人的文字里,看到了各式快慰的表达,汉语在他们那里不再是静止的湖水,而成了奔涌的河流。在明晰里透出幽邃,于隐曲中散着锐气。那一代人的实践告诉我们,汉语是富有弹性的存在,文化是否充满活力,从语言的变化中,便可明了一二。

由红楼而进入现代的历史,会刺激我们不断寻找什么,思考什么。张中行在《红楼点滴一》《红楼点滴二》曾谈到红楼精神,当年读到他的文字,才知道细节里原也含有哲学。体验过历史的人,对生命的认识有时是彻骨的。我们这些后人,要走进那个世界的深处,当不断审视之,明辨之。回望过去,不仅仅为了知识的打捞,其实也是精神的洗礼。这是无疑的,关于红楼的昨天,我们的研究远远不够,对于它,一时是不能说完的。

(作者:孙郁,系作家、中国人民大学文学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制