“独学而无友,则孤陋而寡闻。”这句出自中国儒家的箴言,用在法国艺术家亨利·马蒂斯的身上,倒也颇为恰切。19世纪末20世纪初,马蒂斯正是在与诸多艺术家的交流与交往中,度过了他艺术生涯的第一个十五年(1891—1905),从21岁的绘画初学者成长为35岁的成熟艺术家。

现代艺术的故事往往按照各种运动或主义来讲述,如印象派、后印象派、点彩派、纳比派、野兽派以及立体主义等等。名称或标签很大程度上是为了描述的方便,却会有意无意地造成彼此间的对立,甚至会形成一种错觉——似乎现代艺术一发端就是竞争。然而,现代艺术家们大多彼此熟悉,交往频繁因而关系密切,体现在他们的作品风格上,许多时候会难分彼此。尽管马蒂斯被誉为野兽派大师,但野兽派只是他走向成熟的一个起点,如果将马蒂斯等同于野兽派,无疑是以偏概全。在求学的道路上,马蒂斯曾临摹莫奈,揣摩高更和梵高,珍藏塞尚,与西涅克和克罗斯并肩作战,和博纳尔书信往来频繁,又与毕加索亦敌亦友。1896年以后,马蒂斯试图赶上同时代艺术家的步伐,也正是在与他们的往来较量中,更加明确了自己的艺术追求。总之,马蒂斯学无常师、风格多变,无法“一言以蔽之”。

最近,上海东一美术馆正在举办“从莫奈、博纳尔到马蒂斯:法国现代艺术大展”,这是一个认识马蒂斯“朋友圈”的好机会。展览汇集了莫奈、毕沙罗、高更、西涅克、博纳尔、马蒂斯以及毕加索等现代艺术大师近80件作品,就马蒂斯成长的最初十五年来说,这几乎是他“朋友圈”的一次集体亮相。

壹

引路人

马蒂斯被公认为20世纪现代艺术大师,与毕加索齐名。但他并非如后者般天才少年、横空出世,其职业生涯起步很晚。马蒂斯出生于1869年的最后一天,直到20岁才开始学画。1891年,21岁的马蒂斯来到巴黎,见到了彼时蜚声世界的著名学院派画家威廉·布格罗。布格罗仔细看了马蒂斯的两幅静物画后,建议他到巴黎朱利安学院自己的班上先学习一段时间。但在第一堂素描课上,布格罗就把马蒂斯狠狠地批评了一顿,说他不会画画,以后也不要再学画了。1892年,马蒂斯改投到古斯塔夫·莫罗门下,一学就是六年,直至1898年莫罗去世。莫罗是象征主义的先驱,他认为印象派毫无价值,他的生命在于让昔日的艺术获得重生。莫罗将18世纪的静物画大师夏尔丹誉为最伟大的艺术家,而马蒂斯在卢浮宫临摹最多的就是夏尔丹。根据斯波林在《不为人知的马蒂斯》一书中的记述,马蒂斯称自己是卢浮宫老大师们的学生,他最崇拜两个人——除了夏尔丹,就是17世纪法国古典主义的奠基人普桑。尤其是夏尔丹的《鳐鱼》,马蒂斯临摹了六年半,几乎和他跟随莫罗学习的时间一样长。从这个意义上说,莫罗工作室更像是一座桥梁,使马蒂斯得以通向卢浮宫的众多老大师。

19世纪末20世纪初,法国艺术领域发生了翻天覆地的变化。在这段时间里,马蒂斯经由拉塞尔学习了莫奈与梵高,通过毕沙罗走向了塞尚,又因为蒙弗雷德接受了高更,还跟西涅克学习点彩派技法,同时与纳比派成员交往甚密。

贰

印象派

从25岁到27岁,马蒂斯连续三个夏天(1895—1897)都在布列塔尼最大的岛屿——贝勒岛度过。1896年,当马蒂斯第二次来贝勒岛时,遇见了印象派画家拉塞尔。通过拉塞尔,马蒂斯不仅与莫奈、梵高建立了直接或间接的联系,还在绘画风格上发生了重大转向。拉塞尔是梵高的同学,也是他的好朋友。十年前,拉塞尔和莫奈在贝勒岛相识。拉塞尔接受的是科尔蒙学院的传统训练,而莫奈却不打草稿,直接画到画布上,笔触有力且变化多端,这让拉塞尔不知所措。如今,好学的马蒂斯来了,他和家人在岛上一住就是三个月。拉塞尔将印象派的光线与色彩理论,以及自己的创新介绍给了马蒂斯,甚至还安排技法练习帮助马蒂斯吸收。这次贝勒岛之行对马蒂斯的冲击实在太大,他花了一整个冬天,才完全领悟从拉塞尔那里学到的东西——理解了个体性和原创性,以及画家需要不时地从污浊的商业艺术界撤退。

然而,拉塞尔在带给马蒂斯新思想的同时,也给他带来了巨大的麻烦。马蒂斯通过拉塞尔转向了莫奈,离自己的老师莫罗越来越远。这年夏天,他仔细分析莫奈的《贝勒岛上的岩石》,就像他曾经在卢浮宫反复揣摩夏尔丹的《烟斗》一样。他在莫奈作画的同一个地方架起自己的画板,面对着几乎同一处海面,画布上方也同样是一片窄窄的天空。在家人和朋友们看来,马蒂斯正走向一条疯狂的道路。1896年,法国政府曾花800法郎购买了马蒂斯1894年创作的《阅读的女子》,该画色彩柔和,构图传统,延续了古典室内静物画的风格。然而,自从马蒂斯遇到拉塞尔以后,受到印象派的影响,所画的海景抽象又极简,风景画则明亮大胆。让莫罗难以容忍的是,马蒂斯已经离他推崇的老大师们越来越远,却越来越接近他憎恨的印象派。

如果说莫罗让马蒂斯经由卢浮宫连接了艺术的过去,那么毕沙罗对马蒂斯的鼓励则让这个年轻人真正走向了自己的未来。作为印象派的先驱,毕沙罗不仅认识所有的印象派画家,而且和他们中的大部分人一起工作过,还曾教过塞尚和高更。1897年,当好友把27岁的马蒂斯介绍给67岁的毕沙罗时,马蒂斯的眼泪都快流出来了。毕沙罗年轻时,第一次给杰出的风景画家柯罗看自己的作品时也很紧张,但他得到了柯罗的鼓励,他同样将这种鼓励传递给了马蒂斯。

毕沙罗拥有无畏的精神,更拥有预言家般的力量,这正是年轻的马蒂斯最需要的,那时的他刚刚尝试印象派创作。在马蒂斯眼里还只有莫奈的时候,毕沙罗让马蒂斯更好地理解了塞尚。1899年秋天的独立沙龙展上,塞尚的两幅静物画和一幅风景画成了巴黎艺术界的主角。1899年12月7日,马蒂斯最终与画商沃拉尔达成协议,买下了影响他一生的一幅画——塞尚的《三浴女》。这幅画很小,却是妻子当掉最心爱的戒指才买下的,马蒂斯将它珍藏了37年,最后才捐给了巴黎小皇宫博物馆。1899年春天,马蒂斯经常拜访毕沙罗,他们讨论最多的就是塞尚。英国的艺术批评家罗杰·弗莱曾说,塞尚对后来的画家产生过巨大影响,他的艺术展示了某种可能性,即从事物现象的复杂性转换到构图的几何简洁性。然而,正如当代艺术史家伊夫-阿兰·博瓦所指出的,让马蒂斯模仿塞尚的“构筑性的笔触”是不可能的,他们属于两个不同的体系,尤其是色彩表现的方式迥异。塞尚通过反复观察、不停创作来表现自然,试图展现鲜活、动态的自然。马蒂斯则似乎完全不按章法,他甚至不用素描打底,而用色彩直接构图。塞尚是在忠实地表现自然,马蒂斯更像是在随心所欲地诠释自然。

如果说塞尚给予的是精神上的支持,那么后印象派画家高更的自由借鉴则让马蒂斯真正走出了一条属于自己的综合之路。艺术史学者肯内特·西尔弗指出,马蒂斯与高更以及梵高之间的联系,要比我们想象的紧密得多。当马蒂斯深陷点彩派的泥潭时,正是高更和梵高让他走了出来。1905年,35岁的马蒂斯第一次来到位于法国最南部科利乌尔的巴尼于尔。强烈的光线将当地人的皮肤晒成了古铜色,女人们浑身上下的黑色着装与陶器的鲜艳色彩形成了一道独特的风景。更让马蒂斯吃惊的是高更的木版画,几乎都是黑白的强烈对比。马蒂斯写信邀请安德烈·德朗来此地与他并肩作战,一起研究蒙弗雷德所藏高更的木刻。他们一起画了一个星期,由此开启了野兽派的爆炸性实验。此时,色彩成了一切,然而又拒绝复制自然,无论是风景还是人物,都像一团熊熊燃烧的烈火。

叁

点彩派

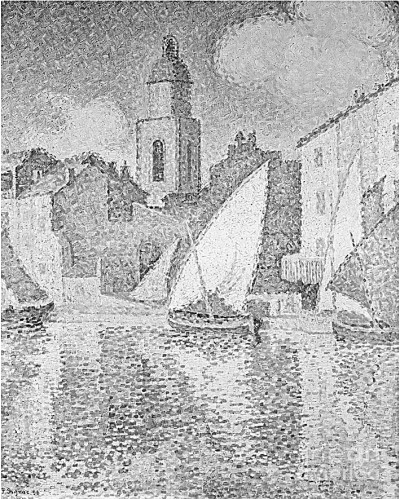

1903—1904年冬天,马蒂斯遇到了保罗·西涅克,并开始学习点彩派绘画。1904年,34岁的马蒂斯尝试创作了多幅点彩作品,比如《圣特罗佩海湾》《阳台(圣特罗佩)》《奢华、宁静与享乐》,其中《奢华、宁静与享乐》在次年春季的独立沙龙展上展出。

1905年,35岁的马蒂斯准备用点彩作品《阿坝耶港》参加秋季沙龙展。这幅画他画了很久,用很小的点一笔一笔地画,但最终还是没能赶上展览。于是,马蒂斯以最快的速度创作了《戴帽子的女人》《打开的窗户(科利乌尔)》,以代替《阿坝耶港》参加展览。《戴帽子的女人》还留有些许点彩技法的痕迹,只是笔触比点彩技法更粗野,已经是典型的野兽派风格作品。他在给西涅克的信中写道:“绘画,尤其是点彩的笔触,破坏了素描的流畅性,即来自轮廓线的流畅。想象一下,图画和画布的地图如果还没有完成,我们就可以观察它们在造型上的不同。如果在底图上填色,只需在分开的格子里填上平坦的颜色就可以了。”而西涅克为了打消马蒂斯对点彩派的担忧,在9月花一千法郎买下《奢华、宁静与享乐》。

1905年,秋季沙龙将马蒂斯和他的朋友们——德朗、弗拉芒克、马尔凯、芒更和卡梅安——放在一起展览,野兽派的名称也由此而来。对当时的人来说,《戴帽子的女人》就是乱涂乱画,评论家们对这幅画口诛笔伐。这次展览后,马蒂斯彻底和点彩派分道扬镳了。

马蒂斯在1905—1906年间创作的《生之喜悦》让西涅克痛恨至极。《生之喜悦》延续了野兽派风格,整个画面全是阿卡迪亚式的仙女和情侣,并且使用了大面积的平涂色彩。西涅克在给一位新印象派朋友的信中写道,“马蒂斯……好像已经堕落了。在一幅两米半的画布上,他画了一些莫名其妙的人物,线条跟你的拇指一样粗,而整个背景用的都是扁平又明确的浅色。”马蒂斯最终放弃了点彩派。

可以说,《生之喜悦》是马蒂斯的艺术风格真正走向独立的标志。十年以后的1915年,当马蒂斯仔细研究了点彩派开创者修拉的画作以后,或许才能真正确信当初放弃点彩派是明智的决定。马蒂斯发现,修拉在作品《停泊的船和树》中,为了加强画面的纵深感,不仅有意识地绘制边框,还进一步加宽边框。但无论怎样加宽边框,纵深感的变化依然是有限的。因为点彩派的调色盘只允许纯色存在,这正是点彩派的瓶颈。

巴尔认为,马蒂斯广泛涉猎马奈、塞尚、梵高、高更、雷东、西涅克和克罗斯,从他们那里或多或少无意识地借用了一些元素,并把它们融合成自己的风格。从弗莱开始,艺术史家和艺术评论家将马蒂斯放在从马奈到塞尚的法国现代艺术谱系中,这是最常见也最容易理解的一种诠释路径。但值得注意的是,如果因此忽视马蒂斯与纳比派画家们错综复杂的关系,便很难看清他艺术作品中最重要的目的——装饰性。实际上,纳比派作为19世纪末20世纪初众多艺术运动中的一支,之所以在艺术史上没有得到应有的理解和重视,很大程度上恐怕也缘于他们与“装饰性”的关联。

肆

纳比派

纳比派的灵魂人物是博纳尔、维亚尔和德尼。1892年,当马蒂斯刚刚开始学习绘画时,纳比派的成员已经开始在艺术界崭露头角了。他们以高更为偶像,主张艺术应为装饰服务,试图重新建立绘画和所有其他装饰艺术之间的联系。他们用自然的线条描绘亲密的日常生活空间,遵循色彩的基本韵律。

德尼既是纳比派的首席发言人,也是法国最敏锐的艺术评论家之一。1890年夏天,德尼发表了《新传统主义的定义》,并产生了很大影响。在他看来,从本质上说,一幅画只是由各种色彩覆盖的平面。这一观点曾被广为引用,甚至被认为是探讨“现代主义”绕不过去的出发点,因为它突出了现代绘画对形式的关注,甚至精确总结了当时先锋艺术家们的某种共识。纳比派追求的正是形式问题——装饰性,但不是依靠理性的计算,而是凭借纯粹的感觉。

然而,当马蒂斯也加入对装饰性的追求时,却遭遇了德尼的严重误解。他在1905年对秋季沙龙的评论中,用了长达两页的篇幅批评马蒂斯,将马蒂斯的野兽派技法比作梵高的试验,称其为一种故意为之的理性。巴尔和T.J.克拉克认为:与其说德尼在批评马蒂斯的野兽派画法,不如说他正在与自己的焦虑作斗争——德尼和纳比派成员都主张艺术的装饰性,却因此承受了太多的批评,而马蒂斯居然“不合时宜”地又转向了装饰性。

尽管马蒂斯与德尼难以走到一起,但跟纳比派的其他核心人物却成了好朋友,其中包括博纳尔、瓦洛东以及马约尔,而博纳尔后来成了马蒂斯的终身好友。1911年,41岁的马蒂斯购买了博纳尔的《客厅的夜晚》,这幅画描绘了家庭生活的平静;而博纳尔则买下了马蒂斯的《打开的窗户》。博纳尔尤其欣赏马蒂斯将线条与平坦的色彩相结合的能力,对于一开始从事插画和广告画的博纳尔来说,这正是他在19世纪90年代初开创却在1900年后又抛弃的风格。当20世纪初纳比派解散之际,马蒂斯却将他们放弃的装饰性绘画之路继续走了下去,并且走出了另一种风格。

马蒂斯艺术生涯的最初十五年,恰恰经历了装饰性艺术从流行到终结的过程,他也感受了身边的朋友和周围艺术家们在潮流中的起起落落。自19世纪下半叶以来,装饰性逐渐成为各个艺术领域的共同追求,成为简洁、精炼的代名词。但好景不长,当装饰性达到流行的巅峰时,似乎也宣告了自己的终结。1906年以后,那些志气颇高的艺术家便开始抛弃装饰性风格。博纳尔和维亚尔从极富装饰性的亲密室内画中抽身而去,德朗的色调效果越来越偏向“老大师”风格,勃拉克踏上了分析立体主义的实验,纳比派彻底解散。而当马蒂斯创立野兽派后,竟匪夷所思地逆流而动,一头扎进了对装饰性的全面探索。

不可否认的是,马蒂斯最终成长为现代主义艺术大师,离不开与一流艺术家的不断对话以及“较量”。他不仅挣脱了西涅克的色彩理论,也最终走出了塞尚的阴影——在塞尚的体系中,素描侧重构图,色彩用于表现,两者各司其职,但有时也会冲突。自野兽派之后,马蒂斯将色彩与素描融为一体,甚至色彩也可以行使素描的功能,形成了独一无二的艺术风格——装饰性。马蒂斯说得更直接:“一幅画应该始终是装饰性的。”

(作者:张彩霞,系暨南大学外国语学院讲师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制