【追思】

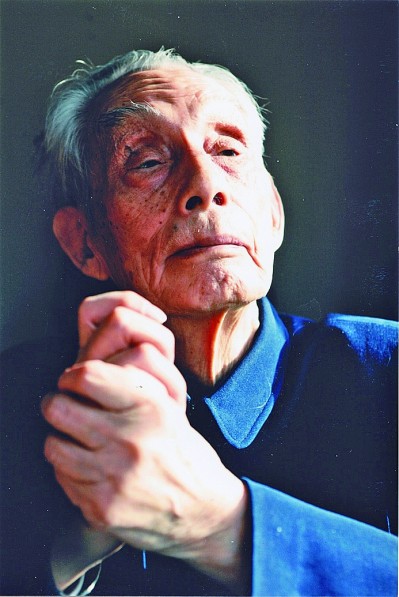

10月19日,中国艺术研究院终身研究员、著名戏曲理论家郭汉城走完了他104年的人生路。10月25日,郭汉城遗体告别仪式将在北京八宝山举行。

1917年,郭汉城出生在浙江省萧山县戴村镇张家弄村,从小听着绍剧与的笃班(越剧的前身)的旋律长大。一辈子都在看戏、评戏、写戏、研究戏,与戏曲的缘分伴随了郭汉城的一生。

我国学术界历来认为,一个合格的学者,要读万卷书,行万里路。戏曲学科又是一个以舞台艺术为核心的学科,除了读万卷书,行万里路之外, 还必须观千台戏,听百种曲,如此才能全面领略我国各地、各民族戏曲的风采,深入戏曲艺术的本体,感受戏曲文化的影响和魅力。在中国,这样的戏曲学者并不多,而郭汉城是其中之一。在70多年的戏曲研究生涯中,郭汉城足迹遍布全国各地。他遍访剧团,广交演职员,在同时代戏曲学者中,他“看戏最多、戏曲界朋友最多”。常香玉、红线女、傅全香、马金凤、王秀兰、彭俐侬、石小梅、谢涛、景雪变、冯玉萍、周云娟、陈俐、蔡瑶铣、王振义、张曼君、盛和煜、周世琮、周长赋、张弘……郭汉城的戏曲界朋友,涵盖了从20后到80后各年龄段,既有各剧种、各流派的名家大师,也有初出茅庐的青年演员。90岁之后,由于身体原因,郭汉城外出参加戏曲界活动越来越少。只要有谁上门拜访,他总要拉着人家的手,让说说最近又出了哪些新戏,业界有哪些新动向。103岁那年接受采访时,郭汉城说:“我现在眼睛看不见,耳朵听不见,不能出去活动,但心里一直想着惦记着戏曲。”

郭汉城是我国著名戏曲理论家、中国戏曲理论民族化体系的重要创建者、中国戏曲现代化的奠基人和推动者,与张庚一起被称为戏曲理论界的“两棵大树”。

作为戏曲理论家,郭汉城反对理论研究“空对空”,主张实事求是,理论联系实际。有一次,郭汉城跟红线女聊起“红腔红派”。红线女说自己不懂理论,只不过出于塑造人物的需要而设计了不同的具体唱法,不明白怎么就出了个“红腔红派”。郭汉城对她说:“理论没有什么神秘的,都是从实践中来的,是为指导实践,不是吓唬人的。你的‘红腔’的诞生与塑造新人物的需要分不开。这就是一个理论问题。”

曾担任《中国京剧》主编的吴乾浩,是郭汉城20世纪60年代带的第一批戏曲研究生。据他回忆,研究生学习开始后,郭汉城要求他们做的第一件事就是多看戏,“要跟广大观众一起欣赏,看的时候要进行对比,在对比中去感受和发现”。郭汉城认为,戏曲理论研究者的肚子里至少要有上千出戏,越多越好。他经常对学生们说,“只有看大量的戏,你提出的意见才会更实际、更可行”。吴乾浩清晰地记得,研究生三年,他和同学每年至少看200多场戏,“有时候,我们没钱买票,郭老自掏腰包也要让我们进剧场”。

郭汉城的学术思想和理论成果,体现在他撰写的大量文艺评论中。他认为,戏曲评论不应是冷漠的“他者”评论,评论家和剧作家、演员要做朋友,评论家对作品既要能入乎其内,体察作者的心声,又要能出乎其外,给予整体评价。不同于当下一些文艺评论,要么佶屈聱牙晦涩难懂,要么泛泛而谈缺乏真知灼见,郭汉城的很多文艺评论文章都是脍炙人口、令人拍案叫绝的美文,其中《蒲剧〈薛刚反朝〉的人物、风格与技巧》《〈团圆之后〉的出色成就》《绍剧〈斩经堂〉的历史真实与思想意义》尤为人们津津乐道。正如中国艺术研究院研究员傅晓航在一篇文章中所言:“《蒲剧〈薛刚反朝〉的人物、风格与技巧》在笔锋的磅礴气势、逻辑的严密、理论的高度等方面达到了极致,可以称得上戏剧评论的范文。”

文艺批评是文艺创作的一面镜子、一剂良药,是引导创作、提高审美、引领风尚的重要力量。现实中,一些评论家要么脱离创作实践,要么作风浮夸,评论评不到“点子”上,无法让创作者信服,导致文艺评论褒贬甄别功能弱化,缺乏权威性、引导力。郭汉城在进行理论研究和文艺评论之余,积极参加戏曲剧本创作,先后创作、改编了《蝶双飞》、《海陆缘》、《合银牌》(与寒声合作)、《青萍剑》、《琵琶记》(与谭志湘合作)、《刘青提》等多部作品,这些作品多次被搬到了舞台上,其中《琵琶记》迄今仍在演出,成为一些院团的保留剧目。因为亲自参与创作实践,所以郭汉城进行文艺评论时,总能设身处地地理解创作者的甘苦,而不发空洞的议论,并能够为创作者提供具体而有建设性的意见和建议。将理论研究、文艺评论、创作实践三者集于一身并融会贯通,让郭汉城成为一代戏曲大家。

2020年10月,中国戏曲学院迎来建校70周年。郭汉城等六位师生代表给习近平总书记写信,表达了为繁荣戏曲事业贡献力量的心声。10月23日,习近平总书记给郭汉城等人回信,对他们传承发展好戏曲艺术提出殷切期望。收到回信,郭汉城十分激动,他说:“戏曲的传承工作需要一代代戏曲人的努力与用心。”

郭汉城曾许下诺言:“我这一生愿意为戏曲事业献身。”斯人已去。他真正用一生践行了对戏曲的承诺。

(本报记者 韩业庭)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇