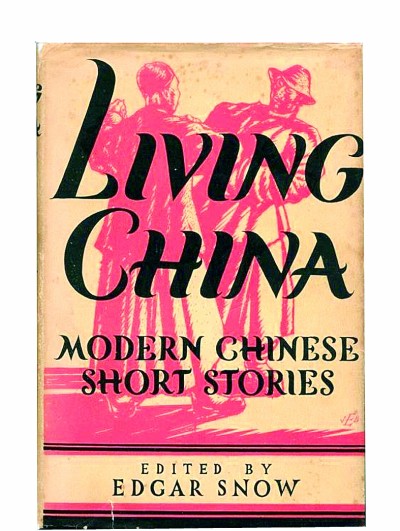

埃德加·斯诺以中国人民的老朋友的身份为人所熟知,他对中国人民、中国革命有着深厚的感情。1936年6月至10月,他访问陕甘宁边区,成为第一个采访红区的西方记者,写下了那部著名的纪实性作品《红星照耀中国》(又译《西行漫记》)。1937年,该书一经出版便在世界范围内引起轰动,销量超过10万册,随后多次再版。汉学家拉铁·摩尔曾评论说,“书中介绍了人们闻所未闻的或者只是隐隐约约有点儿感觉的情况。那本书里没有什么宣传,只有对实际情况的报道。原来还有另外一个中国啊!”然而,较少为大众所了解的是,在《红星照耀中国》之前,斯诺还曾花费大量心血,以英文编译出版了《活的中国——现代中国短篇小说选》一书,向西方读者介绍一个他感受到的真实的中国。

“到处都沸腾着那种健康的骚动,孕育着强有力的、富有意义的萌芽”

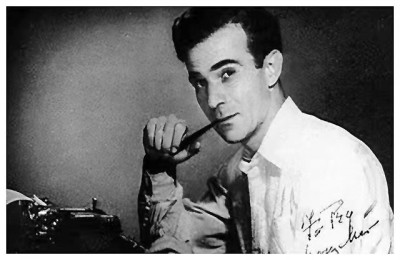

1928年,埃德加·斯诺以记者的身份首次来到中国,开启了他与中国的缘分。与当时大多数来华的外国人一样,斯诺初到中国时,也曾认为中国人“低人一等”。但是很快,一次采访让他改变了态度。1929年,中国西部发生了极其严重的旱灾,赤地千里,老百姓颗粒无收、食不果腹,许多地方鼠疫横行。斯诺来到受灾最为严重的内蒙古萨拉齐进行采访,在那里见到的惨烈情状,让他对中国人民产生了极大的同情。在他的相关报道《拯救二十五万生灵》一文中,斯诺写道:“我目睹了成千上万的儿童死于饥荒,那场饥荒最终夺去了五百多万人的生命。一路上,满目凄凉,全无生机,就像刚刚发生过一场火山爆发。甚至树也被剥光了皮,村子里绝大多数的泥砖盖的房子坍塌了。屋子里仅有的一些木料也被拆去变卖几个铜板。”受到极大触动和震撼的斯诺,开始反思和批判外国人对待中国人的态度,在同一篇文章中,他谴责生活在上海的外国人对西北的旱灾无动于衷;此后,在《中国人请走后门》《侨居上海的美国人》等文章中,他多次就西方人对中国人的歧视、对中国的掠夺进行批判和讽刺。

此时的斯诺,已经摆脱了西方殖民者的歧视心理,开始了解一个真正的、现实的中国和活生生、有血有肉的中国人民。而他也意识到,想让中国人民获得更多来自西方的支持和帮助,就要打破西方对中国符号化的刻板印象,让真实的中国为更多西方人所了解。于是,他想到了文学。当时在西方能够读到的关于现代中国的文学写作,往往为了投合外国读者而刻意书写异国情调,乃至夸大落后和陋习。这些作品,在西方读者中加深了对中国人神秘、愚昧、麻木的偏颇认识。因此,斯诺觉得翻译也许是更好的形式。他认为,只有中国人写给中国人看的中文写作,才能够反映中国真正的世相世态和中国人民的真情实感。他想通过翻译这些作品,把当代中国人的所思所想、所作所为介绍到世界,让西方读者了解“当代上层和下层的中国人,彼此之间真正是怎样工作、行动、恋爱、玩耍”。他相信,在中国“正在进行时”的文学创作中,必然有“足以帮助我们了解正在改造着中国人的思想的那种精神、物质和文化的力量”。

彼时,中国文学的语言和样式正在发生着伟大的革命。以胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》为开端的白话文运动已经如火如荼地开展了十年,新文学高歌猛进,鲁迅、茅盾等最重要的新文学作家纷纷登场,创作出了一批优秀的白话新文学作品。但是,西方世界却对这一变革所知甚少。究其原因,是因为西方对中国文学和文化的了解,主要依赖于西方汉学家,中国人在国际上既没有语言的优势,更缺乏话语权。然而,大部分汉学家对于中国文学和文化的兴趣,仅限于丰富灿烂而又神秘强大的中国古代文明,而对于在贫弱落后的近现代中国土地上生长出来的中国现代文学和文化,他们则兴趣寥寥。同样在中国生活过的意大利学者哈罗德·阿克顿曾批评当时的西方汉学界“对(中国)死的文学比活的文学更有兴趣”。

而斯诺与一般的西方汉学家不同,他以记者身份来到中国,关心的正是当下的中国。他看到了中国的知识界、文化界正在发生着的非常重要的变革,认为这一变革正在并且必将发生深远的影响:“世界上最古老的、从未间断过的文化解体了,这个国家对内对外的斗争迫使它在创造一个新的文化来代替。千百年来视为正统的、正常的、天经地义的概念、事物和制度,受到了致命的打击,从而使一系列旧的信仰遭到摒弃,而新的领域在时间、空间方面开拓出来了。到处都沸腾着那种健康的骚动,孕育着强有力的、富有意义的萌芽。它将使亚洲东部的经济、政治、文化的面貌大为改观。在中国这个广大的竞技场上,有的是对比、冲突和重新估价。今天,生活的浪涛正在汹涌澎湃。这里的变革所创造的气氛使大地空前肥沃,在伟大的艺术母胎里,新的生命在蠕动。”

因此,斯诺决定把白话新文学中那些优秀的、反映中国现实的作品译介到西方去。最开始的时候,他以为这只是一个简单的搜集整理工作,只需要把已经翻译成英文的现代文学作品收集起来,简单加工便可。但当他着手去寻找白话新文学的英文译作时,他惊讶地发现,这一领域近乎是一片空白——“重要的现代中国长篇小说一本也没译过来,短篇小说也只译了几篇,不显眼地登在一些寿命很短的或是读者寥寥无几的宗派刊物上。”为什么没有白话新文学的译介呢?他向许多外国朋友提出了这一问题,得到的答案是,当代中国没产生什么伟大的文学,没什么值得译的。

斯诺并不认同这样的回答,他认为翻译当代中国文学作品的意义,不仅仅在于其文学性,更在于社会学的意义:“帮助我们了解正在改造着中国人的思想的那种精神、物质及文化的力量。”

“有几个外国人之爱中国,远胜于有些同胞自己”

斯诺着手开始编译《活的中国》的时间,大概在1930年至1931年。如斯诺自己所言,与鲁迅和林语堂的见面坚定了他对这一工作的信心。鲁迅“胸襟宽广的人道主义精神”和林语堂“狂荡不羁的诙谐”使他愈发感觉到,晚近中国文学界一定有重要的作家,写下了值得被全世界了解的作品。

有趣的是,当时的斯诺并不怎么懂中文。不过,他很快就得到了几位中国作家的帮助。其中最重要的一位,是姚克。

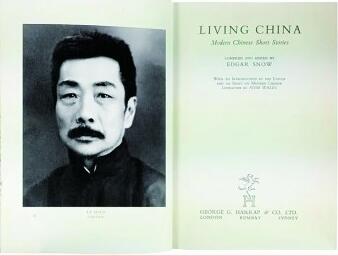

姚克即姚莘农,是当时沪上著名的编剧、作家,毕业于教会大学东吴大学,中英文俱佳,是鲁迅的知友。二人从鲁迅作品入手,首先翻译了《呐喊》中的几篇作品,先是在美国《亚细亚》等杂志上零散发表,后来收入到《活的中国》中。这一工作受到了鲁迅本人的热情支持和帮助。在编译的过程中,斯诺曾多次拜访鲁迅,讨教关于中国新文学的一些问题,鲁迅给予了热情的解答,在编译的过程中,鲁迅感受到了斯诺对中国真挚的热爱,他评价说:“S君(即斯诺——笔者注)是明白的。有几个外国人之爱中国,远胜于有些同胞自己。”

在斯诺、姚克合作编译鲁迅作品的过程中,还诞生了一个重要的副产品。1933年5月,斯诺想要一张鲁迅的单人照,在《活的中国》出版时使用。姚克为此拜访鲁迅,鲁迅拿出一些旧照片来。因为新书出版以后要给外国人看,鲁迅也很重视,两人挑了半天,却没能从旧照中挑出一张反映鲁迅精神气质的。于是,姚克便和鲁迅一起到上海南京路上的雪怀照相馆拍摄了几张人像,其中有一张鲁迅的单人照。这张照片最早与斯诺撰写的《鲁迅评传》一起,刊登在1935年1月出版的美国《亚细亚》杂志上,以后又刊登在1936年底英国伦敦出版的《活的中国》一书的扉页上。鲁迅逝世后,万国殡仪馆供人吊唁的巨幅遗像,就由这张单人照放大而来。

除了姚克,参与具体编译工作的年轻人,还有当时正在燕京大学读书的萧乾和杨刚。

编辑《活的中国》时,斯诺正在燕京大学新闻系担任兼职讲师,他“一无教气,二无白人优越感”,平等、随和的态度,让学生们倍感亲切。斯诺和他的夫人海伦·福斯特·斯诺当时住在海淀军机处八号的一座中式洋房(现北京大学西南门附近),那里很快成了一批向往进步的青年学生“真正的课室”“呼吸一点新鲜空气的窗口”。斯诺夫妇常常邀请青年学生来家中做客,跟他们一起阅览国外的新书,热烈地交流看法和观点。萧乾和杨刚都是军机处八号的常客。在交往中,斯诺了解到二人经常为报刊撰稿,就邀请他们加入到了《活的中国》的编译工作中。

萧乾曾写有《斯诺与中国新文艺运动——记〈活的中国〉》一文,详细记述了他在《活的中国》编译的过程中与斯诺的交往。

据萧乾所言,当时颇有一些旅居中国的外国人,借地利之便,向西方兜售中国的文学和文化,甚至假充汉学家。他们挑一两本中国著作,以低廉的价格,请一位“中国先生”口述翻译,自己记录下来,稍加整理便在海外出版,就算是亲自“翻译”了一本中国作品,绝口不提那位“中国先生”,一应收入更与中国人无干。而斯诺完全不是这样,他尊重参与工作的每一位中国人,认可他们的贡献,自己也绝不贪功。《活的中国》出版之时,他以编者而非译者署名,序言中,他坦陈自己并不怎么懂中文,多次感谢姚克、萧乾、杨刚等合作者,并希望支付他们丰厚的报酬。1935年,萧乾毕业当天,斯诺夫妇邀请他来到军机处八号为他庆祝,并送了他一牛皮箱袖珍本的经典外国文学作品,萧乾说,“那是我生平第一批藏书”。

萧乾还记述了斯诺夫妇参与一二·九运动的情形。在燕京大学任教期间,斯诺夫妇始终同情中国学生的抗日活动,在一二·九运动中,他们走在游行队伍的前列,以外国人的身份保护学生,同士兵搏斗,他们的家也成为受伤学生的临时避难所。事实上,斯诺夫妇对一二·九运动的贡献远不止于此,他们利用自己身为记者的职业优势,为这次学生运动争取国际舆论的支持。1935年12月9日运动爆发的当天,斯诺即向外国媒体传送报道;12月10日,他在《每日先驱报》发表《三千北京示威者力促反抗,城门关闭,“我们是日本殖民地吗?”》一文;12月12日,在斯诺建议下,龚普生、龚澎等学生在燕京大学临湖轩召开外国记者招待会,介绍运动情况;一二·一六游行的第二天,斯诺也在《每日先驱报》发表报道。除直接执笔撰文、发文外,斯诺夫妇还多层次、多渠道地联络英美媒体,斯诺本身就是纽约《太阳报》《每日先驱报》等媒体的驻华记者;他们还不断加强与《密勒氏评论报》《芝加哥每日论坛报》《亚细亚》杂志、合众社华北分社及北平路透社的联络,引导国际舆论同情和支持学生运动,给当局施加压力,也推进运动持续发酵。

“他不要文字漂亮的……他要的是那些揭露性的,谴责性的,描述中国社会现实的作品”

这样一部面向西方的中国现代文学作品选,应当选择哪些作家的哪些作品,才能够代表中国呢?鲁迅当然是毫无争议的。《活的中国》全书分成两个部分,第一部分是“鲁迅的小说”,第二部分是“其他中国作家的小说”。“鲁迅的小说”选译了《药》《一件小事》《孔乙己》《祝福》《风筝》《论“他妈的”》《离婚》七篇作品,并有一篇鲁迅生平。

第一部分收录鲁迅作品之后,第二部分应当收录哪些作家的哪些作品,则成了一个有难度且富有争议性的问题。为此,斯诺广泛征询了当时众多文坛人物的意见。除了鲁迅、林语堂,还有茅盾、郑振铎、顾颉刚、巴金、沈从文等。虽然如此,斯诺也很坚持自己的原则和评判标准。萧乾曾写道:“他不要文字漂亮的——当时《现代》杂志上颇登了一些描写大都会生活的‘流线型’作品,他一概不感兴趣;文字粗糙点没关系,他要的是那些揭露性的,谴责性的,描述中国社会现实的作品。”

按照斯诺的标准,第二部分的选文历经多次调整,最后选择了柔石的《为奴隶的母亲》、茅盾的《自杀》《泥泞》、丁玲的《水》《消息》、巴金的《狗》、沈从文的《柏子》、孙席珍的《阿娥》、田军的《在“大连号”轮船上》《第三支枪》、林语堂的《狗肉将军》、萧乾的《皈依》、郁达夫的《紫藤与茑萝》、张天翼的《移行》、郭沫若的《十字架》、失名的《一部遗失了的日记片段》、沙汀的《法律外的航线》共14位作家的17篇作品。因为斯诺揭露、批判的标准,在这个阵容当中,左翼文学占去了大多数。此外,斯诺还请杨刚和萧乾各提供了一篇“命题作文”。杨刚出身豪门,毅然与过去的身份和阶级决裂,走上革命道路,斯诺认为她是极有代表性的中国新女性,邀请她写一篇自传体的小说。杨刚直接用英文写成两篇,斯诺选了其中《一部遗失了的日记片段》一篇,应杨刚的要求,以“失名”的笔名收入《活的中国》。而萧乾,则是翻译了他写所谓“救世军”在北京贫民窟收买灵魂的《皈依》一篇。萧乾原本觉得自己资格不够入选,多有推托,但斯诺表示,他要的不是名家,而是作品的社会内容,他认为这篇作品,批判了当时所谓“西方文明”对中国老百姓的精神荼毒。

在《活的中国》最后的附录里,有一篇署名为“尼姆·威尔士”的文章,题为《现代中国文学运动》,实际作者即为斯诺的夫人海伦·斯诺。为了撰写这篇文章,她采访了包括鲁迅在内的众多作家,用翔实丰富的材料廓出中国新文学发展的简要脉络,和选集中所收的作品互为观照。虽然,因为对中国新文学了解不够深入,其中的不少观点存在可商榷和有争议之处,但是,对于帮助西方读者更好、更深入地读懂《活的中国》中的作品,了解中国新文学运动的大致样貌仍然颇有裨益。

“倘若事先能够充分地估计到编译这个集子需要呕多么大的心血,耗费多么大的精力的话,我绝不敢这么‘贸然’进行的”

为了《活的中国》的编辑和出版,在前后五年的时间里,斯诺花费了大量的心力。他说:“倘若事先能够充分地估计到编译这个集子需要呕多么大的心血,耗费多么大的精力的话,我绝不敢这么‘贸然’进行的。请读者们相信,我宁愿自己写三本书,也不愿再煞费苦心搞这么一个集子。”

不仅仅在选篇目时三易其稿,对于翻译工作,斯诺也有着严格的要求。斯诺不太懂中文,所以当时采取的方法,是“中西和译”,即由姚克、萧乾等中方译者先从原文粗翻成英文,再由斯诺在英文的基础上进行修改。与当时普遍流行的追求逐字逐句精准翻译原文的“直译”不同,斯诺的翻译观是从读者出发的。他把《活的中国》的假想读者,设定为对中国一无所知的人。要让他们读懂,就要求译者对原作所描写的事物有清楚的认知,再用尽可能准确生动、通俗易懂的英语传达给读者。特别是一些涉及中国风土人情的内容,因为需要一定的文化背景知识,对于不了解中国的外国读者来说,尤为难以理解。斯诺对这部分内容,尤其小心,遇到不懂的,一定要跟中方译者“刨根问底”,弄个清楚。为了解决这个问题,他还采用了一种在翻译中不太常用的方法,他把译者的注加入原文中去,以帮助读者理解。

此外,斯诺对文字的紧凑性要求很高。他提到了中国短篇小说的一个常见问题——节奏拖沓。他在序言中写道:“中国作家所得的报酬少得可怜,平均每千字只有三四元(中国币),很少超过五元。因此,除了最出色的作家,一般都倾向于尽量把作品拖长。他们往往夹进一些辞藻漂亮但是与情节无关的对话或叙述。这样,为了应付粮店老板就牺牲了作品的兴味、连贯性、风格的统一和形式的紧凑。”斯诺认为,对于习惯了说书传统的中国读者来说,这种无关主旨的渲染铺陈不算太大的问题,但是对于习惯阅读短篇小说的西方读者而言,容易引起他们的反感,因此,他进行了许多大刀阔斧的删减。斯诺的这种“文字经济学”,对后来萧乾的翻译风格也产生了很大影响。

“看到了一个被鞭笞着的民族的伤痕血迹,但也看到这个民族倔强高贵的灵魂”

作为最早向英语世界介绍中国现代文学的选集,《活的中国》一经出版,便受到了中外媒体的关注。《时代》《密勒氏评论报》《太平洋事务》《中国评论周报》等中外媒体纷纷刊发书评。《时代》杂志称“《活的中国》让西方读者认识了许多陌生的中国作家,如鲁迅、茅盾、丁玲以及柔石等”。《太平洋事务》认为,该选集是“一部活生生的中国社会档案”。而后,《活的中国》经历了多次再版和转译,不仅在普通读者中传播,还成为学习中国语言和中国文学的教材。20世纪40年代,美国国民议会国际关系委员会就曾推荐《活的中国》作为高中课堂教学使用。

翻译家王际真曾经描述过20世纪三四十年代美国人对中国的认识:“对大多数美国人来说,他们认识中国主要是通过电影和侦探小说,中国就意味着陈查理(Charlie Chan)和傅满洲(Fu Manchu)以及其他面目模糊却相当熟悉的人物,也意味着中国炒菜和唐人街商店店面上印刷的毫无意义的象形文字。”斯诺想通过《活的中国》展现给西方的,恰恰是一个完全不同的中国,他要“让欧美人从文艺作品中看见真实的、在急剧变化的中国,别再懵懵懂懂地以为中国人还拖着辫子,中国女人还裹着小脚,中国的统治者还是满清的皇帝”。

在《活的中国》中,斯诺通过有意识的篇目选择,塑造了立体的、有层次的现代中国形象。它是苦难深重的:既有封建军阀、地主阶级的“内忧”(鲁迅《祝福》等),又有日本侵略、西方帝国主义压迫和剥削的“外患”(沙汀《法律外的航线》等),还有封建思想的麻痹和毒害(鲁迅《药》等);它也是正在觉醒着的,中国民众正在从麻木、蒙昧的状态走出来,做好反抗的准备(丁玲《水》等);它还是正在红色革命影响下的,中国共产党有着广泛的群众基础,有着坚定的理想信念,正在成为中国人民走出黑暗、走向光明的希望(丁玲《消息》等)。

必须承认的是,《活的中国》并不是完美的。斯诺并非方家,他的选篇、翻译都带着强烈的个人色彩,其中许多地方也许并不符合文学研究的专业标准,比如鲁迅的《风筝》《论“他妈的”》、林语堂的《狗肉将军》甚至都不是小说。但是,这无损于它在让西方了解中国、塑造中国形象方面的卓越价值。通过阅读《活的中国》,西方读者“可以了解到这个居住着五分之一人类的幅员辽阔而奇妙的国家,经过几千年漫长的历史进程而达到一个崭新的文化时期的人们具有怎样簇新而真实的思想感情。这里,犹如以巨眼俯瞰它的平原河流,峻岭幽谷,可以看到活的中国的心脏和头脑,偶尔甚至能够窥见它的灵魂”。

对于斯诺自身而言,编译《活的中国》,是一个对中国的认识更加深入、思想逐步转变的过程。通过阅读中国新文学作品,他了解了更广大地区中国人民的生存状况;他对中国的理解,从观察表层的现象,发展到了深入理解中国人民的思想、体会中国人民的感情,“看到了一个被鞭笞着的民族的伤痕血迹,但也看到这个民族倔强高贵的灵魂”。这也激发了斯诺的思考——这样一个苦难深重的民族,如何能够走向光明的未来?谁能够启迪民众的思想?谁能够带领民众,推翻封建主义、帝国主义的压迫?中国共产党和中国红军究竟是怎样的存在?他们能否成为领导中国人民实现国家独立、民族解放的力量?

带着这些思考,斯诺踏上了陕北之行。在陕北、在苏区,他最终找到了笞案,把答案写在了《西行漫记》里,向全世界澄清和解答了关于中国共产党、中国红军的一系列问题,诸如“中国共产党人究竟是什么样?”“他们的领导人是谁?”“中国的苏维埃究竟是怎样的?有没有得到农民的支持?”“中国共产主义运动的军事和政治前景如何?”等等,让全世界认识了一个真实的中国共产党。因此,萧乾说“《活的中国》是《西行漫记》的前奏”。

(作者:刘月悦 单位:中国社会科学院大学文学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制