翻开中国近现代史,福州城处处浸染着爱国的情怀、革命的气息,并裹挟着风雷电雨,从这里席卷八闽九州、海外寰宇。“苟利国家生死以”“为天下人谋永福”成了福州儿女最光明也最向往的一种精神,代代相传,长歌不绝。

“且为祖国而死,亦义所应尔也”

1911年4月24日晚,香港滨江楼。同室的战友都熟睡了,24岁的林觉民望着窗外的月光,勾起了千里相思,提笔给身怀六甲远在福州的妻子陈意映写信。“意映卿卿如晤”一开头,便情难自禁,这是最后的家书呢,明天就要动身前往广州举事,生死未卜。纸短情长,字里行间,儿女共沾巾:“吾至爱汝,即此爱汝一念,使我勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属,然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀!”

能写出如此锦绣文字、付之如此果决行动的林觉民并非莽夫,而是日本留学回来的才子。少年即抱定“不望万户侯”的他,参加孙中山创建的同盟会后,更抱定信中所言“为天下人谋永福”的信念。黄花岗起义激战中,他受伤力尽被俘,面对诱降和酷刑,肝肠如铁,慷慨赴死。一同惊天地泣鬼神的,还有这封被后人称颂为“二十世纪中国最美情书”的《与妻书》。

历史焉能遗忘,黄花岗七十二烈士,福州籍烈士竟占了四分之一强。战斗中身负七枪而死的英雄方声洞亦留有遗书,其《禀父书》写道:“夫男儿在世,若能建功立业以强祖国,使同胞享幸福,奋斗而死,亦大乐也;且为祖国而死,亦义所应尔也。”

几人能知,方家竟是“举族赴义”呢!方声洞与姐姐方君瑛、哥哥方声涛、寡嫂曾醒等姐弟妯娌六人在日本留学时,都成了“革命党”,相约一同回国参加起义。事前,姐弟还到照相馆合影,寄给福州的父亲做纪念,并在相片上留字:“儿等报国,即以报亲,尽忠亦即尽孝。”

彼时,方声洞与林觉民等人都自告奋勇充当敢死队员,方家姑嫂则假扮奔丧的女眷,披麻戴孝,陪伴胡汉民扶着三口装满枪支的棺材进广州,及见城门紧闭,方知起义已告失败。“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”的方家姑嫂,个个也抱慷慨赴死决心。

黄花岗起义100周年时,我在广州黄花岗烈士陵园参加了为福州籍英烈群雕揭幕的盛事,不由想起他们当年义无反顾的革命之举。他们的牺牲及遗作,让身后的爱国主义更有了汹涌澎湃的血液,并成为闽都光耀千秋的一页。

“我只向光明的所在,进前”

1919年11月,《新社会》旬刊创刊号刊发了一首名为《我是少年》的新诗,热情澎湃,直抒胸臆:

我是少年!我是少年!

我有如炬的眼,

我有思想如泉。

我有牺牲的精神,

我有自由不可捐。

我过不惯偶像似的流年,

我看不惯奴隶的苟安。

我起!我起!

我欲打破一切的威权。

…………

我只向光明的所在,进前!进前!进前!

作者郑振铎祖籍福州长乐,彼时还是北京铁路管理学校高等科的一名青年学生,在投入五四新文化运动中,与新文化运动领袖陈独秀、李大钊建立了联系,进而与瞿秋白等创办了《新社会》旬刊。他在执笔所写发刊词中,豪迈地表示,要创造一个“自由平等,没有一切阶级一切战争的和平幸福的新社会”。他平生第一首白话诗通篇用了20个“我”字,强烈的五四时代精神扑面迎来。

年轻时代就主张“牺牲的精神”“看不惯奴隶的苟安”的郑振铎,在1921年和茅盾发起成立文学研究会时,开宗明义地提出,作家要多创作“血和泪的文学”。他说,“血和泪的文学”不仅仅是血和泪的“哀号”和“呼声”,还应包括“精神的向上奋斗与慷慨激昂的歌声”。这不啻是惊雷似的宣言,他也成为提倡“革命的文学”的先行者,影响了众多作家踏上革命文学之路,巴金第一首公开发表的新诗《被虐者底哭声》,就是响应其号召而创作。

1921年9月间,郑振铎为祖坟迁葬事到故乡长乐,一个月后回到上海继续领导文学研究会的工作。两年后,26岁的他成为中国第一个大型新文学刊物《小说月报》的第三任主编,就职前专门“立此存照”:嘴唇紧闭,圆睁明亮的双眼,意气风发,踌躇满志,仿佛那“决不苟安”的火苗正在体内熊熊燃烧。在《小说月报》主编任上,他推荐了鲁迅的小说集《呐喊》,编发了使巴金一举成名的小说《灭亡》,还连载了《俄国文学史略》一文,在中国首次完整系统地勾勒了俄国文学发展史的基本线索,有力推动着现代中国文坛的新风向。

1927年国民党反动派发动“四一二”反革命政变,在上海参加过实际革命活动的郑振铎,因领衔发表抗议反革命屠杀的公开信而被迫出国避难,离国前发表散文《离别》,向祖国、向祖母和母亲及其他亲友、向妻子告别。他在只身乘船前往法国巴黎途中,见到海燕,引发绵绵乡思,遂作《海燕》一文,云:“在故乡,我们还会想象得到我们的小燕子是这样的一个海上英雄么?”“啊,乡愁呀,如轻烟似的乡愁呀!”

郑振铎一生坚持革命的现实主义文学理论,强调文学是社会变革的武器,是刀枪剑戟,并写就了在那个黑暗年代能划破长空、触及社会最深处痛楚的文字,而成为“出生入死的先锋官,为追求理想而在多方面战斗的一位带头人”(李健吾语),成为中国现代文学史和思想史上无法绕开的一页。

“决不会让青春在牢中白白过去”

与郑振铎当年的呼号同声相应,福州儿女以“热血和活泼进取的气象”奔走于异乡的救国途中时,也把“带着血泪的红色的作品”相继留在世间。

“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年……”鲁迅深情纪念过的“左联五烈士”,有来自福州的青年作家胡也频,曾以勇猛、热烈、执拗、乐观和“最完美品质”,受到著名女作家丁玲的青睐。他身陷囹圄,仍以笔为枪,让今天的人们阅之而心潮澎湃:“为劳苦大众谋福利的政府是我们的政府。”

1925年,胡也频在参与编辑“替民众呼吁”的《民众文艺周刊》上发表杂文《雷峰塔倒掉的原因》,指出封建迷信使愚民掘砖而导致塔倒。此前已有过《论雷峰塔的倒掉》的鲁迅读后,又写出著名的杂文《再论雷峰塔的倒掉》。1929年,对革命逐步有了理解的胡也频,创作了中篇小说《到莫斯科去》,作品的主题——知识分子背叛本阶级走向革命,也是胡也频“走向革命”的一个标示。正如丁玲曾说,“胡也频一旦认准了什么,他就会毫不犹豫地去干”,他在接触马克思主义后,不仅创作红色作品,还从事革命实践活动。

1930年5月,因鼓动学生进行革命而被国民党福建省政府通缉的胡也频,返回上海参加了中国左翼作家联盟,后当选为“左联”执行委员,并任工农兵文学委员会主席。同年他还参加了在上海秘密召开的全国苏维埃区域代表大会,并创作了中篇小说《光明在我们前面》,热情歌颂共产党人艰苦卓绝的革命斗争,被称为文坛上一部划时代的作品。年底,经冯雪峰介绍,胡也频加入中国共产党,在家里召开过党小组会。

1931年初,胡也频在上海东方旅社出席第一次全国工农兵代表大会预备会议,突遭国民党反动派逮捕。2月7日,胡也频在狱中给丁玲写信,说狱中生活并不枯燥,天天听同志们讲故事,有很大的写作欲望,希望多寄些稿纸,他要继续战斗,创作更多的革命作品,“决不会让青春在牢中白白过去”。他请丁玲自己也多搞些创作,不要脱离“左联”。怎料这是最后一信!当晚,这位工农兵文学的先锋和24位革命者(内含“左联”其他四名作家),同被秘密杀害于上海龙华淞沪警备司令部,他身中三弹,年仅29岁。

胡也频等人牺牲后,“左联”机关刊物《前哨》出了一期“纪念战死者专号”,鲁迅写了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》一文,发表了中国左翼作家联盟《为国民党屠杀同志致各国革命文学和文化团体及一切为人类进步而工作的著作家思想家书》。

郑振铎说:“凡是认识也频的人,没有一个曾会想到他的死会是那样的一个英雄的死。”胡也频“这个在中国近代革命史上和文学史上宛如夏夜流星一闪即逝但又留下永恒光芒的人物”(季羡林语),身上正有着郑振铎年轻时倡导的“有牺牲的精神”“看不惯奴隶的苟安”,并在革命实践中创作了“带着血泪的红色的作品”,如此血荐轩辕,以青春之我创造青春之中国,岂能轻易被忘却!

但使南疆猛将在,不教倭寇渡江涯

有着2000多年历史的福州城是有文气的。不说那些各领风骚的状元、帝师,中国近代文坛的开山祖师、桐城派殿军人物、译界之王林纾也出生于斯,康有为心目中“译才并世数严林”的另一人——严复,是清末废除科举之后授予的文科进士出身,北京大学首任校长。

那些年,在福州城出出进进的,有许多爱国作家,郁达夫的身影尤其引人注目。他是1936年2月寇氛日炽之时来闽工作的。他能不记得这是郑振铎和冰心的故乡?

郁达夫最初走上中国文坛,得到过小他二岁的郑振铎帮助,其处女作《银灰色的死》、第一首新诗《最后的慰安也被夺去!》、第一篇文学评论《〈茵梦湖〉的序引》、第一篇散文《芜城日记》,均由郑振铎在其主持的《学灯》《文学旬刊》等刊物发表。

大革命失败后,郑振铎出国避难时发表的散文《离别》,让已写过《无产阶级专政和无产阶级的文学》的郁达夫读后深受感动,后来将之编入《中国新文学大系·散文二集》,并在该书导言中评论:“他(郑振铎)的散文,却也富有着细腻的风光。且取他的叙别离之苦的文字,来和冰心的一比,就可以见得一个是男性的,一个是女性的了。大约此后,他在这一方面总还有着惊人的长进,因为他的素养,他的经验,都已经积到了百分之百的缘故。”

《小说月报》的被迫停刊,让整个中国文坛缺少了一个中心刊物,“左联”所办杂志在国民党当局的压迫下又难以生存,在此情况下,郁达夫响应郑振铎的提议(获鲁迅首肯),于1933年春参加了郑振铎、傅东华主编的《文学》月刊编委会,并在创刊号上发表小说《迟暮》。他和郑振铎在携手参加中国文化界的抗日救亡运动中,相知日深。

1936年10月,鲁迅逝世,郁达夫赶赴上海扶柩送葬,而后肩负使命东渡扶桑,并再三催促因谴责蒋介石之独裁而受通缉、避难东京的郭沫若及早回国,共同为抗战出力。

郁达夫从日本、日据台湾回到福建后,写就《可忧虑的一九三七年》一文,扼要分析形势,告诉国人日军正在磨刀霍霍,预言“1937年,也许是中国的一个濒于绝境的年头”,并为此大声疾呼:“民族的中兴,国家的再造,就要看我们这一年内的努力如何!”“亲爱的众同胞,现在决不是酣歌宴舞的时候!”1937年的“七七”事变,证明了郁达夫预见的准确性。

革命文化是推动抗日救亡运动的舆论工具和强劲号角,是中国共产党的一条重要战线。在共产党人的影响下,郁达夫在这条战线上展现了自己的决心和斗志,发挥着特殊的作用。他在福州参加各种座谈会和演讲,频发文章,为团结抗日而呼唤。这些对福建文化界后来开展大规模的抗日救亡活动,在舆论上起了“号吹在前”的作用。

卢沟桥事变爆发后,郭沫若“别妇抛雏”冒险从日本回国。郁达夫7月中旬专门从福州赶到上海码头相迎。8月10日上海文化界救亡协会开会,郁达夫与郭沫若、茅盾、郑振铎等联名致电北平文化界同人,激愤地说:“暴日寇夺平津,屠戮民众,而于文化机构,尤狂肆摧残,逮捕我学人,炸毁我学校,屠杀我知识青年,焚烧我图籍。如此兽行,实蛮貊之所不为,人神之所共怒。我北平文化界同人,身居前线,出死入生,心爱宗邦;赴汤蹈火,在诸公自是求仁得仁,在我辈只差先死后死。尚望再接再厉,抗敌到底,维系国脉于不坠。”3天后爆发的八一三淞沪抗战,让返闽途中的郁达夫目睹了日本侵略给中国人民带来的深重灾难,更加激起了心头仇恨。

“于山岭上戚公祠,浩气依然溢两仪。但使南疆猛将在,不教倭寇渡江涯。”“闽中风雅赖扶持,气节应为弱者师。万一国亡家破后,对花洒泪岂成诗?”诗言志,郁达夫在福州写就的诗句,连同他填写的、镌刻在福州于山戚公祠畔石壁上的《满江红》,莫不传递出“永保金瓯无缺”的爱国热忱,让人油然而生奋起荡除入侵之敌的浩然正气。

1937年10月17日,在中共福建地方党组织的影响下,郁达夫领导组织了福州文化界救亡协会成立大会,并提前纪念鲁迅逝世一周年。他在演讲中说:“文化界要号吹在前,我们的广大群众,尤其是劳农的大众,都在那里等我们去启发,去组织。”“福建地处海滨,就在国防第一线上,惟其如此,所以感受帝国主义的压迫比别省强,而世界的潮流侵染,所得的反响,也当然比别省来得更切实,更紧张。福州的文坛要振兴,很大的原因是要把握政治动向,驱除惰性,勇猛前进!”

他还报告了开会的双重意义,声情并茂地呼吁:“我们纪念鲁迅先生的最好办法,莫过于赓续先生的遗志,拼命地去和帝国主义侵略者及黑暗势力奋斗!”

会上,郁达夫当选为“文救会”理事长。11月15日,“文救会”创办《救亡文艺》,发刊词开宗明义:“目前的文艺,应该是为救亡而文艺,为抗战而文艺,为国防而文艺。”

得悉左翼作家、共产党员楼适夷刚从国民党浙江监狱释放出来,郁达夫特去信相邀来榕。楼适夷的到来,大大增强了《救亡文艺》的编辑和战斗力量,以其坚定的立场、活泼的形式、富有战斗力的风格,成为抗战初期福建文艺报刊中最有影响的刊物。金门沦陷,楼适夷抑不住满腔悲愤,作《金门》一诗,声讨侵略者的罪恶。全国人民抗日救亡情绪日益高涨,而一些达官贵人和鲜廉寡耻之徒,在民族存亡危如累卵之际,却仍然迎春歌舞、问柳寻花,过着灯红酒绿、醉生梦死的生活。楼适夷在福州见到了此番情景,怒作《福州有福》一文:“金门是刚刚在这几天失陷,但福州市廛不惊,南大街熙熙攘攘拥拥挤挤着行人,三角皮带的军官,佩证章的公务人员,带着窈窕的摩登女子,在路边静步,散出一阵阵香水味……”字里行间,表达了对失去灵魂的行尸走肉们的极端蔑视和强烈谴责。

郁达夫经常主持宣传演讲会,三次前往福州电台做播音演讲。其中一次,他用日语播出《告日本国民》,呼吁日本人民和中国人民一起制止日本军阀的侵略暴行。

1938年2月下旬,日军战机连续数日轰炸福州王庄机场,弹片横飞,乡民死伤多人,哀声一片。郁达夫闻讯,亲往察看,并愤而作《敌机的来袭》一文以祭。

不久,郁达夫获知噩耗:1937年12月,故乡浙江富阳县沦陷后,年过七旬的郁母不愿做亡国奴,不幸遇难。郁达夫悲痛中,当日即在福州光禄坊11号寓所设灵,于母亲遗像旁,奋笔手书一副对子:“无母何依?此仇必报!”旧雨新知前往吊唁与慰问,目睹此像此联,咸增同仇敌忾之心。郁达夫为文学青年程力夫题词:“我们这一代,应该为抗战而牺牲。”

“我们愿意做傻瓜,用我们的性命作为追求真理的代价”

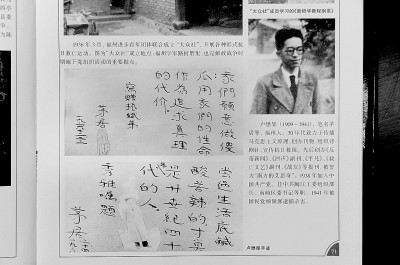

在福州的中共地下工作者卢茅居早年就从事革命文艺,主办过刊物,衔命联系郁达夫、黎烈文、杨骚等进步知识分子和文化界知名人士,团结他们在中共周围开展抗日救亡活动,很见成效。

卢茅居的诗文,让这些来自他乡的名家对这座城市的革命未来充满了期待。这位高度近视的青年才俊,笔下流淌的文字,像清脆响亮的号角,劲吹出进步文学的声音。他的诗作《我们的坟墓》,有郑振铎倡导的如炬的目光、如泉的思想以及牺牲的精神,洞察到压迫者和剥削者必然灭亡的命运,并宣告自己的使命就是摧枯拉朽,早日让他们速亡。这位哲学和文学才子的诗文,冲破了当时福建文坛的沉闷空气,像一声清脆的号声,传来了无产阶级文学的先声。为了革命,卢茅居无暇顾及个人的婚姻恋爱,曾给弟妹题词:“我们愿意做傻瓜,用我们的性命作为追求真理的代价。”“当民族解放时,我们兄弟姐妹团聚。”他还用“革命之花,先烈之血”之语题赠文学青年。

1938年6月间,民盟早期领导人李公朴来福州,经卢茅居联系,在新四军福州办事处作了“唤起民众,不做亡国奴”的讲演。此后福州虽两度沦陷,人民生活在水深火热之中,但抗战必胜的信念,连同拯救百姓出苦海的斗争,依旧此起彼伏。即使省会内迁永安,卢茅居发表的一系列有关抗战的文学作品和政论杂感,一如既往地抨击卖国贼,宣传中共的抗战主张和抗日救国的道理,他还因兼授马克思主义哲学而成为“福建党内的艾思奇”。他给读者题字:“尝过生活底酸甜苦辣的,才算是廿世纪四十年代的人。”一位读者后来回忆:“当我们对中华民族的危难感到忧伤时,他的文章像春雨洗绿了青山一样,把信念、意志、理想送进我们的心扉……”以过人学识和才智塑造过许多革命者形象的卢茅居,直到在敌人的集中营遇害,都保持着革命气节。

革命诗人蒲风参加新四军前,在福州教书期间积极播撒国防诗歌的种子,他怀着高昂的爱国主义热情创作的《我迎着风狂和雨暴》等诗,激励着无数学生和市民,激励着这座英雄城市,“汇合起亿万的铁手”,迎着狂风暴雨顽强战斗,直到夺取胜利。

福州三才女

休言女子非英物,在文学创作上亦如是。与冰心、林徽因并称“福州三才女”的庐隐,显然受了郑振铎“血和泪的文学”及文学研究会“为人生”的文学主张影响,其作品尽现底层人民生活的苦难。1932年至1934年间,她在生命最后时刻创作的长篇小说《火焰》,在讴歌十九路军的浴血抗战时,也尖锐地批评了国民党政府坚持内战、对外妥协的政策;而《代三百万灾民请命》《今后妇女的出路》等进步文章,莫不体现了其自称的个性:“我就是喜欢玩火,我愿让火把我烧成灰烬。”茅盾在《庐隐论》中称:“‘五四’时期的女作家能够注目在革命性的社会题材的,不能不推庐隐是第一人。”

从闽都走出的著名女作家冰心,早早写过:“成功的花,人们只惊慕她现时的明艳!然而当初她的芽儿,浸透奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。”抗战时期,这位中国共产党的挚友在“陪都”重庆以笔为武器,参与神圣的抗战文学。其系列散文《关于女人》以独特叙事方式,讴歌与赞美战时中国女性的种种优秀品质,在大后方日常生活中致力于发掘全民抗战的源泉与动力,给抗战军民以极大的精神鼓励与心灵慰藉,也给世界传递了中华民族永不绝望、必然成功的信心,被称为不可多得的大后方抗战奇葩。

中华人民共和国成立之初,福州才女林徽因受命参与国徽和人民英雄纪念碑的设计时,能不思绪万千,记得青春之年勇于赴战的叔叔林觉民?想起当年为巴黎和会上的外交失败而“敬告国民”,从而点燃“五四运动”之火的父亲林长民?思及抗战中为国捐躯的飞行员弟弟林恒?

林恒是抗战时期的空战英雄,1941年在成都血染长空。弟弟牺牲的消息传来,林徽因悲痛万分,含泪写下《哭三弟恒》一诗时,已是三年之后。其中写道:

弟弟,我没有适合时代的语言

来哀悼你的死;

它是时代向你的要求,

简单的,你给了。

这冷酷简单的壮烈是时代的诗,

这沉默的光荣是你。

…………

中国还要上前,黑夜在等天亮。

…………

苟利国家生死以

翻开中国近现代史,福州城处处浸染着爱国的情怀、革命的气息,并裹挟着风雷电雨,从这里席卷八闽九州、海外寰宇。有多少革命的呐喊和行动,与这座城密切相关。甚至,中国近代史特别是反抗外来侵略的第一页,正是由福州人林则徐给掀开的。他不仅是虎门销烟的点火者,还点燃了中国人民的反帝爱国意识,这把火耀眼全球,烧成了国际禁毒日。只要你知道马克思在经典著作中对林则徐的褒扬,只要你了解他“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”播下的爱国种子,竞相为一个个福州儿女效法,长成卫护这山河的参天大树;只要你知道一代代共产党人对他反帝壮举、执政理念、浩然人格、淳厚家风的赞颂,便会对这座诞生和孕育了伟大民族英雄的城市致以礼赞!

爱国的源头,如闽江水那般源远流长。从榕荫覆地、茉莉飘香、水陆相通的福州城,从青砖漆瓦的三坊七巷中走出的一代仁人志士,他们当年必死的信念,远远超出了你我的想象,乃镌刻于横亘古今的史册,光耀在不绝如缕的书香里,延续在老人的讲古、新新人类的书写中。

林则徐、严复、林觉民、冰心等人的纪念馆或故居,星罗棋布在三坊七巷,连着这座城里堪称艺术博物馆的明清建筑,能在寸土寸金的闹市和现代建筑群和谐共生,就像林觉民的“为天下人谋永福”与共产党人的“为中国人民谋幸福”殊途同归,成了福州儿女最光明也最向往的一种精神,长歌不绝。

(作者:钟兆云,系福建省作协副主席)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制