近十几年来,社交史研究在法国蓬勃兴起,其现实背景是社交媒体引发人际交往发生深刻变革。事实上,自近代以来,法国人就骄傲地自诩为“一个以爱好社交为基本特征的民族”,因此对社交领域发生的这种变革也更为敏感。从学理上来看,对启蒙运动的政治与道德哲学的探究,以及埃利亚斯、布尔迪厄等社会学家的理论被史学研究所接受,均在一定程度上推动了社交史的兴起。

一

自17世纪起,“爱社交”就被视作是法国人的一种文化特征。在19世纪民族主义蓬勃发展的背景下,经过对“沙龙”这种代表法国式社交生活的文化现象的建构,尤其是经过普鲁斯特在名著《追忆似水年华》中的渲染,社交生活成为代表法兰西民族优雅气质的文化符号。

这一文化符号,在20世纪60年代曾遭遇危机。那时,电视开始在法国人的日常生活中普及开来,引起了将爱好社交当作民族禀赋的法国人的焦虑和批判。他们批判电视使人们夜间待在家中,不再出门去酒馆、咖啡馆跟人聊天,电视剥夺了人的社交时间和精力。在这种背景下,“社交”作为一种研究对象、一个学术概念首次被莫里斯·阿居隆引入到史学研究中(《法国南方的社交》,1966年)。十年之后,阿居隆又出版了《巴黎资产阶级圈子——对社交转型的研究(1810—1848)》(1977年),此书被公认为是最早、最典型的法国社交史成果,其关于“社交”的模式化研究成为后来大部分社交研究的基础。

自此之后三十年间,“社交”成为历史研究的对象和范畴之一,但多数情况下只是社会史著作中的一个章节。进入21世纪以后,相关研究增多,代表作如皮埃尔—伊夫·博勒佩尔的《共济会空间:十八世纪的一种欧洲社交》(2003年)、安托万·李尔蒂的《沙龙世界:十八世纪巴黎的社交生活》(2005年)等。

近年来社交史逐渐成为社会文化史的热点,显然与社交媒体的繁荣有关。社交媒体带来的冲击比电视更加强烈,点赞之交、社交恐惧成了普遍的自嘲,社交倦怠与深刻的孤独感共同侵蚀着当代人的人际关系和幸福感。

二

从学理来讲,“[~符号~]”本身就是启蒙思想中政治与道德哲学的核心概念。它有两个基本含义,一是指“结成群体生活的倾向和才能”,即“社会性”;另一个是指“个人愉快地经常与他人来往的才能”,即“社交性”。有趣的是,在关于“[~符号~]/sociability”的研究中,法语学术界的研究偏向“社交性”,以研究社交生活为主,而英语学术界则以分析洛克、霍布斯、休谟等人关于“社会性”的论述居多。这两个概念有所区分同时又相互联系。因此,要理解自然权利理论关于人的“社会性”的论述、以及相关的“社会”观念,也需要理解某一时期作为文化和社会实践的社交现象。

对于社会生活特别是公共生活的研究,经过半个世纪的探讨和争鸣,哈贝马斯提出的“公共领域”理论遭到了很多挑战,作为一种解释工具也无法满足历史研究的需要。比如,哈贝马斯将沙龙看成是18世纪法国“公共领域”的典型,认为它是一个由私人组成的论坛,以非正式的方式讨论涉及普遍利益的问题。然而,半个世纪以来学者们对18世纪法国公共生活的研究却表明,“公共领域”作为一种社会学的“理想类型”,过于“理想化”了。

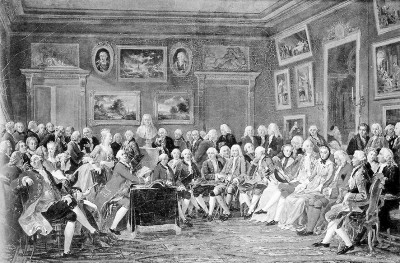

例如,李尔蒂详细分析了沙龙的物质基础、室内陈设、被接纳的方式、交往规则和实际从事的活动,对沙龙有了全新认识。沙龙并非哈贝马斯所设想的批判、阅读和思考的场域,主要是消遣娱乐、闲言碎语的场合。打牌、小额赌博、文字游戏、业余戏剧表演、享受美食、闲聊构成了这里的主要活动,阅读活动也确实存在,不过与之相伴的并非批判,多为奉承与吹捧。沙龙也并不像“公共领域”理论所设想的那样,代表着18世纪法国文化生活从宫廷转移到城市、从贵族转移到中间阶层,恰恰是这两个世界的一个流通渠道,使参与其中的人可以在宫廷中获得更高的职位和政治地位。

以李尔蒂的《沙龙世界:十八世纪巴黎的社交生活》为代表的社交史研究,明显受到了社会学家埃利亚斯和布尔迪厄的“配置”“场域”等理论的影响。埃利亚斯和布尔迪厄将社会群体之间、相互联系的个体之间的关系理论化,使得史学家可以利用这种理论对形形色色的社交生活进行探究和阐释,探究个体如何在特定的社会生活空间中被权力关系联结起来,这种不对称但又相互依赖的关系(如沙龙中贵族与文人的恩庇关系)如何被社会规则所协调或改变,个体如何参与互动、竞争,从而适应纷繁复杂、变化多端的社会生活并适度改变它、甚至创造性地突破其结构限制,如平等话语出现于贵族主导的沙龙之中。埃利亚斯、布尔迪厄等人关注的是始终处于群体之中的个体的关系问题,对社交生活研究更有实用价值,而相关成果又为“社会性”理论的探究提供了素材。

三

从社交角度来看,近现代史上的诸多现象都可以得到重新分析,如共济会、俱乐部等社团,咖啡馆、酒馆、剧院等休闲场合,聚餐宴饮、通信网络等人际互动。这些话题并非没有被史学界关注过,但是往往囿于一些传统的学科壁垒的制约:比如对政党的研究归于政治史,对知识团体的研究归于思想史,对沙龙、咖啡馆的研究归于文化史。这种门类区分对分析的角度和内容构成了制约,比如对政党的研究,在政治史的视野下看重的是其政策决策、组织形式、政治行动等,对知识团体的研究则看重其学术活动、知识创新等。而从“社交”视野来看待这些正式或非正式的人际关系,着重研究的是人际互动的形式、功能、结构以及指引这些社会联系的规范。比如联系的地域性(本地还是跨区域、国际性),建立和维持联系的基础(血缘、地缘、职业、爱好),联系的频次,联系的场所(私人家庭、公共场合),互助机制(“朋友”的意涵),社会区隔与融合(性别、阶层、职业),等等。

此外,社交史还着重于研究人类社交活动所经历的变革,处于社会转型时期的18、19世纪是法国社交史研究的一大重点。学者们认为,启蒙时代出现了“新型社交形式”。此时的社交活动以沙龙、共济会、咖啡馆等为载体,结成以个体自愿为基础的人际关系,而不再依附于亲属、地缘、宗教等关系。在这些社交形式中,尽管“平等”并非事实,但平等话语确实形成了。新型社交形式传播了新的思想观念和社会规范,但又与一些旧有的标准相互协调,使之适应新的社会需求。

总而言之,社交所呈现出人际关系的复杂多样性,既是社会活力的指标,又是社会变革的迹象。关注不同时代、不同地区人们社交生活的历史演变和差异,不仅拓宽了研究领域和视野,而且对人类文明发展进程带来更多新认识。

(作者:石芳,系四川大学历史文化学院讲师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇