夜深了,有刺骨的冷风吹来。月光挂在天的一边,舞台上的煤气灯显得更淡白。我们的晚会刚刚结束。我们那时是在村与村之间飘流着,经常在寒冷的夜里在农村戏台上演着戏的。

我在这样的想:“天天搭舞台,天天撤舞台,一年、两年、三年、五年,他们工作了,他们对抗战尽了最大的努力。他们把自己最好的年代,青春,全付予了这一个村子,那一个村子的夜戏……”

这些颇为感染人的话来自丁玲1941年10月写的《“新木马计”演出前有感》。在文字中我们似乎看到了一位位在延安舞台上挥洒青春、意气风发的青春少年。《新木马计》由延安业余剧团上演,这样的剧社在延安一度繁荣,盛极一时。

在这些戏剧的背后,舞美设计发挥了十分重要的作用,许多优秀的舞台设计师也应运而生,他们中最杰出的包括:钟敬之、许珂、凌子风、王大化、何文今、王易成、吴印咸、朱革等。陈学昭女士是留法女博士,像千千万万的热血青年一样,初到延安的她对延安戏剧有着极为深刻的印象,她在《延安访问记》中曾对鲁艺的戏剧尤其是舞台布景方面赞不绝口:“鲁艺的戏剧——戏剧社与实验剧团——他们的话剧在技巧上值得称赞,特别是布景方面,往往用的是极简单的物件甚至于破东西而做成的,却是那样的动人。布景的负责人听说是从上海来的,一位嵊县人,钟敬之先生,我却佩服他的心细,认真,这是一位后台的不出面英雄。”

这句“后台的不出面英雄”既是对延安那些默默无闻耕耘的舞台设计师的集体赞美,也是对钟敬之先生毫无保留的溢美之词。

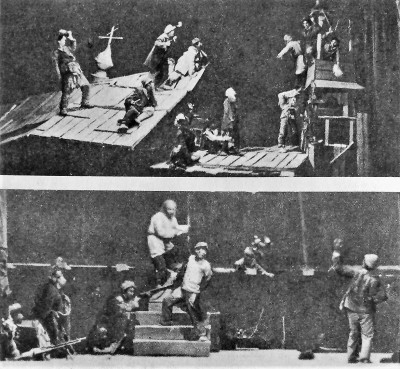

钟敬之是我国现代舞台美术的拓荒者之一,1938年从上海来到延安。在延安塑造舞台,显然没有上海滩那般优越的物质条件,于是钟敬之用自己的一双巧手,再加上执着的钻研精神,让延安的舞台变得异常丰富多彩。缺少颜料,他就“走遍山川沟壑寻找各色泥土、各种矿物和植物的花叶制作颜料用于布景绘制”;他自己动手,就地取材,在《日出》里用稻草做成了以假乱真的沙发,还在没有电气化灯具的条件下,设计制作了一套使用煤气灯的遮光罩具,能模拟《日出》结尾太阳升起时,丰富的聚光、追光特效;在演出《带枪的人》时,他和同事花费七八个小时为列宁、斯大林形象做塑形化装;在话剧《铁甲列车》中,他用土堆塑造出一个弯曲的战壕效果,实现了由两个不同空间形成的开放表演区;在话剧《秋瑾》中,他用十几块台阶、廊柱等布景组成不同的场景环境——所有的设计方法,都是简单易行的,但舞台效果却异常出众。

钟敬之先生曾说:“现在看起来,过去的这类具体经验,由于各种情况和条件的改变,也许今天已经用不着了,但为革命的演剧工作竭尽全力,战胜困难,创造条件的那种‘延安精神’,还是值得提倡的。”延安那一段戏剧活动,都是在极其艰苦的物质条件下进行的,钟敬之同志和许多当时搞舞台美术的同志,都是无例外地既设计又制作,所有的钉子、布,甚至木料都是十分紧缺的,总是用了又用,省了又省,但设计制作出来的结果,却达到一定的水平。当时延安没有电,照明都是用的汽灯,在汽灯的运用上,也有许多发明创造,能控制变换光源等等。还有化装油彩,也全都是用土办法、土材料自己制造出来的。

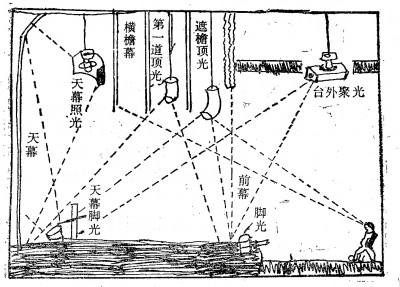

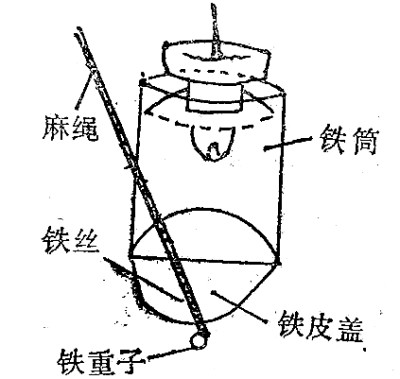

如果没有“灯光”的设计,舞台设计师就可谓毫无“用武之地”。延安的舞台设计师们创造性地设计了汽灯来为舞台照明,发挥各种想象力来尽量减少汽灯的弱点,增加照明的种类和变化。但是,想用汽灯来进行舞台照明并不容易。舞台上有很多幕布和其他道具,汽灯容易引起火灾;汽灯照明的亮度不够,而且照明效果不稳定;汽灯很难实现光线的变化和调整。钟敬之和其他设计师们设计了一些巧妙的灯罩和机关,让这些汽灯能够调整光线,实现了多种照明效果。至于舞台上的灯光,那时用的是煤油汽灯,为了求得演剧上起码的照明效果,特制了几种套在汽灯上的罩子或挡板,用洋铁皮做成罩筒和遮盖,连同汽灯悬挂在一定位置上,并用细麻绳等装置,从后台侧旁操作以更换光效,造出台口面光、顶光、天幕照光和两侧聚光等效果。这样每次演出需要使用五、六盏汽灯,有时多至十几盏,那时灯光管理者的劳动,实在是非常艰苦的。

钟敬之在他发表于1939年2月1日《戏剧工作》第2期上的《舞台照明的汽灯试用》中曾经详细记录了这种精巧的汽灯“设计图”,从这些图片中能看出当时舞台设计师的那种克服困难创造条件的务实精神。

延安时期的导演、演员、舞美设计师凌子风曾在追忆他的同行、舞美设计师许珂的时候,感慨于后者的高度严谨,他说:“鲁艺第一次演出《白毛女》时,他担任设计,因为白毛女故事的传说来自河北唐县,许坷设计前,反复向我了解河北生活和磋商当地的建筑特点,创作态度非常严肃。”为了设计好《白毛女》,许珂也多次和钟敬文商讨设计细节。这种为了艺术创造而一丝不苟的严谨态度,令人动容。

钟敬之在1939年1月1日《戏剧工作》第1期中发表了一篇文章《抗战时期的舞台工作杂记三则》。在这篇文章中他以《红灯》剧本为例详细描述了如何在戏剧中设计声音效果,从这些今天看起来非常麻烦,而且事无巨细的声音设计“攻略”中,我们可以领略到当时艺术工作者认真严谨的工作态度:

风声:用一个特制的风声器,状似纺线手车,车轮上钉着横木条多根,上覆帆布(如无帆布,可以最粗的土布或雨衣油布代替),用手摇转起来,车上的横木条刮过帆布,即作出呼呼风响。从手摇速度的快慢,可以控制风声的大小远近。

炮声:军乐队用的羊皮大鼓,发声很像大炮。或者把木板搭成床状,上铺棉被,用拳猛捶也可发出此声,但不及羊皮大鼓之有振动及余韵。

飞机声:用风琴的最低数音加以半音程,声音很像飞机的马达声。没有风琴的时候,我们曾试用二胡的最低音杂加三弦,声音也还像。

火车声:火车行进时的声音最难制作。我们所用的最简单方法是这样的:用粗细的铁丝做成扫帚形状敲击洋铁火油箱,再用算盘反面,以算盘珠打击木板或桌子,相互杂击,但必须,做出火车行进时的节奏。火车鸣笛的声音可以用口对小铁管吹响,或用去了橡皮核子的哨子,或应用口技也行。火车放气的声音,可以口中吹出一口大气,再用一片厚纸或一个信封,竖直放在门上,阻止出气,即能发出很重的放气声。

从这些文字中我们能看到,虽然延安的条件非常艰苦,但是这些设计师们并没有将就凑合,而是充分利用现有的条件,开动脑筋、多加尝试、不怕麻烦,用最简单的材料模仿出了最好的设计效果。

延安设计思想的一个重要特点,那就是精英文化与大众文化之间的紧密联系,来源于生活的设计艺术提供了更具有延安特点的范例。

这些延安设计师将这种服务大众的精神带进了新中国,也融入了中国舞台设计的基因之中。1939年秋,有位前方剧团的戏剧青年给他友人的“临别赠言”,可与本文开始作家丁玲的感叹相互应和,信是这样写的:

咱们是同行同道,还是谈咱们本行吧!我们知道舞台工作是艰苦的,尤其是干装置工作。

在戏开幕之前,我们要预先装置好舞台,去等导演的检查,演员的出场。在戏开幕之后,我们要准备下一场的装置布景。总之,在这个戏未演毕之前,我们是不能出鼻息的。

虽然装置工作是这样的艰苦,可是我们装置工作者,并没有一点感到是艰苦的,只有一次比一次的觉得甜蜜、愉快。为什么会这样?只有去问我们自己。

伙伴,我们生活在舞台,吃在舞台,睡在舞台,死也要死在舞台!拿起我们的铁锤、举起我们的钢钳,努力着现在,创造着将来!

(作者:黄厚石,系南京艺术学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制