隋代智永是王羲之七世孙,号“永禅师”,相传曾作真、草《千字文》,是王氏家法的正宗传人。但唐代书评家对他的书法评价普遍不高。初唐李嗣真在《书后品》中称:“智永精熟过人,惜无奇态矣”,将其列入中品之中等;张怀瓘《书断》评价:“智永章草、草书入妙,隶入能”,离最高等级“神品”还有段距离,并综合评价他“气调下于欧(阳询)、虞(世南),精熟过于羊(欣)、薄(绍之)”。

一改前人对智永书法评价较低的局面,是苏轼在书法史上做的著名翻案之一。

在唐代的书法品评体系中,最为看重的是法度。书家在法度的框架下,不能只有传承而没有创新。智永在历史传说中虽然留下了诸如“铁门槛”“退笔冢”等刻苦工书的事迹,但在唐代书法史上,却只剩得一副拘泥和守成的面貌,想要为他翻案其实很难。

何况苏轼本来就不是一个守成的人。他显然也不能表扬智永守旧。和唐人不一样的是,他发现了智永的闪光点:“永禅师欲存王氏典刑,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也。然其意已逸于绳墨之外矣!”人家王氏的祖宗已经是全天下书家的祖宗了,至于“出新意求变态”,非不能也,是不为也。这是苏轼为智永翻案的第一步,以不必要“出新意”改变了智永不会“出新意”的形象。

但是,即使技艺精熟且能“出新意求变态”的艺术家,苏轼就一定会推崇吗?

也未必。

他曾经称赞吴道子画人物,“如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃余地,运斤成风,盖古今一人而已。”吴道子代表了唐代绘画特别是人物画的最高成就,有新意有法度,天才挥洒,可谓天下独步。但另一处,他又批评吴道子:“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛祍无间言。”苏轼另立王维为标杆,称王维才是让他不自觉想送上膝盖的那个,而吴道子只是一个“画工”。不过这时的表述很含混且文学化,一褒一贬颇有些任性,据说还引来了苏辙写诗来为吴道子鸣不平。但苏轼显然没有把“工”作为一个最高级的词汇。他在另一处又批评了两个“书工”:“颠张醉素两秃翁,追逐世好称书工。何曾梦见王与钟,妄自粉饰欺盲聋。”张旭怀素也书艺绝伦,但苏轼说:你们在王羲之和钟繇面前,也只是一个“工”呀!

“工”何错之有?从上面的批评来看,“工”不是一种职业,吴道子、张旭与怀素都不是工匠,苏轼也没有轻视工匠的毛病;“工”是有台阶的,不到“能”的水平,是不能称之为“工”的。但是显然,苏轼觉得“能”还是不够的。与其说他贬低“工”,不如说他怀疑“能”这种批评标准。

在前面称赞吴道子的一则中,苏轼总结说,“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”这几位都代表不同领域内“能事毕矣”,将各种艺术才能玩到登峰造极的地步,再没有人能超得过他们了。在极度真诚的称赞后面,是一种细思恐极。因为如果一直按照“能”的标准,后面的艺术家们——杜甫之后的诗人、韩愈之后的散文家、颜真卿之后的书家、吴道子之后的画家们怎么办?换而言之,我苏轼怎么办?所以他口中敬称这些大家“能事毕矣”,心中肯定在说“大江东去浪淘尽千古风流人物”,他需要在“能”之外再找到新的评价标准,使自己的艺术能有立足之地;他需要续写“能事”之后,艺术何为?

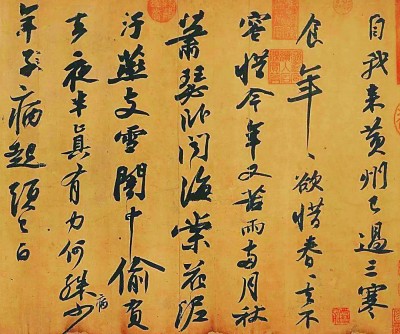

在另一则对智永的评价中,他正式提出了这个标准:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反覆不已,乃识其趣。”(《书唐氏六家书后》)“能”不是终点,只是基础;“能”也不是最难的,难的是“不逞能”,是“疏淡”。这是苏轼对智永翻案的第二步,将智永的书法视为“淡”的典范,并用陶渊明(彭泽)的诗作为比照,一下拔高了智永的江湖地位。

陶渊明是苏轼极为喜爱的诗人,而且越到老越喜欢。黄庭坚称苏轼“饱吃惠州饭,细和渊明诗”,渊明诗在苏轼生活中像吃饭一样重要;最后一次被贬海南,苏轼不仅随身携带渊明诗集,而且最终完成了124首“和陶诗”,他写信告诉弟弟苏辙:“吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。”

在众多诗人中他只倾慕陶渊明。但渊明于他,不仅是诗艺的楷模,更是他人生的导师兼知己:“然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。”是爱诗及诗人,还是爱诗人及诗?在苏轼心中,陶渊明不是一般的隐士。他不是敬渊明不慕名利,也不是敬渊明为官清廉,因为那些都是从外部的评价。苏轼是把陶渊明想象成他自己,所以他慕渊明任性洒脱的人生态度:“渊明欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高,饥则扣门而乞食,饱则鸡黍以迎客”,这是在宦海浮沉、有太多身不由己的文人士大夫最为渴慕的境界。和这样的人生态度相应,陶渊明的创作态度是“散缓不收”的,他的诗歌中没有激烈的情感起伏,他不着急抒情、表态,也不着急让读者懂得、赞叹,甚至不着急把诗写得像那些优美的诗,以至于被钟嵘差评。他的诗看不出任何来自外在的写作压力。苏轼说,这就是精能之至,这就是“淡”。

相比之下,“追逐世好”和“妄自粉饰”的两秃翁,当然就不是“淡”,当然就只是“工”。

至于吴道子,他的“能”终究还是“出新意于法度之中”,在法度之中他是“妙绝”的,王维不可能以“妙绝”更在吴道子之上,他只是“得之于象外”,“有如仙翮谢笼樊”,这和以“精能”知名的吴道子完全是两个境界。同理,苏轼在为智永开脱后,总结一句“然其意已逸于绳墨之外矣”。这是说不应该在旧的法度体系中评价智永的书法,他的美妙之处已经在你们所能认识到的法度之外了!并最后总结道“云下欧(阳询)、虞(世南),殆非至论”,彻底扭转了张怀瓘的结论。这是苏轼为智永翻案的第三步。

至此,苏轼完成了对智永书评的翻案。从书法史来看,苏轼通过对智永书艺的肯定,批评了中唐以来书法过于强调技法翻新的恶劣趋势。的确,如果比较智永的楷书与中唐之后颜柳的楷书,就会发现后者在点、钩、转折、挑剔方面装饰意味浓厚,笔画两端的顿挫明显,回锋刻意,远不如智永的用笔干净利落。苏轼的翻案影响了后世对于智永的评价,米芾《续书评》称其“气骨清健,大小相杂,如十四五贵胄褊性,方循绳墨,忽越规矩”,与苏轼所评“然其意已逸于绳墨之外矣”方向一致;而明代都穆赞曰:“隋释智永《真草千字文》……气韵飞动,优入神品,为天下法书第一”,更直接把智永从“妙品”“能品”提到了“神品”。

同时,苏轼由对智永书评所树立“反造疏淡”的特点,创造了书评及艺评的新标准,它是“精能之至”的,但又在“法度之外”,它既是技艺的精湛绝伦,又要由不俗的人品来保证。从书法上来看,宋四大家包括苏轼的技法优势并不明显,甚至称得上“笔法松弛”,但个性鲜明,意境完满,每一幅作品都跟一个富有个性的书法家联系在一起,每一幅作品都是不可重复的生命体验。南宋朱弁《曲洧旧闻》记载称“东坡云:遇天色明暖,笔砚和畅,便宜作草书数纸,非独以适吾意,亦使百年之后,与我同病者有以发之也。”“适意”的书写便是不计工拙,甚至也不在意他人评价:“书成辄弃去,缪被旁人裹”,对风格也没有要求,认为各等都适宜“貌妍容有颦,璧美何妨椭”。这种不刻意,这种不执着,这种忠实于内心感受远甚于外部评价的创作,就是“淡”的艺术。

对智永书艺的重评,只是苏轼日常翻案的一则。以他在文艺领域中的翻案之多,苏轼今天可能会被称为“杠精”,而且,他周围还有一大群“杠精”朋友们,如王安石、欧阳修、黄庭坚等,都是翻案高手。这是宋代文人不同于前代的一种面貌:他们出身平民,由科举入仕,优势在于拥有知识及伴随知识而来的合理观念。如果说,唐代文人更加看重历来流传的定评,宋代文人则更注重依据理性来反思前代的评价,这正是他们的核心精神特征。由此带来的众多翻案,恐怕也反映了内藤湖南称宋代具有“近世”精神气质的一个侧面吧。

(作者:丁朝虹,单位:浙江科技学院艺术学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制